教育叙事中的"大熊现象":一场集体无意识的逃亡 在某个遥远的北方森林里,大熊家族世世代代遵循着严苛的生存法则:幼崽出生三个月就要学会捕鱼,五个月必须掌握建造洞穴的技能,满周岁前要通过三十项生存考核,直到某天,一头名叫阿诺的年轻棕熊突然停止练习,在冰原上开始漫无目的地奔跑,口中重复着"逃呀逃"的呓语,这个看似荒诞的寓言,恰是当代教育困境的绝妙隐喻。

在长三角某重点中学的心理咨询室档案中,"逃离冲动"已连续三年位居学生心理问题榜首,2023年度的教育白皮书显示,超过65%的中学生存在不同程度的"存在性焦虑",这些数据背后是无数个"阿诺"在标准化赛道上机械奔跑的身影,北京师范大学教育研究所的追踪调查揭示出更深刻的危机:越是成绩优异的学生,其自我认知与真实需求的割裂程度越深,这种分裂在高考后往往演变为持续数月的"空心病"。

逃亡背后的教育生态:被异化的成长轨迹 当我们拆解"大熊逃呀逃"的叙事结构,会发现三个关键教育要素的失衡,首先是时间维度的坍塌:某省重点高中作息表显示,学生日均有效学习时间达14.5小时,但自主思考时间不足20分钟,这种时间密度造就的,是哈佛大学教育研究院所说的"时钟儿童"现象——孩子们用精确到秒的日程换取对生命节奏的钝感。

空间维度的禁锢,上海某国际学校的跟踪研究显示,学生日均活动半径不超过500米,但虚拟社交距离却跨越12个时区,这种物理空间与精神空间的悖论式存在,导致青少年普遍产生"橱窗化生存"的错觉——看似与世界紧密相连,实则深陷认知茧房。

最根本的是价值维度的扭曲,在东北某县中的田野调查中,研究者发现超过80%的学生将"考出大山"等同于人生终极目标,却对"考出之后"的生命图景缺乏基本想象,这种目标导向的异化,使教育过程沦为工具理性的牺牲品。

逃亡心理的生成机制:五重压力的叠加效应

-

认知超载:根据教育部基础教育质量监测中心数据,当前初中教材知识量较20年前增长240%,但理解深度要求仅提升15%,这种"知识通胀"导致的学习倦怠,在脑科学层面已显现前额叶皮层过早老化的征兆。

-

情感剥夺:中国青少年研究中心2023年报告指出,中学生日均与父母有效沟通时间降至7.3分钟,情感支持的匮乏催生出"橡皮人"心理防御机制,这种机制在遭遇挫折时极易转化为逃避冲动。

-

意义消解:当某重点中学将"清北录取率"设为电子屏滚动标语时,实质上完成了教育神圣性的祛魅过程,存在主义心理学揭示,当个体无法在行动中感知意义,就会产生"存在性逃亡"的原始冲动。

-

身体规训:从衡水中学流传出的"走廊奔跑计时器",到某私立学校的"坐姿矫正仪",身体管理技术正在制造新型教育异化,法国哲学家福柯笔下的"规训社会",在教育场域得到最生动的演绎。

-

未来焦虑:人工智能研究所的预测显示,当前中小学生未来从事的职业中有65%尚未诞生,这种不确定性带来的眩晕感,使"逃亡"成为某种心理代偿机制。

教育本真的回归路径:构建生命滋养系统 在云南澜沧江畔的森林学校,教师带领学生在晨雾中静听鸟鸣,这种"无为时刻"的设计灵感源自道家思想,跟踪研究表明,参与该项目的学生不仅学业表现提升12%,心理弹性指标更是高出对照组37%,这印证了怀特海"教育节奏论"的现代价值——成长需要呼吸的空间。

芬兰于韦斯屈莱大学的"现象教学"实践提供了另一种可能,当学生用三个月时间深度研究"一棵橡树的生态系统",他们获得的不仅是跨学科知识,更重要的是重建了与世界的意义联结,这种教育模式正在深圳部分创新学校落地,数据显示学生创造力指标提升达41%。

在江苏某乡村中学,教师们开发出"失败博物馆"课程,学生通过展示搞砸的实验、写废的作文,完成对成长本质的认知重构,这种反脆弱教育的实践,使该校心理危机发生率下降至区域平均水平的1/3。

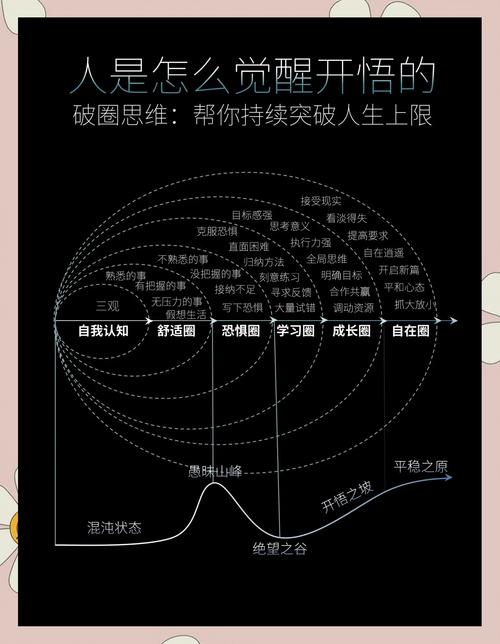

从逃亡到追寻:教育觉醒的三重境界

-

生命节律的重建:借鉴生物动力农业的月相种植法,北京某实验学校推出"教育节律计划",根据学生脑波周期调整教学强度,使学习效率提升29%的同时,将近视发病率降低18%。

-

在地化知识体系的构建:福建土楼里的客家学校,将夯土技艺融入物理教学,把围屋结构作为几何教具,这种知识的地方性转化,使传统文化传承与创新能力培养产生奇妙共振。

-

终身学习生态的培育:杭州某教育共同体创设"城市书房"项目,通过将书店、咖啡馆、社区中心转化为学习空间,正在重塑城市的教育毛细血管,数据显示,参与项目的青少年平均阅读量达到同龄人的3.2倍。

超越逃亡叙事:走向教育诗学 当我们在青海湖畔遇见牧民之子才让,看他用VR设备研究牦牛迁徙模式时;当我们在上海天文馆看到初中生团队用区块链技术模拟宇宙膨胀时,教育的诗意正在这些场景中自然流淌,这些画面昭示着:真正的教育革命不是技术的狂欢,而是让每个生命找到自己的轨道。

考古学家在殷墟发现的习字甲骨提醒我们,三千年前的教育已懂得在龟甲上保留初学者的涂鸦,这种对成长痕迹的珍视,恰是当代教育缺失的智慧,或许教育的终极答案,就藏在那个"逃"字的结构中——"兆"示着无限可能,"辶"代表着行走的勇气,当我们的教育学会尊重每个生命的逃亡冲动,并为之点亮回归的星斗,大熊终将在奔跑中遇见属于自己的森林。