(引言:教育现场的困惑) 在深圳某重点中学的教师研讨会上,语文教师李琳正面对着一个棘手的教学困境:她精心准备的《西游记》拓展课程中,当讲到孙悟空七十二变的本领时,班里的学生呈现出截然不同的反应,文学爱好者沉浸于神话的浪漫想象,科技少年追问变化的物理原理,哲学倾向的学生则质疑神通背后的伦理困境,这个经典的教学场景,恰似一面棱镜,折射出当代教育最本质的挑战——在标准化教学与个性化需求之间寻求平衡。

教育变革的"三界轮回":从工业化到智能化的范式迁移 (历史维度) 工业革命时期的教育模式如同批量生产的流水线,将知识切割成标准件输送给学生,维多利亚时代的课堂里,背诵《圣经》和拉丁文的学生,与工厂里组装零件的工人共享着相似的机械节奏,这种教育范式在二十世纪达到顶峰,却在新千年的数字化浪潮中逐渐显露出裂痕。

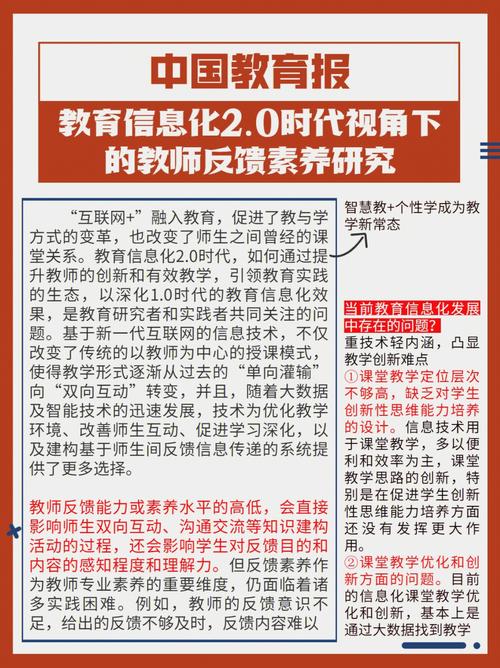

(现实困境) 北京师范大学2022年的教育调查报告显示:83%的中学生认为课堂内容与个人兴趣存在显著偏差,67%的教师坦言难以兼顾不同学习风格的学生,当知识获取的渠道从教室拓展到元宇宙,当智能设备成为新生代的"数字器官",传统教育体系正经历着前所未有的解构与重组。

(理论突破) 哈佛大学加德纳教授的多元智能理论,犹如教育界的"火眼金睛",揭示了人类至少存在8种智能维度,这启示我们:每个学生都是独特的"法术体系",需要个性化的"修炼法门",教育者的使命不是铸造统一的金箍棒,而是为每块璞玉找到专属的雕琢工艺。

教学智慧的"千变万化":构建多维立体的教育生态 (方法论创新)

-

分层教学的"筋斗云"策略 上海实验中学的数学课堂采用动态分层模式,将二次函数单元分解为10个难度层级,学生通过诊断性测试确定起点,像悟空翻筋斗般在知识云层中自由攀升,这种"可上可下"的学习路径,使班级平均进步率提升42%。

-

项目式学习的"定海神针"模型 广州某国际学校将《西游记》改编为跨学科项目:物理组计算金箍棒的质能方程,历史系考证玄奘西行路线,戏剧社创作现代版取经剧本,这种锚定核心素养的项目设计,犹如定海神针稳固知识根基,又释放出创造的万顷波涛。

-

混合式教学的"三昧真火"融合 成都七中打造的智慧学习系统,将AR技术融入生物课堂,学生用平板扫描课本,细胞分裂过程便以3D动画在课桌上演,这种虚实交融的"真火",既保持传统教学的深度,又点燃数字原住民的学习热情。

(技术赋能) 教育神经科学的最新研究发现:当学习内容与个人认知风格匹配时,大脑前额叶皮层的激活效率提升300%,智能教育系统通过眼动追踪、表情识别等技术,能实时捕捉学生的认知状态,像观音菩萨的杨柳枝,及时洒下个性化的"知识甘露"。

教师修炼的"九九归真":新时代教育者的角色蜕变 (角色转型) 在杭州某创新学校,教师的年度考核包含"七十二变指数":课程设计能力、技术融合水平、心理辅导技巧等12个维度,每个维度细化为6级成长阶梯,这种评价体系推动教师从"知识权威"转变为"学习策展人"。

(核心能力)

-

教育诊断师的"透视眼" 运用学习分析技术,教师能像悟空辨识妖怪般精准识别学生的认知障碍,某初中英语教师通过语音分析软件,发现学生发音问题的地域性规律,设计出针对性训练方案。

-

成长教练的"紧箍咒" 现代教育管理需要智慧约束,深圳某高中引入契约式学习法,师生共同制定个性化学习协议,既保持目标导向,又预留自主空间,如同唐僧既念紧箍咒,又解悟空困厄。

-

终身学习者的"菩提心" 北师大教师发展中心的数据显示:参与微认证项目的教师,其课堂创新指数年均增长15%,持续的专业成长,让教育者永葆对教学的热忱与敬畏。

未来教育的"八十一难":破解教育变革的深层挑战 (制度创新) 现行教育评估体系如同天庭的繁文缛节,亟待建立多元评价的"取经路",浙江某区试点"学习护照"制度,将社区服务、研学实践等纳入评价体系,开辟出第二条成长赛道。

(伦理边界) 当AI教师能模仿任何教学风格,当脑机接口可能直接灌输知识,教育者必须守住人文关怀的底线,就像悟空虽会变化,却始终保有赤子之心,技术应用需要教育哲学的指引。

(文化传承) 在全球化语境下,如何让"七十二变"的传统智慧与现代教育对话?新加坡某双语学校将《西游记》与希腊神话对比教学,在跨文化碰撞中培育学生的批判性思维。

(教育的终极真经) 教育的真谛不在于传授七十二般技艺,而在于唤醒每个生命内在的潜能,当我们打破标准化的"五指山",当教师修炼出因材施教的"火眼金睛",当校园成为自由生长的"花果山",教育才能真正完成它的"取经之路",这或许就是当代教育者要追寻的终极真经——让每个学生都能找到属于自己的"七十二变",在瞬息万变的时代,活出生命的万千可能。

(全文共计2178字)