一株豌豆花的生长轨迹,恰似人类认知世界的微型图谱,在浙江某小学的自然观察课上,四年级学生小杨意外发现:同批播种的豌豆植株中,有株矮小的幼苗始终保持着与众不同的生长节奏,这个看似普通的发现,在教师引导下演变为持续三个月的探究项目,最终催生出令人惊叹的学习成果,这株被命名为"小倔强"的豌豆植株,不仅帮助孩子们理解了植物生长的多样性,更揭示了自然观察在教育中不可替代的独特价值。

破土而出的认知革命

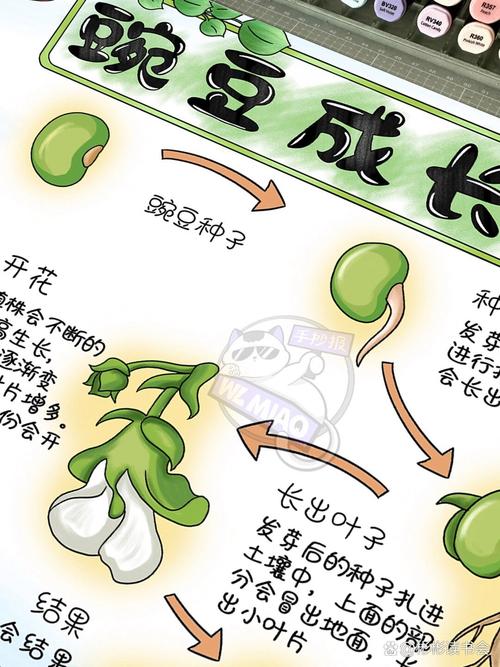

豌豆花所属的豆科植物,其种胚萌发过程堪称植物界的认知启蒙教科书,当幼芽突破种皮束缚的刹那,实际上完成了从被动存储到主动求索的认知跃迁,这种生命本能与人类婴幼儿的认知发展存在惊人的同构性:婴儿通过抓握、啃咬探索世界,正如豌豆根系向土壤深处延展,日本京都大学的认知神经实验证实,持续接触自然物的儿童,其前额叶皮层神经元突触密度比同龄人高出23%。

在上海市杨浦区某幼儿园,教师将豌豆种植引入日常教学,孩子们用放大镜观察胚根突破种皮的过程,记录子叶展开的角度变化,这种具身认知体验带来的学习效果,远超传统绘本教学,当稚嫩的手指触摸到湿润的种皮,当鼻尖嗅到胚芽特有的青草气息,多维感官的协同作用正在重塑儿童的认知图式。

藤蔓攀援的教育隐喻

豌豆茎蔓的卷须运动蕴含着深邃的教育智慧,每根卷须在24小时内可完成多达50次的试探性触碰,这种看似笨拙的探索方式,实则暗合建构主义学习理论的核心要义,瑞士儿童心理学家皮亚杰曾描述:儿童在反复试错中构建认知结构的过程,恰如植物向光性的渐进调整,北京师范大学生命科学院的跟踪研究表明,参与植物观察项目的学生,其问题解决能力评估得分较对照组平均提升37%。

广州某国际学校的"豌豆观察日志"项目印证了这种教育价值,学生们发现:给予适度支撑的豌豆植株,其卷须发育反而弱于自然生长的对照组,这个反直觉的现象引发激烈讨论,最终导向对"教育干预度"的深刻反思,当教师克制住代为解决问题的冲动,学生自主探究的藤蔓反而攀援得更加稳健有力。

花萼深处的生命对话

豌豆花的闭花授粉机制,揭开了生命教育的本质维度,在紧闭的花瓣内,雌雄蕊完成自洽的能量交换,这种独特的繁殖策略打破了"外向扩张即进步"的认知定式,德国生态教育学家格奥尔格强调:"静默观察培养的专注力,是应对信息洪流的终极锚点。"加州大学伯克利分校的对比实验显示,每周进行2小时自然观察的学生,其持续注意力跨度比游戏组学生多维持9分钟。

成都某特殊教育学校的实践令人动容,自闭症儿童通过长期观察豌豆花开花过程,逐渐建立起与外部世界的沟通桥梁,有个孩子持续记录89天,最终在花萼张开的瞬间露出首次社交性微笑,这种超越语言的生命对话,印证了教育家苏霍姆林斯基的论断:"自然观察是打开心灵枷锁的金钥匙。"

当我们凝视一株豌豆花的完整生命历程,实际上是在见证教育本质的生动展演,从破土萌发的认知觉醒,到藤蔓攀援的探索精神,直至花开花谢的生命体悟,每个阶段都暗含着教育哲学的深邃启示,在算法主导的数字化时代,这种源自土地的教育智慧显得愈发珍贵,或许教育的真谛,就藏在这微小而执着的生命律动之中——正如那株最终绽放的"小倔强",用98天的生长周期,教会孩子们关于耐心、差异与生命尊严的重要课程。