教育叙事中的现实镜像 徐玲的《太平妈妈》以"妈妈突然变温柔"为切入点,构建了一个极具现实张力的教育叙事空间,当传统家庭教育中习以为常的"高压政策"骤然消失,这个设定犹如投入平静水面的石子,激起了当代家庭教育场域中最深层的矛盾涟漪,故事中母亲角色的转变不是简单的性格反转,而是隐喻着整个社会对教育本质的重新认知过程。

在主人公周太平的视角下,我们得以窥见当下家庭教育中最具代表性的困境:分数至上的评价体系与孩子个性发展的矛盾,传统家长权威与现代民主教育的冲突,社会竞争压力与童年本真需求的对抗,当母亲开始用"不生气"的方式处理数学作业的错题,用"不责备"的态度面对考试失利,这种看似反常的行为恰恰折射出无数家庭在升学焦虑中的生存困境。

教育异化的祛魅与重构 作品中"太平妈妈"的教育转变,本质上是对教育异化的祛魅过程,当母亲不再执着于用红笔标注每一处错误,当家庭对话空间开始容纳数学公式之外的童趣话题,这种改变揭示了一个深刻的教育真理:真正的教育是让种子按照自己的基因序列自然生长,而非按照园丁的意愿强行修剪。

徐玲通过细腻的情节铺陈,展现了教育场景中常被忽视的"负空间"价值,母亲刻意压低的声调、刻意克制的焦虑,与孩子逐渐舒展的生命状态形成微妙呼应,这种叙事手法暗合杜威"教育即生长"的理念,在文学场域中重构了教育者与被教育者的共生关系,当周太平在宽松环境中反而主动完成作业,这个反直觉的结果恰恰印证了内在驱动力比外部压力更具教育效能。

母亲角色的现代性转型 在传统教育叙事中,"虎妈""狼爸"等形象往往被符号化为教育权威的象征,而"太平妈妈"的出现,标志着母亲角色在教育场域中的现代性转型,这种转型不是简单的角色反转,而是教育主体意识的觉醒与重构,当母亲开始学习"不教育"的教育艺术,这种看似消极的作为实则包含着更深刻的教育智慧。

作品中母亲角色的蜕变轨迹,完整呈现了当代家长在教育焦虑中的精神突围,从最初的刻意压抑到自然流露,从方法论层面的改变到教育哲学的升华,这个过程恰似海德格尔所说的"向死而生"——只有先解构固有的教育认知,才能重建符合教育本质的亲子关系,这种转变的艰难性,在母亲深夜反复修改"温柔计划"的细节中得以具象化,展现了教育者自我革新的勇气与智慧。

教育场景的空间诗学 徐玲在作品中构建了多个具有象征意义的教育空间:贴满奖状的客厅墙壁、摆着错题本的餐桌、能望见梧桐树的飘窗,这些空间意象的嬗变轨迹,暗合着教育理念的演进历程,当奖状墙逐渐被旅行照片取代,当餐桌上的教辅资料换成手工材料,这种空间叙事的转变揭示了家庭教育从竞技场向成长园的范式转换。

特别值得注意的是飘窗意象的反复出现,这个介于室内与室外、规训与自由之间的过渡空间,成为母子关系转变的重要见证,从最初的"补课专属区"到后来的"故事分享角",空间功能的转换隐喻着教育重心的位移——从知识灌输转向情感联结,从垂直传授变为平行对话。

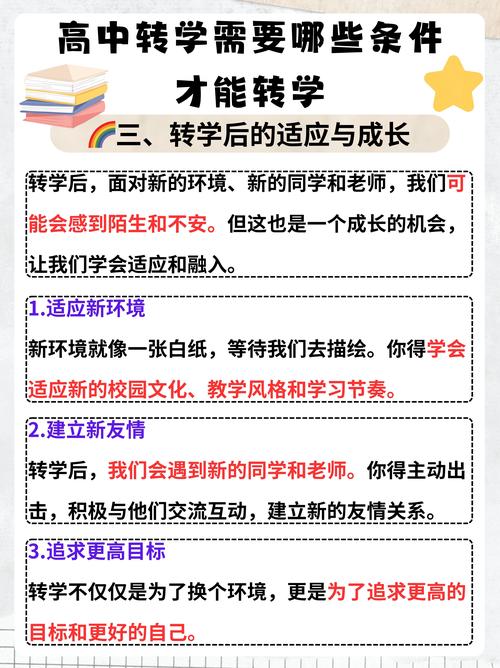

焦虑时代的救赎之路 在升学压力日益加剧的当下,《太平妈妈》提供的不仅是一个温暖的故事,更是一份教育救赎的路线图,作品通过周太平家庭的转变,揭示了破解教育焦虑的三重密钥:首先是认知重构,将教育目标从"塑造完美"转为"陪伴成长";其次是关系重建,让亲子互动从"权力博弈"回归"情感联结";最后是价值重估,使教育评价从"单一维度"转向"多元发展"。

这种救赎不是乌托邦式的理想描绘,而是扎根现实的渐进改良,正如母亲在实践"温柔计划"过程中的反复与调整,作品承认教育转型的曲折性,但更强调持续改进的必要性,当周太平主动为母亲策划生日惊喜,这个情节暗示着良性教育生态的自我修复能力——当教育回归本真,被教育者会自然生长出向上向善的力量。

文学话语的教育启蒙价值 作为儿童文学作家,徐玲在《太平妈妈》中实现了文学叙事与教育哲学的精妙融合,作品摒弃了直白的说教,转而通过富有张力的情节设计和细腻的心理刻画,完成对教育本质的诗意阐释,这种文学化的教育启蒙,比理论论述更具感染力和传播力。

作品中设置的多个教育情境——补习班选择、兴趣班取舍、校园人际关系处理——构成了观察当代教育生态的微观样本,作家通过文学想象对现实困境进行典型化提炼,既保持了教育话题的严肃性,又赋予了作品温暖的人文关怀,这种创作范式为教育文学提供了新的可能:既可以是映照现实的明镜,也可以是指引前路的灯塔。

在教育的十字路口 《太平妈妈》的价值,在于它精准捕捉到了中国家庭教育转型期的集体焦虑与希望,当"内卷"浪潮席卷教育领域,这部作品犹如一剂清醒剂,提醒我们回归教育的初心,徐玲用文学之笔描绘的"温柔革命",不仅是一个家庭的教育突围,更预示着整个社会教育认知的范式转换。

在这个充满不确定性的时代,《太平妈妈》给出的启示远比表面故事深刻:真正的教育进步不在于方法的翻新,而在于对生命成长规律的敬畏;不在于焦虑的消除,而在于与焦虑共处的智慧;不在于培养"完美孩子",而在于成就"完整的人",这或许就是徐玲通过周太平母子故事,传递给当代教育最珍贵的启示录。