在晋代志怪小说《搜神记》中,记载过一位"窖藏千金却以糠饼果腹"的守财奴,这位财主每天穿着补丁摞补丁的麻衣,却在宅院地下埋藏了整整三十口装满金银的陶瓮,当他临终时,儿子们发现他口中竟含着半块发霉的米糕——这个极具冲击力的场景,将守财奴扭曲的财富观永远定格在历史长卷中,千年后的今天,当我们重新审视"吝啬的财主"这一典型形象,发现其背后折射的不仅是个人财富观的畸形,更揭示了代际传递中的教育陷阱。

吝啬的根源:被异化的财富认知 中国古代民间故事中的吝啬财主们,往往具备某些共同特征:他们像守墓人般看守着财富,却拒绝享受财富带来的任何实际价值,明代话本《警世通言》中的钱员外,宁愿让女儿穿用窗纸补缀的嫁衣,也不肯动用库房里的蜀锦;清代《聊斋志异》里的周富翁,数十年如一日地食用邻家施舍的残羹,却坐拥着足以买下半座县城的田产,这种病态的节俭,实则是将财富异化为纯粹的数字符号。

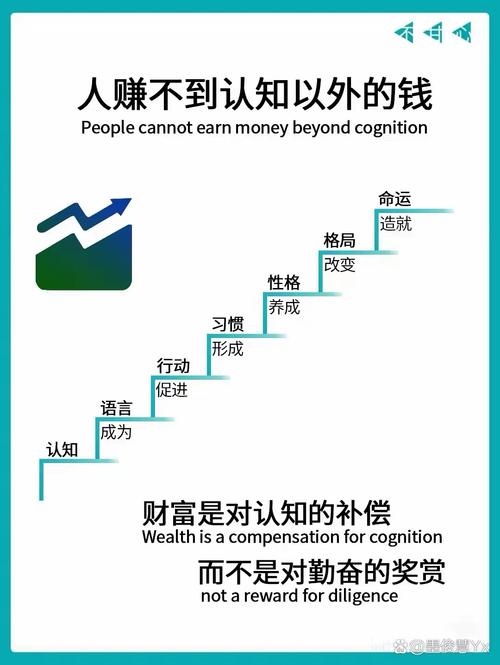

现代心理学研究显示,这类行为的根源在于早期教育中形成的"稀缺思维",美国经济学家森迪尔·穆莱纳坦在《稀缺》中指出,当个体长期处于资源匮乏的焦虑中,会形成"管窥效应",即过度关注眼前的得失而丧失长远规划能力,那些童年经历过饥荒或家道中落的财主们,即便后来积累了巨额财富,其认知模式仍停留在资源短缺的恐慌中,这种创伤记忆通过家族叙事代际传递,最终演变成扭曲的守财奴人格。

财富牢笼中的代际诅咒 更值得警惕的是,这种畸形的财富观往往通过家庭教育形成代际循环,北宋文人苏轼在《东坡志林》中记载过一位江南富商,他教导子孙时反复强调:"金银当如护心镜,失之则命休矣。"这种将财富等同于生命的价值观灌输,直接导致了家族第三代出现集体性的囤积癖,现代教育学中的观察印证了这种现象:在父母将"省钱"作为最高行为准则的家庭中,子女有73%的概率会出现过度储蓄或病态消费倾向。

这种教育方式制造的双重悖论令人深思:守财奴式的家长通过克扣基本生活需求来"培养"子女的节俭美德,却导致子代对物质产生补偿性渴求;他们用财富筑起保护墙隔绝外界,反而剥夺了后代接触真实社会的机会,就像清代徽商家族中那些被锁在银楼里长大的少爷,最终都变成了既不会经营产业,也不懂人情世故的"财富囚徒"。

破局之道:重建健康的财富教育体系 要打破这种代际传递的怪圈,需要构建多维度的财富教育体系,犹太民族在这方面提供了典范:他们在儿童五岁时就开始教授"三分法"理财原则——将收入分为消费、储蓄和慈善三部分,这种教育不仅培养理财能力,更重要的是建立财富的社会属性认知,以色列教育部的跟踪调查显示,接受过系统财商教育的青少年,成年后在慈善捐助和商业创新方面表现尤为突出。

具体到家庭教育层面,需要把握三个核心原则:首先是具象化教育,通过模拟市场、家庭财务会议等形式,让孩子建立真实的财富认知,其次是社会化实践,鼓励青少年参与公益募捐、社区服务,理解财富的流动价值,最重要的是价值观引导,借助历史典故和现实案例,阐明"财富是工具而非目的"的本质属性,正如德国教育家福禄贝尔所言:"真正的理财教育,是教会孩子如何在物质与精神之间架设桥梁。"

从守财奴到财富管理者:教育范式转换 当代教育者正在探索突破性的财富教育模式,在深圳某实验学校的"校园经济生态圈"项目中,学生们通过虚拟货币系统管理班级财政,在模拟股票交易中学习风险管理,北京某国际学校引入"家族信托"课程,让高中生扮演财富管理者,思考如何平衡家族利益与社会责任,这些创新实践正在重塑青少年的财富认知图式。

这种教育范式的转换,本质上是将静态的财富储存观念转化为动态的财富创造思维,美国斯坦福大学的研究表明,接受过创业教育的青少年,其财富观呈现出显著差异:他们更倾向于将资金投入创新项目而非固定储蓄,更注重财富的乘数效应而非单纯积累,这提示我们,健康的财富教育应该培养的是财富的驾驭者,而非看守者。

回望历史长河中的守财奴群像,他们枯坐在金山银海上的身影,恰似一尊尊警示后人的雕塑,这些被财富异化的灵魂,用毕生精力建造的不过是禁锢自我的黄金牢笼,现代教育者的使命,是帮助新一代打破这种可悲的循环,建立起"取之有道,用之有度"的财富伦理,当我们教会孩子既能看到铜钱方圆之间的智慧,也能听见金银碰撞之外的人间烟火,或许就能培养出真正懂得"厚德载物"的新生代,毕竟,教育的终极目标不是培养精于算计的理财机器,而是塑造能够驾驭财富、造福社会的完整人格。