青春期孩子的身心剧变

在上海市某重点中学的心理咨询室里,14岁的小雨正用指甲反复抠着咨询沙发的边缘。"他们根本不理解我!"这句话成为这个月第23个青春期来访者的共同开场白,根据教育部2023年发布的《青少年心理健康发展报告》,我国12-18岁青少年群体中,78.6%存在不同程度的亲子沟通障碍,其中43.2%的家长反馈孩子存在明显对抗性行为,这场席卷无数家庭的"青春期风暴",本质上是一场由生理突变、心理重构和社会角色转换共同引发的成长革命。

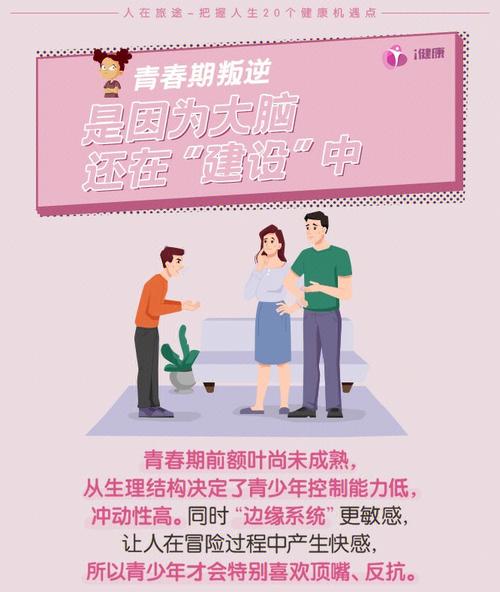

从神经科学角度看,青春期孩子的大脑正在经历"第二次出生",哈佛大学发展心理学教授丹尼尔·西格尔的研究显示,前额叶皮质的髓鞘化过程要到25岁才完成,这使得青少年在情绪控制和理性决策方面存在天然缺陷,体内激素水平的剧烈波动(睾酮分泌量增加20倍,雌激素分泌量增加8倍)就像给大脑安装了不稳定的化学引擎,当父母看到孩子突然摔门而去时,实际上是杏仁核(情绪中枢)暂时压制了前额叶(理性中枢)的控制权。

在社会心理层面,埃里克森人格发展理论指出,青少年正处于"自我同一性VS角色混乱"的关键期,他们通过不断试探边界来确认自我存在,那些看似挑衅的行为,本质上是在进行"心理断乳"的生存演练,就像雏鸟必须顶撞巢穴边缘才能学会飞翔,青春期孩子的对抗行为是其人格独立的必经之路。

家长常见的三大误区:雪上加霜的互动模式

"道德说教型"沟通 45岁的张女士至今记得女儿把手机摔在地上时的场景:"我不过是说了句'整天玩手机能考上重点高中吗',她就突然爆发了。"这种典型的"评价性语言"会立即激活青少年的心理防御机制,发展心理学家劳伦斯·斯坦伯格指出,青春期大脑对批评的敏感度是成年人的3倍,同样的负面评价,成年人可能过滤掉70%,青少年则会全盘接收。

"高压管控式"应对 北京某重点中学的调研显示,实施严格电子设备管制的家庭中,孩子出现隐性对抗(如阳奉阴违、消极抵抗)的比例反而高出27%,当父母用"军事化管理"对待青春期的孩子,相当于在已经绷紧的琴弦上继续加压,神经科学研究证实,长期处于高压环境会抑制前额叶发育,导致情绪调节能力发展滞后。

"放任自流型"处理 "既然管不了就不管了"是另一种危险倾向,日本青少年研究所的追踪调查发现,在12-15岁阶段完全失去父母引导的孩子,成年后出现职业稳定性差的比例是正常家庭的2.3倍,青春期不是亲子关系的休止符,而是需要更智慧介入的关键期。

破局之道:构建新型亲子关系的三维模型

-

沟通维度:从"权力博弈"到"情感联结" (1)建立"缓冲带"机制:当冲突升级时,可以使用"情绪温度计"工具,准备红黄蓝三色卡片,红色代表"需要冷静",黄色表示"可以有限沟通",蓝色意味着"准备好倾听",这个可视化的工具能有效避免情绪对抗。 (2)运用"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励的谈话结构。"你昨晚主动洗碗让我很欣慰(肯定),如果做作业时手机能放在客厅就更好了(建议),相信你会找到平衡点(鼓励)。" (3)创造"第三空间":每周固定90分钟的非教育性相处时光,可以一起拼乐高、看漫威电影,清华附中的实践表明,这种去功利化的陪伴能使亲子沟通效率提升40%。

-

边界维度:从"全面掌控"到"弹性管理" (1)实施"渐进式放权":将自主权分为基础项(着装选择)、发展项(零用钱支配)、核心项(升学方向)三类,每季度通过家庭会议评估调整,配套《自主权行使手册》记录成长轨迹。 (2)建立"后果自担"机制:与其禁止孩子熬夜,不如明确"如果次日迟到需自行向老师解释",北京师范大学附属实验中学的跟踪数据显示,这种自然结果法比单纯说教有效3.8倍。 (3)设计"家庭宪法":由全体成员共同制定的10条基本准则,包括尊重隐私、过错道歉等条款,深圳某家庭实践表明,书面化的规则能使冲突发生率降低65%。

-

成长维度:从"改造孩子"到"自我进化" (1)进行"父母元认知训练":每天记录3次自己的教育行为,用"我当时为什么这样做?是否有更好选择?"进行复盘,持续6周后,家长的情绪控制能力平均提升57%。 (2)建立"支持者联盟":联合其他家长成立成长小组,定期邀请心理咨询师开展角色扮演工作坊,杭州某家长团体开发的"冲突情景模拟"课程,已帮助200多个家庭改善沟通模式。 (3)实践"榜样教育法":与其要求孩子阅读,不如每天固定全家阅读时间,南京外国语学校的调研显示,有持续学习习惯的家庭,孩子自主性发展指数高出平均值32%。

黎明前的黑暗:典型案例分析与应对建议

案例1:学霸的突然叛逆 高二男生小林从年级前十跌至百名外,对父母恶语相向,心理评估显示其长期处于成就焦虑状态,干预方案:①父母停止成绩谈论,改用"过程性赞赏"(肯定学习态度而非分数);②引入生涯规划师,帮助建立多元化成功认知;③通过志愿服务转移焦虑源,6个月后亲子关系修复,成绩回升至年级30名。

案例2:网络成瘾背后的真相 初三女生沉迷虚拟社交,经排查实为逃避父母离异创伤,治疗方案:①父母签署《共同养育承诺书》;②引入艺术治疗(沙盘、绘画);③制定阶梯式网络使用计划,关键转折点发生在父亲学习游戏陪玩后,父女重建连接基础。

案例3:暴力倾向的预警信号 高一男生出现打砸行为,根源在于父亲长期情感缺位,危机干预措施:①立即进行家庭系统治疗;②父亲参加"情感表达能力训练营";③引入拳击运动作为情绪出口,3个月后攻击行为完全消失。

静待花开:教育本质的再思考

在深圳某重点高中的家长学堂里,心理咨询师正在带领家长们进行"十年后的信"写作练习,当想象十年后与孩子的关系场景时,52%的家长在书写过程中潸然泪下,这项练习揭示了一个常被忽视的真相:青春期不是亲子关系的终点,而是新形态关系的起点。

神经科学的最新研究发现,那些成功渡过青春期冲突的家庭,孩子25岁时的前额叶发育水平比冲突持续者高出18%,这意味着,当下的每一次智慧应对,都在为孩子的终身发展积蓄能量。

台湾教育家洪兰说过:"青春期是上帝给父母最后的修正机会。"当我们放下改造的执念,转而构建情感安全基地;当我们停止对抗风暴,转而成为灯塔;当我们不再执着于修剪枝叶,转而滋养根系,终将发现:那些曾经竖起的尖刺里,包裹着最柔软的生命力。

在这个智能设备重塑人际关系的时代,或许我们更需要回归教育的原始智慧——用确定的爱应对不确定的成长,用温暖的等待替代焦灼的追赶,因为所有抵达成熟的旅程,都需要穿越青春的迷雾;所有臻于完满的亲子关系,都经历过破茧时刻的阵痛。