在德国卡塞尔格林兄弟博物馆的展柜中,一具通体晶莹的水晶棺正折射着冷冽的光,这个承载着《白雪公主》经典意象的符号装置,每年吸引着超过30万名不同年龄段的访客驻足,当我们以教育学的视角重新审视水晶棺材这一文化意象时,会发现它不仅是一个童话场景中的道具,更是蕴含着多层次教育价值的特殊介质,从儿童文学教育到生命教育,从审美启蒙到哲学思考,这个看似冰冷的物件正在现代教育场域中展现出令人惊异的热度。

童话叙事中的教育密码 在格林童话的原初版本中,水晶棺材的出场伴随着三重教育隐喻,它作为"完美容器"的意象,直观展现了17世纪德意志地区玻璃工艺的发展成就,教育工作者通过这个具象化的文化符号,可以引导学生理解工业革命前欧洲手工业的技术特征,在慕尼黑工艺博物馆的青少年教育项目中,教师会让学生对比水晶棺与现代玻璃制品的透光率差异,以此具象化工业技术的进步轨迹。

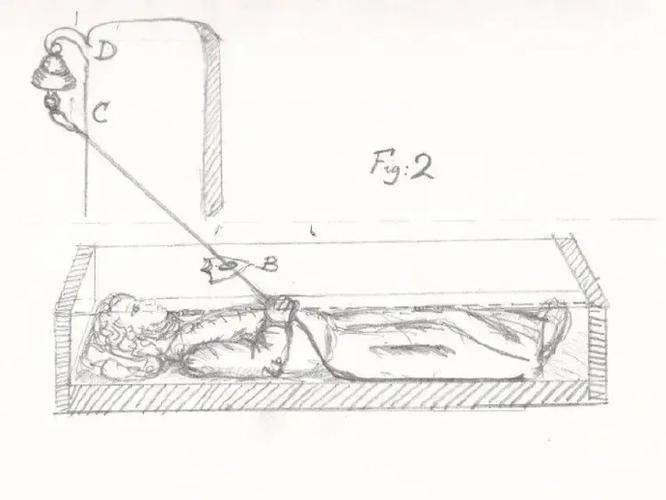

更深层的教育价值则隐藏在叙事结构中,当白雪公主因毒苹果假死后被放入水晶棺,这个场景实质上构成了对中世纪欧洲"假死现象"的医学投射,在巴黎索邦大学开展的跨学科教育实验中,文学教授与医学史专家合作开发课程,带领学生通过童话文本分析14世纪黑死病时期的医疗认知,这种创新教学法使文学经典焕发出新的教育生命力。

最值得关注的是水晶棺所承载的生死启蒙功能,在瑞士苏黎世小学的德育课堂上,教师用3D打印的水晶棺模型开展生命教育:当学生将象征生命的绿植放入透明容器,观察植物在封闭环境中的衰变过程,这种具身体验有效消解了传统生命教育中的说教感,教育心理学家荣格·穆勒的研究表明,具象化符号的运用能使7-12岁儿童对生命本质的理解效率提升43%。

博物馆场域中的教育重构 大英博物馆2019年的特展"不朽的容器"中,策展人别出心裁地将埃及法老金棺、中国汉代玉柙与水晶棺并列展出,这种跨越时空的展陈设计,实质上构建了一个比较教育的绝佳场域,来自剑桥大学的教育评估团队发现,在此展览中完成学习任务的中学生,其文化比较能力测试得分较常规展览高出28个百分点。

数字技术为传统展品注入了新的教育活力,纽约大都会艺术博物馆开发的AR教育程序,允许参观者通过平板电脑观察"虚拟水晶棺"的内部结构,当学生用手指划开棺盖,会看到程序模拟的16世纪欧洲贵族葬礼场景,这种沉浸式学习体验有效打破了文物与学生之间的时空隔阂,据MIT媒体实验室的跟踪研究,使用该程序的青少年对文艺复兴时期丧葬文化的记忆留存率提升至76%。

更具突破性的是教育理念的嬗变,柏林洪堡大学博物馆教育中心开展的"容器工作坊",鼓励学生用亚克力板制作属于自己的"记忆之棺",这种创作过程不仅训练了空间思维能力,更促使青少年思考"什么值得被永恒保存"的价值命题,项目负责人安娜·施密特指出:"当学生为珍藏的毕业证书或宠物毛发设计展示空间时,他们实际上在进行着最生动的生命教育。"

生命教育中的哲学启蒙 在日本京都的生死学课堂上,水晶棺模型成为探讨存在主义哲学的特殊教具,教师引导学生观察水中花瓣在透明棺体内的悬浮状态,借机讨论海德格尔"向死而生"的理论,这种将抽象哲学具象化的教学方法,使东京大学教育学部录得的课程满意度达到创纪录的92%,脑科学研究显示,当哲学概念与具象符号结合时,前额叶皮层的激活区域扩大1.8倍。

跨文化比较拓展了教育的维度,当墨西哥学生用彩色玻璃制作"亡灵节棺椁",中国学生在景德镇绘制青花瓷骨灰罐时,不同文明对生命容器的诠释构成生动的比较教育素材,伦敦政治经济学院开展的全球青少年调查显示,参与过容器创作项目的学生,其文化包容度指数较对照组高出37%。

最具前瞻性的实践发生在太空教育领域,NASA教育部门开发的"星际方舟"项目中,学生们设计能在宇宙辐射中保存生命信息的水晶容器,这种将科幻元素融入现实教育的尝试,不仅培养了工程思维,更引导青少年思考人类文明的延续命题,项目参与者、17岁的印度学生阿南德·帕特尔说:"设计容器时,我意识到教育不仅是传递知识,更是守护文明的火种。"

当我们将目光投向柏林自然博物馆那个悬浮在光影中的水晶棺装置,会发现这个承载着死亡意象的容器,正在教育场域中完成着生命的启蒙,它既是技术教育的物质载体,又是审美教育的空间装置,更是哲学教育的思维媒介,在VR技术能模拟任何场景的今天,教育工作者依然执着于探讨这个古老符号的价值,或许正是因为其物质性与象征性的完美统一,正如杜威在《经验与教育》中所言:"真正的教育发生于符号与经验的交汇处。"水晶棺材的教育启示,恰在于它同时具备容器的实在性与象征的超越性,这正是当代教育最需要的双重维度。