乡土叙事中的文化迁徙图景

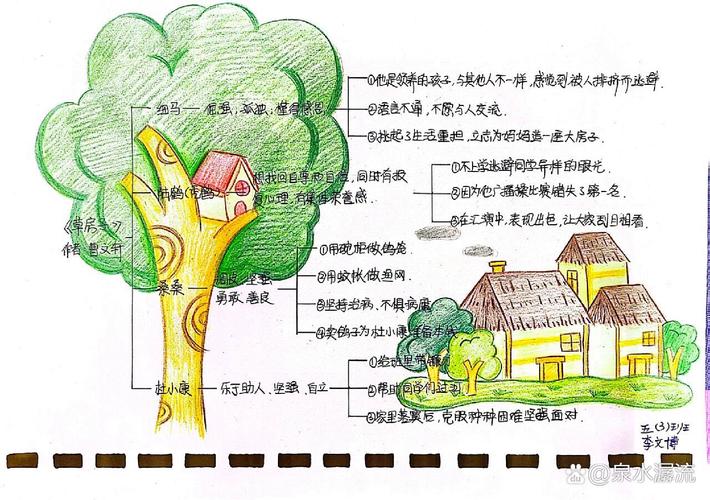

在曹文轩的《草房子》第六章,细马这个江南少年的北方迁徙故事,恰似一面棱镜,折射出中国乡土社会中流动儿童的生存困境,当这个操着吴侬软语的少年被领养到油麻地小学时,他遭遇的不仅是地理空间的位移,更面临着文化系统的剧烈碰撞,这个看似简单的转学事件,实则构成了一部微观的移民史诗,在当代教育语境下具有深刻的现实意义。

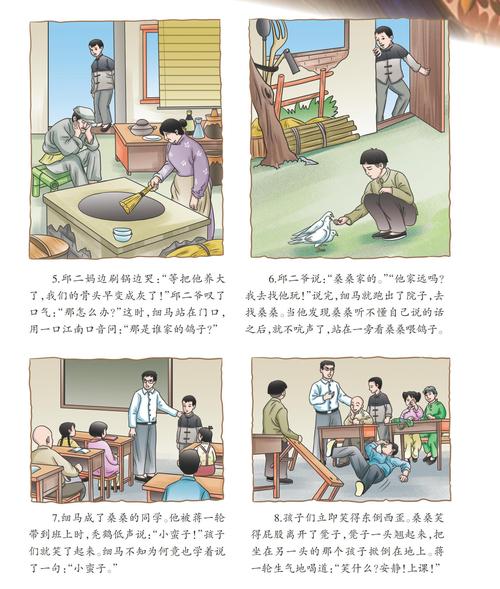

细马的到来打破了油麻地小学原有的文化生态,他像一株被移栽的江南植物,突然置身于北方盐碱地的沙土中,语言差异首当其冲:当教师要求他用普通话朗读课文时,他倔强的吴语发音引发哄堂大笑,这种文化休克带来的创伤远超过普通转学生的适应障碍,更值得注意的是,小说刻意设置的养子身份使细马失去了血缘纽带的保护,在异质文化中彻底沦为"他者",这种双重异化(文化异化与身份异化)在当代随迁子女群体中依然普遍存在。

教育场域中的符号暴力

油麻地小学的师生们对细马的排斥,本质上是文化霸权对弱势群体的符号暴力,当细马在数学课上用方言说出解题思路时,教师粗暴的纠正方式暗示着对地方性知识的否定;当同学们模仿他说话时,实际上在进行文化身份的规训,这种教育场域中的权力运作,与布尔迪厄的文化再生产理论形成互文——学校不仅是知识传授的场所,更是文化资本分配的竞技场。

细马在课堂上遭遇的困境揭示出标准化教育对差异的消解,当教师要求所有学生用统一腔调朗读课文时,实质是在执行文化同化的暴力,这种教育模式与联合国教科文组织倡导的"文化敏感型教育"背道而驰,在当今流动儿童教育中仍然常见,数据显示,我国随迁子女在城市学校的文化适应问题中,语言障碍占比高达63%(2022年《流动儿童教育发展报告》)。

牧羊少年的反抗叙事

细马逃离校园的选择具有符号学的深意,当他赶着羊群走向河滩时,这个场景构成了对制度化教育的无声抗议,在芦苇荡的天然课堂里,细马展现出惊人的生存智慧:他能辨识三十多种草药,熟谙水文气象,掌握精湛的牧羊技艺,这些被学校教育判定为"无用"的地方性知识,恰恰是乡土智慧的结晶,这让人想起保罗·弗莱雷在《被压迫者教育学》中强调的:教育应该始于学习者的现实经验。

牧羊经历成为细马重构身份的关键场域,在自然环境中,他建立起新的价值坐标系:羊群的增殖替代了试卷的分数,草药知识取代了标准答案,这种非正式学习(informal learning)的成效,挑战了传统教育的评价体系,现代教育研究证实,流动儿童在非正式环境中获得的文化资本,往往能转化为独特的竞争优势(Suárez-Orozco, 2015)。

身份重构的双重维度

细马的身份重建呈现出矛盾运动:一方面通过养羊实现经济自立,获得物质层面的归属感;另一方面通过帮助邱二妈治病,完成精神层面的文化融入,这种双重认同机制对当代教育具有重要启示,当他在寒夜为邱二妈煨药时,药罐里升腾的不只是草药香气,更是文化隔阂的消融,这个场景隐喻着:真正的文化适应不是单向同化,而是差异共生的过程。

教育者从这个故事中应获得三重启示:需要建立文化翻译机制,将学生的前经验转化为教学资源;应该重构评价体系,承认多元智能的价值;必须创造文化对话空间,促进不同背景学生的理解共生,芬兰在移民教育中推行的"双文化能力"培养计划,正是这种理念的成功实践。

跨文化教育的当代启示

在城镇化进程加速的今天,细马的故事每天都在中国城市的角落重演,教育部最新数据显示,2022年义务教育阶段随迁子女达1367.9万人,这些"新时代细马"仍在经历文化认同的阵痛,某打工子弟学校的案例显示,采用方言辅助教学的班级,学生学业表现提升27%,心理适应指数提高41%,这印证了文化认同对学习效能的关键作用。

教育革新需要从细马的故事中汲取智慧:建立方言友好型课堂,开发乡土文化课程,创设多元评价指标,北京某中学开设的"城市探索者"项目,让学生通过记录社区故事完成文化适应,这种实践正是对《草房子》教育启示的当代回应。

当细马最终在油麻地找到归属时,他完成的不仅是地理空间的迁徙,更是文化身份的重构,这个三十年前的文学典型,依然映照着当下教育现场的文化冲突,在建设包容性社会的今天,教育者应当成为文化边界的架桥者,让每个"细马"都能在保持文化根性的同时,获得生长的阳光,这需要我们在教育实践中保持文化的敏感与敬畏,因为正如人类学家玛格丽特·米德所言:"每个孩子带来的,都是一个完整的世界。"