一部童话背后的教育密码

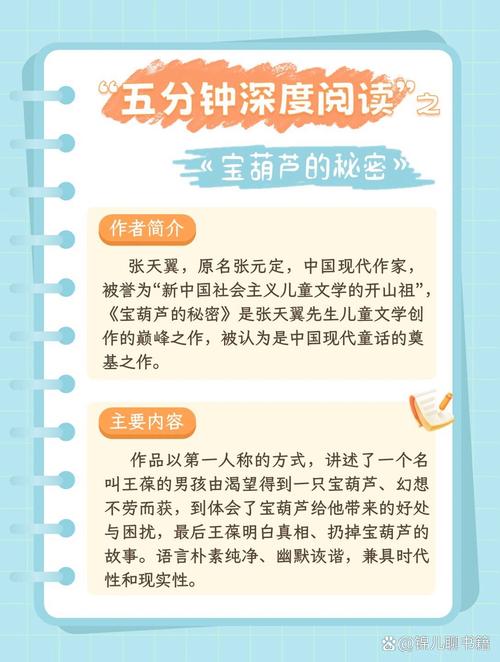

在当代中国儿童文学史上,张天翼创作于1958年的《宝葫芦的秘密》堪称一座独特的里程碑,这部跨越六十余载时光依然焕发教育生命力的童话故事,以看似简单的奇幻叙事包裹着深邃的教育哲学,故事主人公王葆与宝葫芦的奇妙际遇,不仅是一段充满想象力的童年奇遇,更是一面映照中国教育本质的明镜,当我们重新审视这个"想要什么就有什么"的奇幻故事时,会发现其中蕴含的教育智慧,恰恰切中了当今教育实践中最敏感的神经。

道德教育的迷思:捷径背后的价值陷阱

故事开篇,宝葫芦慷慨赠予王葆的"心想事成",恰似现代教育中某些急功近利的缩影,当宝葫芦将图书馆的书籍直接变到王葆书包里时,这个充满魔幻色彩的情节,在今天的教育现实中能找到诸多镜像:代写作业的商业服务、考试答案的灰色交易、学术成果的虚假包装,这些现象与王葆最初的欣喜何其相似——都沉浸在获得结果的快感中,却刻意回避过程的缺失。

王葆发现变来的书本写着别人名字时的惶恐,恰如其分地揭示了捷径教育的致命伤,当教育异化为结果的简单堆砌,知识的获取过程被压缩甚至取消,学生失去的不仅是学习能力的培养,更重要的是价值判断的根基,那个会说话的宝葫芦,就像是教育异化过程中具象化的魔鬼契约,用即时的满足诱惑人放弃最宝贵的成长体验。

劳动教育的重生:汗水浇灌的成长之花

故事中最具震撼力的转折,发生在王葆发现宝葫芦的"馈赠"实为窃取之时,这个充满寓言意味的设定,将劳动教育的本质问题推向前台,当宝葫芦把别人培育的金鱼转移到王葆的鱼缸,把同学制作的模型变成王葆的作品,这些魔幻情节直指现实教育中劳动体验缺失的危机。

在人工智能时代,劳动教育正面临前所未有的挑战,当3D打印可以瞬间完成手工作业,AI写作能轻松生成读书报告,宝葫芦式的"魔法"似乎正在成为现实,但王葆最终撕毁与宝葫芦的契约,这个选择具有超越时代的警示意义,当他在故事结尾亲手修补损坏的飞机模型时,手指被胶水黏住的细节,恰恰是最动人的教育图景——真正的成长永远伴随着实践的痛感与创造的喜悦。

自我认知的觉醒:打破完美主义的幻象

宝葫芦带给王葆的最大困境,不是道德焦虑,而是自我认知的错位,当所有愿望都被即时满足,这个少年逐渐失去了判断真实自我的坐标,这个魔幻设定精准击中了当代教育中普遍存在的认知偏差:在家长和学校的过度保护下,孩子们正在失去认识真实自我的机会。

故事中王葆在教室里"变"出满分的试卷后,反而陷入更深的自我怀疑,这个情节具有深刻的心理学意义,心理学家埃里克森提出的"自我同一性"理论在此得到文学化的诠释——当外在成就与内在能力严重脱节,青少年的自我认知必然产生分裂,宝葫芦制造的完美假象,恰恰成为阻碍主人公心理成长的桎梏,这个隐喻对当今追捧"完美小孩"的教育理念不啻为一记警钟。

教育本质的回归:在限制中寻找成长的力量

《宝葫芦的秘密》最深刻的教育启示,在于它揭示了成长的本质悖论:真正的自由源于对限制的认知,当王葆最终拒绝宝葫芦的"帮助",选择面对自己的不完美时,这个决定标志着教育过程的真正完成,这种从依赖到独立的转变,暗合了教育家杜威"教育即生长"的理念——成长不是被动的给予,而是主动的建构。

在物质极大丰富的今天,重读这个童话具有特殊的现实意义,当教育越来越倾向于提供"现成解决方案",当各种教育"宝葫芦"以智能软件、速成课程的形式层出不穷,我们更需要保持清醒:任何绕过成长过程的捷径,都是对教育本质的背叛,就像王葆最终明白的,生活的魔法不在于拥有改变现实的宝物,而在于培育改变自我的勇气。

穿越时空的教育对话

六十载春秋流转,《宝葫芦的秘密》依然焕发着蓬勃的教育生命力,这恰恰证明真正优秀的教育文学具有穿透时代的洞察力,在人工智能改写教育形态的今天,在"内卷"与"躺平"的争论声中,这个关于宝葫芦的古老故事,依然在向我们诉说最本真的教育真理:成长没有魔法,有的只是汗水浸润的足迹;教育没有捷径,唯有真实才能抵达完整,当我们的教育能帮助每个孩子坦然面对自己的不完美,勇敢接纳成长必经的挫折,或许就是宝葫芦这个文学意象给予当代教育最珍贵的启示。