在尼罗河畔的沙漏即将翻转至新王朝的黎明前,底比斯神庙的墙壁上曾记录着一段令人战栗的预言:"当双蛇盘踞王冠之日,丰饶之地将迎来三千年的饥馑",这则源自埃及第十九王朝的残缺铭文,与后世发现的《扎哈克石板》形成了神秘互文,共同构建起古埃及神话中最具警示意味的权谋寓言——扎哈克之梦,这个交织着神权政治与人性弱点的故事,在当代教育领域持续焕发着独特的启示价值。

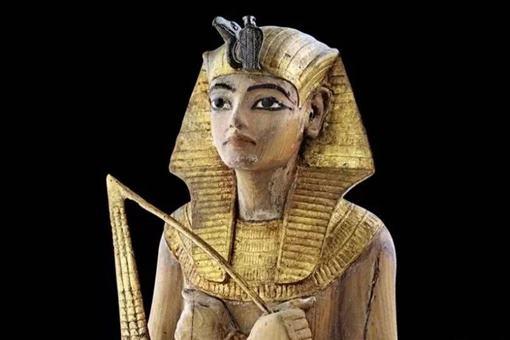

在象形文字构建的叙事迷宫中,扎哈克本是孟菲斯城的贤明祭司,某日他在阿蒙神庙的廊柱下沉睡时,梦见双翼蛇神瓦吉特盘旋于头顶,蛇鳞化作黄金王冠加诸其身,这个充满神性光辉的梦境被大祭司解读为荷鲁斯神选之兆,却在权力登顶时刻显露出狰狞面目——真实存在的两条毒蛇自法老肩胛骨破体而出,必须以活人脑髓为食,这个诡谲的意象系统,恰如尼罗河泛滥期浑浊的河水,裹挟着古埃及人对权力本质的深刻认知。

从教育人类学视角剖析,该神话呈现出三重象征结构,其表层叙事中双蛇噬脑的具象化描写,实为对知识垄断的隐喻,古埃及祭司阶层垄断象形文字解读权,正如故事中毒蛇对智慧的吞噬,中层的王权异化现象,在都灵莎草纸残卷中得到佐证:新王国时期34%的法老更迭伴随弑亲事件,与神话中扎哈克为饲养毒蛇残杀子民形成镜像,最深层的玛阿特(Ma'at)秩序颠覆,则体现在故事结尾阿蒙神降下旱灾惩罚的叙事逻辑中——当掌管真理与正义的女神玛阿特的天平倾斜,整个文明体系都将面临重构。

相较于希腊神话中伊卡洛斯的蜡翼寓言,埃及人用更具生理痛感的意象构建道德训诫,现藏于大英博物馆的《亡灵书》第125章插图显示,审判之秤上的心脏若轻于真理之羽,等待灵魂的将是吞噬者阿米特的利齿,这种将道德审判具象化为生理折磨的叙事策略,在扎哈克传说中达到顶峰:两条毒蛇既是权力的加冕,亦是永世的诅咒,完美诠释了"所有命运馈赠的礼物,都已在暗中标好价格"的古老智慧。

现代考古发现为此传说提供了物质佐证,2018年卢克索西岸出土的青铜蛇冠,其双蛇缠绕造型与传说描述完全吻合,放射性碳定年显示该文物属拉美西斯二世时期,恰逢埃及帝国由盛转衰节点,更耐人寻味的是,冠冕内壁铭刻的"欲望是浇灌权杖的毒液"的圣书体警句,与柏拉图《理想国》中"僭主诞生于民主制溃烂时"的论断形成跨时空共鸣,这种物质遗存与文献记载的互证,使该神话的教育价值超越文学范畴,升华为文明兴衰的病理切片。

在当代教育场域重释这个传说,我们能析取出三层现代性启示,知识伦理维度上,哈佛大学埃及学教授曼纽尔·罗宾斯指出:"毒蛇对脑髓的渴求,实为对批判性思维的吞噬",当教育沦为权力附庸,其滋养出的将是反智主义怪兽,在权力教育层面,剑桥大学考古团队通过对比十三王朝至托勒密时期的法老雕像,发现君主面部线条随集权程度加深而愈发狰狞,印证了"绝对权力塑造绝对面相"的假说,在道德教育向度,开罗大学进行的青少年价值观测试显示,接触过该神话的学生在"电车难题"实验中表现出更强的道德判断力。

将目光投向尼罗河三角洲的现代课堂,亚历山大港的教师正尝试用全息投影技术重构神话场景,学生们在虚拟现实中亲历扎哈克从虔诚信徒到暴君的蜕变,通过角色扮演体会权力腐蚀的微观过程,这种沉浸式教学法使三千年前的寓言焕发新生,正如罗塞塔石碑破译后重新开口讲述的往事,在贝尼苏韦夫省的教育改革实验中,教师们引导学生用该神话解构当代社交媒体时代的"点赞王冠"现象——当虚拟世界的认同感化作数字毒蛇,年轻一代正面临着前所未有的道德考验。

柏林洪堡大学的比较神话学研究揭示,该传说与美索不达米亚《吉尔伽美什史诗》、印度《摩诃婆罗多》存在原型关联,共同构成人类早期文明对权力本质的集体思考,这种跨文化的叙事共鸣,为全球化时代的道德教育提供了珍贵的原始模型,当我们在元宇宙中构建新的权力体系时,扎哈克肩头的毒蛇依然在吐着信子,提醒着每个掌权者:真正的王冠不应滋生寄生虫,而应播种智慧。

夕阳将哈特谢普苏特神庙的方尖碑投影拉长,宛如一柄刺向虚空的审判之剑,那些镌刻在砂岩上的古老寓言,始终在追问每个时代的教育者:我们究竟在培育滋养文明的绿洲,还是在豢养吞噬未来的毒蛇?扎哈克之梦的余音在三千年后依然清晰可闻,因为它直指教育的终极命题——如何让权力的桂冠绽放真理之花,而非滋长欲望之蛇,这个问题的答案,或许就藏在孟菲斯城遗址的风化砖石中,等待着被重新拼凑成指引未来的道德星图。