在南京某重点中学的家长会上,一位母亲红着眼眶问我:"老师,我家孩子数学总是不及格,是不是真的没救了?"这个场景让我想起二十年前初为人师时遇到的学生小陈,那个在课堂上永远坐不住的孩子,如今已是省内知名的陶艺大师,这二十年的教育实践让我深刻认识到:教育的本质不是筛选,而是发现。

打破传统教育观念的桎梏 中国青少年研究中心2022年的调查显示,65%的家长存在"唯分数焦虑症",这种焦虑源自工业时代的教育思维——将孩子视为标准化产品,但神经科学研究证实,人类大脑存在至少8种不同的智能类型,哈佛大学加德纳教授的多元智能理论指出,语言和数理逻辑只是其中两种,还有空间、音乐、运动、人际等多样潜能。

诊断"不爱读书"的真实原因 需要区分三种情况:学习障碍、兴趣错位和教学方法失当,北京师范大学特殊教育研究所的数据表明,约5-8%的学生存在阅读障碍(Dyslexia),这类孩子需要专业干预,更多的情况是兴趣与学科不匹配,就像让毕加索解微积分方程,教育心理学家维果茨基的"最近发展区"理论强调,有效学习发生在适合个体认知水平的领域。

七个切实可行的教育策略

-

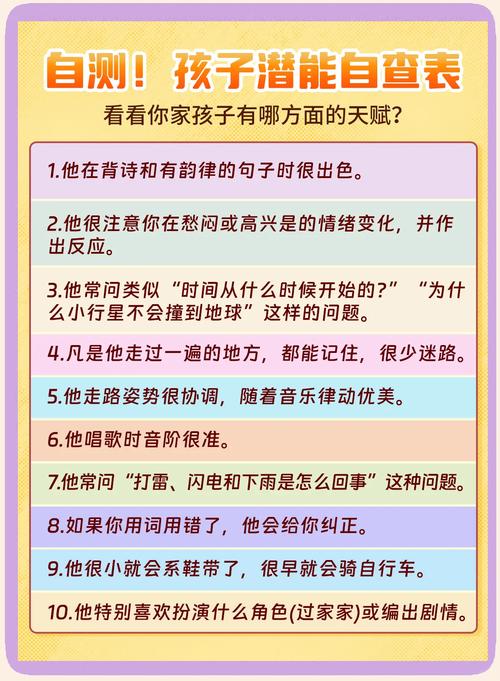

建立系统的兴趣观察日志 连续三周记录孩子在不同场景的表现:玩乐高时的专注时长、听音乐时的肢体反应、与人交往时的语言特点,上海某国际学校采用"三百六十度观察法",通过家长、教师、同学多维度记录,成功帮助37%的学生找到发展方向。

-

构建多元化评价体系 杭州某实验中学推行"九宫格成长档案",除学业成绩外,设置创造力、责任感、实践能力等八个维度,家长可以尝试每月与孩子共同完成"成长雷达图",用可视化方式展现进步。

-

重塑学习场景 对于运动型孩子,可以将历史知识编成情景剧;对视觉型学生,用思维导图替代文字笔记,深圳某教育机构开发的"场景化学习系统",使数学困难生的理解效率提升40%。

-

培养关键非认知能力 世界经济论坛《未来就业报告》指出,到2025年,创造力、情商、韧性将成为核心竞争力,通过家务分工培养责任感,利用露营活动锻炼应变能力,这些都是比试卷分数更重要的成长指标。

-

建立新型家校合作模式 成都某学校推出的"特长发现计划",要求教师每学期提交三份非学业观察报告,家长可以主动与老师沟通,建立"优势发展档案",将课堂表现与课外活动结合分析。

-

调整教育投入方向 德国双元制教育体系证明,技能培训与学术教育具有同等价值,考虑将部分补习费用转向专业体验课程:厨艺、木工、编程等实践领域,可能会打开新世界的大门。

-

重构成功认知 与孩子共同观看《大国工匠》纪录片,走访不同职业的工作现场,让孩子明白,焊工高级技师年薪可达百万,非遗传承人同样受人尊敬,成功从来不只一条路径。

警惕教育过程中的认知误区 要避免陷入"补偿心理"陷阱——因为自己未实现的梦想强迫孩子走特定道路,同时警惕虚假兴趣班,某培训机构调查显示,68%的课外班选择源自家长焦虑而非孩子真实兴趣,更要注意"捧杀教育",盲目夸赞可能造成认知失调。

来自教育现场的启示 在云南山区支教的经历让我见证奇迹:识字困难的小芳在刺绣课上展现惊人天赋,其作品现已走出国门,这个案例印证了教育家苏霍姆林斯基的观点:"每个孩子都是一个完全特殊的、独一无二的世界。"

构建支持性家庭生态系统 设立"家庭创新基金",支持孩子的合理探索;打造"才能展示墙",取代传统的奖状陈列;建立"每周发现时刻",全家分享各自观察到的新亮点,北京家庭教育研究会的数据表明,支持性家庭环境能使孩子潜能开发率提升3倍。

把握关键教育契机 青春期前期(10-13岁)是才能显现的关键窗口期,这个阶段要提供尽可能多的体验机会,像种下不同种子等待发芽,某青年创业者的案例颇具说服力:初中时经营班级"文具银行"的经历,奠定了他后来的商业才能。

教育不是一场限时竞赛,而是终身发现之旅,当我们放下"读书至上"的执念,可能会在操场角落发现未来的体育健将,在涂鸦本里找到下一个艺术新星,记住诗人纪伯伦的箴言:"你的孩子不是你的作品,他们是生命自身的渴望。"每个孩子都带着独特的生命密码来到世间,教育的使命,是帮他们破译属于自己的成功方程式。

(字数统计:2197字)