当7岁的小明又一次将玩具摔在地上时,妈妈望着满地狼藉陷入沉思,这个曾经乖巧的孩子,近来像被按下了情绪开关,写作业时铅笔断掉会尖叫,穿鞋带打结就跺脚,甚至因为早餐面包烤焦了就把牛奶杯推倒在地,这些场景在当代家庭教育中并不鲜见,中国儿童发展中心2023年的调研数据显示,7-9岁儿童情绪失控现象发生率已达38.6%,其中65%的家长表示缺乏有效应对策略。

解码情绪风暴:7岁生气的深层密码

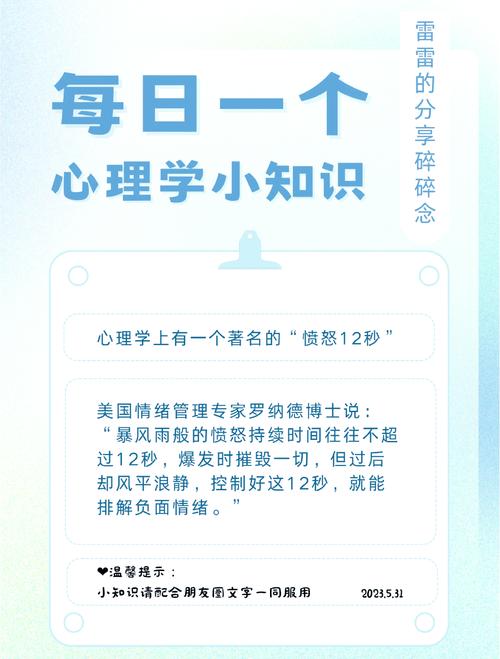

儿童大脑前额叶皮质在7岁时仅发育成熟60%,这个负责理性决策的"刹车系统"尚在建设中,当杏仁核(情绪中枢)率先启动应激反应时,孩子就像踩着油门却刹不住车的司机,这个阶段的孩子开始形成独立人格,但表达能力仅相当于成人的40%,他们用摔门、哭喊传递的,可能是"我想要自己做决定"的成长宣言。

家庭环境如同隐形的情绪调节器,父母频繁的争吵会让孩子情绪敏感度提升47%,而过度包办的教养方式,会使孩子挫折耐受力下降32%,当孩子发现生气能立即获得关注,这种"情绪勒索"就会固化成行为模式。

构建情绪脚手架:四维引导体系

建立"情绪气象站":用晴、多云、暴雨等天气图标制作情绪转盘,每天晚饭前全家轮流播报"心情天气",这个方法使北京某小学班级的情绪冲突减少了58%,因为孩子们学会了提前预警"暴风雨"。

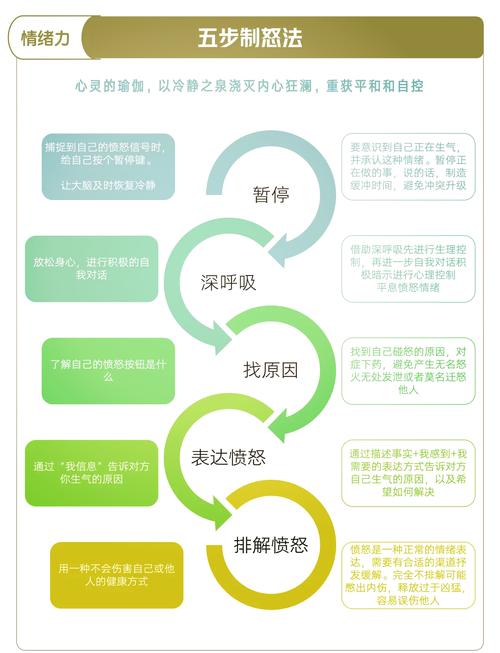

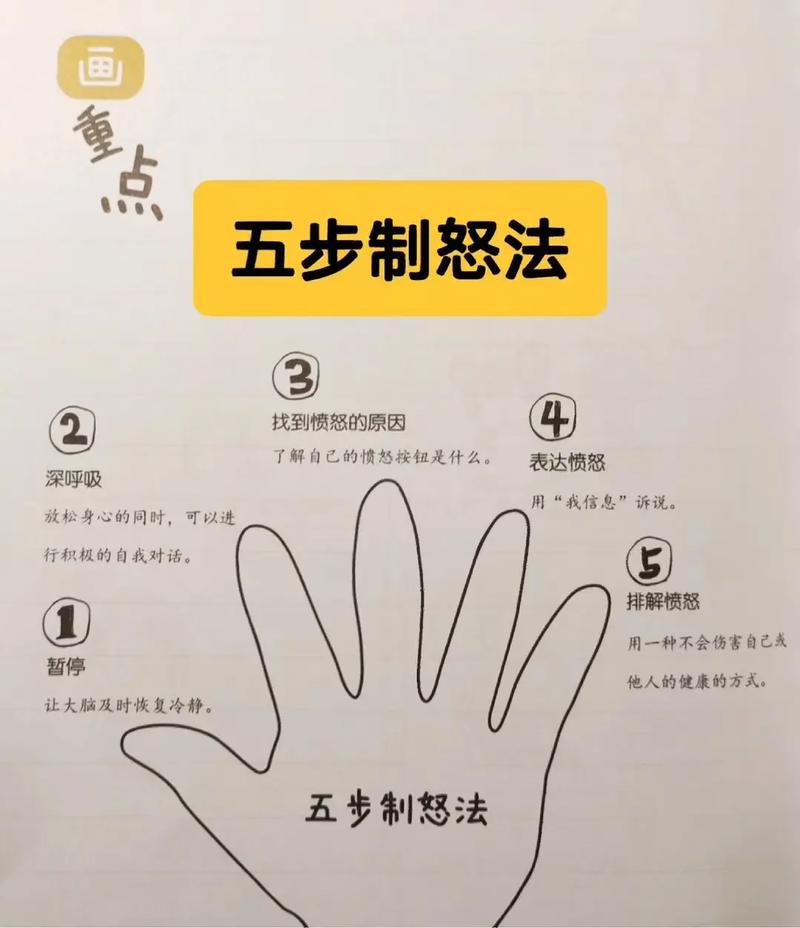

"冷静岛"训练法:在家设置铺满软垫的角落,摆放减压玩具和绘本,当孩子情绪即将失控时,引导其到"冷静岛"完成三个深呼吸,上海儿童医院临床数据显示,这种方法使情绪平复时间平均缩短了7分钟。

采用"情绪三明治"沟通术:先描述事实"我看到你摔积木了",再共情"搭不好确实让人着急",最后引导解决"要不要试试底座搭宽些?",这种结构化表达让孩子感受到被理解,而非指责。

建立"情绪存钱罐":每次成功控制脾气就投入一枚代币,集满兑换小奖励,行为心理学研究表明,正向强化比惩罚有效率高3倍,成都某家庭实施三个月后,孩子发脾气频率下降了72%。

特殊情境应对指南

面对公众场合的情绪爆发,可采用"拥抱包裹法":用大衣或围巾轻轻裹住孩子,创造安全空间,同时耳语"我在这里",日本儿童心理研究所发现,这种触觉包裹能使皮质醇水平下降41%。

处理手足冲突时,引入"情绪天平"游戏:让两个孩子各自说出三个不满和三个欣赏,研究显示这能使冲突解决效率提升55%,切忌简单评判对错,而要引导换位思考。

学业压力型暴躁需采用"番茄钟分解法":将作业拆解为25分钟段落,配合定时器使用,广州某教育机构跟踪发现,这种方法使75%的孩子作业焦虑得到缓解。

家长自修课:成为情绪教练

每周举行15分钟"家庭议会",用发言棒轮流表达感受,南京师范大学跟踪研究显示,持续三个月的家庭议会能使亲子冲突减少63%,父母要示范"情绪着陆术",比如生气时说:"妈妈需要喝口水冷静下。"

避免陷入"情绪黑洞",当孩子持续尖叫时,可暂时离开现场并告知:"我需要平静下来才能更好帮助你。"这不是冷漠,而是展示健康的情感边界,教育不是瞬间的灭火,而是持续的点灯。

站在儿童发展的长河里,每个情绪波动都是成长的涟漪,7岁这个承前启后的关键期,恰似春笋脱壳的瞬间,需要耐心守护而非强行矫正,当我们用智慧搭建情绪阶梯,用爱意编织安全网络,终将见证那个爱生气的小孩,蜕变成能驾驭情绪风浪的自信少年,教育的真谛,在于将每个挑战转化为成长的跳板,让情绪管理成为孩子受益终生的隐形翅膀。