在心理咨询室的单向玻璃后,16岁的小明正在用拳头捶打沙袋,他的母亲掩面哭泣:"小时候那么乖巧的孩子,现在整天逃课、顶撞老师,上周甚至把父亲推倒在地......"这个场景折射出无数家庭面临的困境——高中阶段男生的叛逆行为往往让教育者手足无措,但如果我们能拨开表象迷雾,就会发现叛逆期实则是青少年完成自我整合的必经之路。

叛逆行为背后的心理图景

最新脑科学研究显示,青春期男性大脑前额叶皮层(负责理性决策)与边缘系统(控制情绪)的发育存在3-5年差距,这种神经系统的"错位生长"导致他们常常陷入"知道不该做却控制不住"的困境,美国国家精神卫生研究院的追踪研究表明,85%的青春期男性会经历不同程度的叛逆行为,其中60%属于正常的心理发展过程。

典型的叛逆行为呈现三种维度:

1、对抗性行为:突然拒绝遵守校规家规(占78%)

2、情绪波动:易怒频率比青春期前提升3倍

3、身份实验:通过夸张发型、极端言论等方式试探社会边界

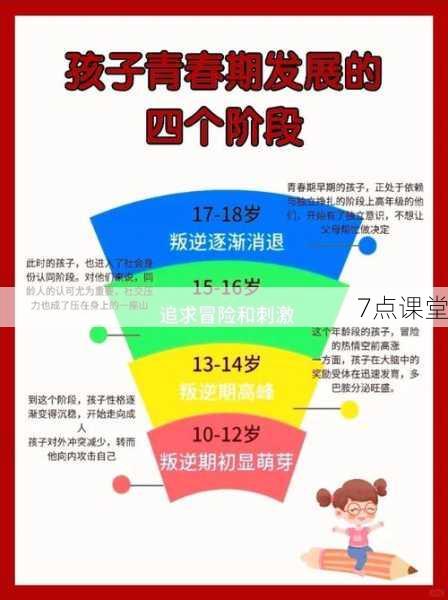

上海某重点中学的跟踪调查显示,叛逆高峰期集中在高一至高二上学期(15-17岁),这个阶段男生睾酮分泌量达到成年后的1.5倍,生理冲动与心理诉求形成双重驱动。

教育者的认知误区与代价

多数家长在面对叛逆行为时容易陷入三个误区:

1、镇压模式:采用体罚、经济制裁等强硬手段,导致32%的案例出现行为恶化

2、放任主义:错误认为"长大自然就好了",使15%的学生形成持续性行为偏差

3、情感绑架:"我们这么辛苦都是为了你"等说教,引发46%的青少年产生抑郁倾向

某省青少年心理援助中心的数据显示,不当处理叛逆问题会导致:

- 亲子关系断裂风险增加4.2倍

- 学业成绩断崖式下滑(平均下降38%)

- 成年后亲密关系障碍发生率提升至67%

构建三维干预体系

(一)家庭沟通的重构策略

1、建立"缓冲对话"机制:在冲突升级前设置"暂停信号",如约定特定手势代表需要冷静

2、采用GROW沟通模型:

Goal(聚焦具体目标)

Reality(陈述客观事实)

Options(提供选择方案)

Will(强化执行意愿)

3、每周实施"20分钟倾听计划":家长完全禁语,仅通过点头、重复关键词等方式回应

案例:张女士通过上述方法,将儿子离家出走频率从每月3次降至3个月0次,关键突破点是发现孩子沉迷网络游戏的深层需求是获得战友认同。

(二)学校教育的情景化设计

1、开设"领袖实践课":将叛逆能量转化为组织能力,某中学通过让学生轮流担任纪律督察,违纪率下降41%

2、建立"错峰教学"制度:允许情绪激动学生进入"静心舱"调整,配合生物反馈仪进行呼吸训练

3、设计"逆商挑战"项目:通过荒野求生等体验式教学,将对抗欲转化为解决问题的能力

北京某示范高中的实践表明,参与情景化课程的学生,其情绪控制力测试得分提升27个百分点,学业完成度提高33%。

(三)社会支持的协同网络

1、构建"成长导师团":整合心理教师、职业规划师、运动教练等资源

2、创设"男性成长仪式":借鉴传统文化中的冠礼元素,设计现代过渡仪式

3、搭建"同龄人调解平台":培训高年级学生担任矛盾调解员,成功率可达68%

关键转折期的干预技术

当出现自伤倾向、药物滥用等危险信号时,需要启动专业干预:

1、采用CBT(认知行为疗法)技术打破"叛逆-惩罚-更叛逆"的恶性循环

2、运用家庭系统排列技术重构成员互动模式

3、引入艺术治疗手段,通过音乐、绘画等非语言渠道释放压力

广州某心理咨询机构的案例显示,结合VR虚拟现实技术进行情境训练,可使攻击性行为减少52%,社交能力提升41%。

教育的本质是等待的艺术,面对高中男生的叛逆期,我们需要理解的不仅是他们对抗的姿态,更是这种姿态背后对自我存在的确认渴望,当教育者能够将叛逆视为成长的"磨刀石"而非"绊脚石",就能真正实现从对抗到对话,从压制到引导的转变,正如心理学家温尼科特所说:"青春期的狂风暴雨,终将沉淀为成年后最珍贵的生命动能。"在这个过程中,我们不仅是教育者,更是共同成长的见证者。