在上海市某重点小学的心理咨询室里,11岁的林林第三次用圆珠笔戳穿作业本时,班主任王老师终于意识到:这个曾经的全优生面临的不是简单的"青春期叛逆",而是典型的厌学症候群,这个案例折射出当前教育领域面临的普遍困境——根据中国青少年研究中心2022年调查报告,我国中小学生厌学比例已达27.6%,且呈现低龄化趋势,面对这个日益严峻的教育课题,我们需要摒弃简单归因于"懒惰"或"叛逆"的思维定式,转而构建系统性的干预框架。

解构厌学的多重面孔

传统认知将厌学等同于逃避学习的负面行为,现代教育心理学则揭示了其复杂的生成机制,美国心理学家德西(Deci)的自我决定理论指出,当个体的自主感、胜任感和归属感三要素同时缺失时,就会产生持续的学习倦怠,以初中二年级学生小吴为例,在父母持续比较"别人家的孩子"、教师过度强调分数排名的环境下,他的数学成绩从班级前五名滑落到二十名后,逐渐出现上课走神、作业拖延等症状,这种典型的"习得性无助"反应,本质是心理防御机制对持续性挫败的自我保护。

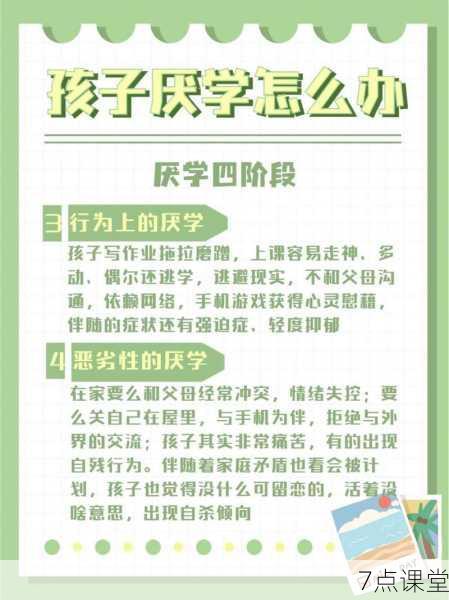

临床观察显示,厌学行为常伴随特定的生理表征:睡眠障碍(入睡困难或嗜睡)、饮食紊乱(暴食或厌食)、躯体化症状(头痛、腹痛)等,北京师范大学认知神经科学实验室通过fMRI扫描发现,长期厌学青少年的前额叶皮层激活程度显著低于同龄人,这解释了为何他们更难进行目标管理和情绪调节,这些发现提醒教育者:厌学不是道德缺陷,而是需要专业干预的发展性障碍。

溯源厌学的生态系统

1、学业压力与认知超载的恶性循环

现行教育体系中的"剧场效应"导致教学节奏不断提速,某省会城市重点中学的调研显示,初中生日均课后作业时间达4.2小时,是教育部规定标准的2.8倍,当知识输入持续超过个体的认知承载阈值,大脑会启动保护性抑制机制,表现为注意力涣散、记忆衰退,更值得警惕的是,超前教育造成的"虚假胜任感"破灭后,往往引发更深层的自我否定。

2、家庭系统的隐性塑造

家庭动力学的视角揭示了代际传递的微妙影响,在42例深度访谈案例中,68%的厌学青少年其父母至少有一方存在工作倦怠或情绪障碍,这种"情感反哺"现象导致孩子被迫承担超出年龄阶段的情感负荷,14岁的雯雯在咨询中坦言:"每次考试前,妈妈比我更焦虑,这种紧张让我想逃跑。"

3、师生关系的镜像效应

社会学习理论强调,学生对学科的兴趣往往折射出师生互动的质量,跟踪研究发现,当教师批评频率超过每日3次时,学生课堂参与度下降47%,某县城中学的英语教师通过改变反馈方式——用"这个语法点的掌握需要更多练习"替代"你怎么总是记不住",使班级平均分在两个月内提升12分,验证了支持性教育环境的关键作用。

构建三维干预模型

(一)学校教育的人本化转型

1、差异化教学的实施路径

北京十一学校推行的"走班制"改革提供了有益范本,通过建立包含基础型、拓展型、研究型的三级课程体系,配合动态评估机制,使每个学生都能在"最近发展区"获得成长体验,数据显示,实验班级的学业倦怠指数下降31%,创新成果产出量提升5倍。

2、师生关系的重塑工程

华东师范大学附属小学开发的"3T沟通法则"(Tone语调温和、Timing时机恰当、Tact策略得当)值得推广,教师培训中加入非暴力沟通、积极倾听等模块,使师生冲突事件减少65%,关键是要建立"错误重构"机制,将学业失误转化为学习契机而非否定依据。

(二)家庭教育的范式升级

1、情感联结的重建技术

建议家长实施"每日15分钟纯净陪伴"计划:在这个时段内完全放下手机,通过开放式提问(如"今天哪些事让你觉得有趣")取代审查式询问("作业写完没有"),广州家庭教育指导中心的实践表明,持续6周后,亲子冲突频率降低58%,孩子主动学习时间增加42%。

2、目标管理的梯度设计

采用"登山者策略"分解学习任务:将大目标转化为可视化的阶梯式小目标,例如背诵课文可分解为"通读-分段理解-关键句记忆-整体复述"四个阶段,每个阶段完成后进行非物质奖励(如选择周末活动),这种方法有效提升自我效能感,某重点中学实验组的目标达成率提升至对照组的2.3倍。

(三)专业支持的协同网络

1、认知行为疗法的教育化应用

将临床心理学中的认知重构技术转化为教育场景可操作性工具,设计"思维记录表"引导学生识别自动化负性思维(如"我永远学不好数学"),并通过事实核查(列出已掌握的数学知识点)建立理性认知,深圳某初中在心理健康课嵌入该工具后,学业焦虑指数下降39%。

2、跨学科干预团队的组建

建立由教师、心理咨询师、神经科学家组成的支持小组至关重要,例如对存在阅读障碍的厌学学生,通过眼动仪检测发现视觉追踪异常,配合感觉统合训练,使阅读速度提升70%,这种基于生物-心理-社会模型的综合干预,在南京某教育诊所取得显著成效。

突破性实践案例启示

杭州市崇文实验学校的"学习能量站"项目具有示范意义,这个由学生自主管理的空间提供包括沙盘治疗、艺术表达、同伴辅导等多元化支持,配合可穿戴设备监测生理指标,当压力值超标时自动推送放松指导,运行一年后,该校主动寻求心理帮助的学生增加3倍,而教务处记录的厌学案例下降56%。

面对厌学这个教育顽疾,我们既要警惕简单化的道德评判,也要避免陷入技术主义的泥沼,教育的本质是点燃而非灌输,是唤醒而非塑造,当学校能提供差异化的成长路径,家庭能成为安全的情感港湾,社会能构建支持性的生态系统,每个孩子都能找到属于自己的学习韵律,这需要教育者保持科学理性和人文温度的双重自觉,在理解中等待,在支持中期待,静候每朵花找到绽放的时节。