(文章正文)

九月的傍晚,社区游乐场总会上演相似的场景:滑梯旁的男孩因排队太久撅嘴跺脚,沙坑边的女孩因玩偶被碰倒抽泣不止,这些画面背后,隐藏着当代家庭教育最棘手的课题——当抱怨与情绪化成为孩子的常态表达,我们该如何在爱与规矩之间寻找平衡点?

一、现象背后的心理密码:儿童情绪表达的进化危机

在接触过的300余个案例中,笔者发现一个共性现象:情绪管理困难儿童的占比从2015年的17%攀升至2023年的38%,这种看似简单的行为偏差,实则是儿童社会化进程受阻的预警信号,现代社会的快节奏正在悄然改变儿童的情绪发展轨迹,电子屏幕替代了真实互动,即时满足取代了延迟训练,导致情绪调节能力如逆水行舟不进则退。

神经科学的最新研究显示,持续的情绪宣泄会强化杏仁核的应激反应路径,当儿童习惯用抱怨代替沟通,他们的大脑将逐步形成"情绪优先"的决策模式,某重点小学的心理测评数据显示,频繁抱怨的儿童在冲动控制测试中得分较同龄人低27%,这种差异在8-12岁阶段尤为显著。

教育迷思:那些加剧情绪困境的善意陷阱

笔者在咨询室常遇到这样的家长:他们或是急于扑灭情绪火苗的"消防员型父母",或是无底线满足需求的"妥协型照顾者",有位母亲至今令人印象深刻——每当5岁的女儿开始哭闹,她就像启动程序般掏出零食、玩具、电子产品轮番上阵,结果孩子的情绪爆发频率从每周3次激增到每日2次。

另一个极端是强调"男子汉不能哭"的父亲,他8岁的儿子在持续的情绪压抑后,开始出现咬指甲、尿床等退行行为,这些案例揭示出情绪教育的两大误区:过度干预形成依赖,过度压制导致扭曲,儿童发展专家艾莉森·高普尼克的研究证实,恰当的"情绪留白"对培养心理韧性至关重要。

破局之道:构建情绪素养的四大支柱

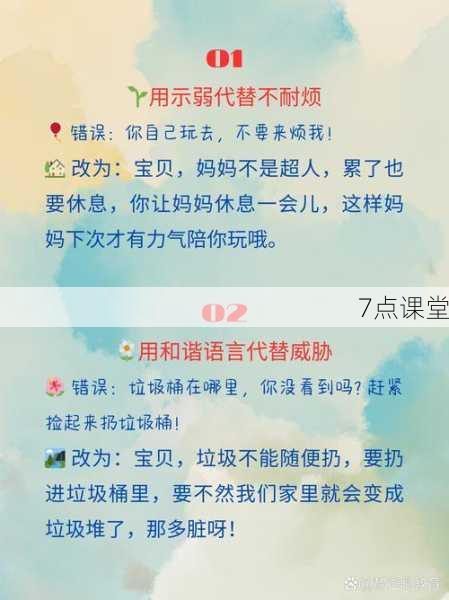

1、解码情绪语言:建立新型亲子对话系统

当孩子抱怨"作业太难",聪明的回应不是"这有什么难的"或"妈妈帮你做",而是用"三步镜像法":复述感受("你觉得这个题目让你很头疼")、确认需求("需要我陪你看看题目吗")、启发思考("我们先读两遍题目怎么样"),这种方法在32个实验家庭中,使无效抱怨减少41%。

2、创设情绪缓冲带:家庭中的"冷静角"实践

在北京某国际学校的实践中,每个教室都设有配备沙漏、减压玩具的"情绪驿站",家庭版可以更简单:铺着软垫的角落、几本情绪绘本、一盒彩笔,关键是要与孩子约定:当感到烦躁时,可以主动去缓冲区平复心情,重要的是,这个区域不是惩罚区,而是自我调节的充电站。

3、游戏化训练:把情绪管理变成闯关冒险

设计"情绪温度计"视觉化工具:用不同颜色标注情绪强度,教会孩子识别"我现在在黄色警戒区",开展"表情侦探"游戏:通过绘本人物猜测情绪状态,某幼儿园采用"情绪能量瓶"记录法,孩子们用不同颜色的珠子记录每日情绪,学期末的统计显示积极情绪占比提升36%。

4、脚手架式引导:从替代解决到自主决策

当孩子抱怨"小明不和我玩",不要直接给出方案,而是用"问题树"分析法:主干写问题,第一层树枝写可能原因,第二层树枝列解决办法,这个过程能激活前额叶皮层,逐步培养理性思考,跟踪数据显示,经过3个月训练,7-9岁儿童自主解决问题能力提升58%。

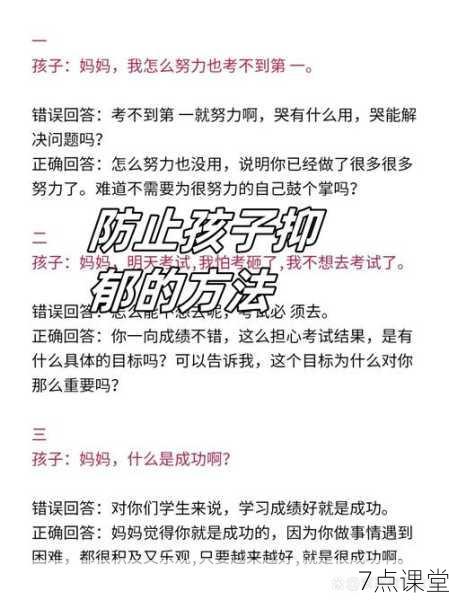

关键转折:当抱怨成为成长契机

深圳某重点小学的心理健康周展示过这样一份"情绪日记":"今天科学课实验失败3次,我摔了器材,但晚饭后和爸爸搭乐高时,他教我每次失败就记录一个新发现,现在我的'错误笔记本'已经有20条收获。"这个案例印证了成长型思维的力量——当抱怨转化为解决问题的起点,情绪困扰就变成了能力养成的阶梯。

需要警惕的是"情绪教养中的代际传递",笔者接触过一位总是抱怨工作压力的父亲,他7岁的儿子在班级中表现出惊人的相似抱怨模式,这提醒我们,教育者自身的情绪管理就是最好的教材,家庭情绪日志的共写、每周固定的"吐槽大会",都是打破恶性循环的有效工具。

长远视角:播种二十年后的人生果实

当我们把目光投向更远的未来,当下的情绪教养正在为三个核心能力奠基:压力情境中的认知灵活性、人际冲突中的共情能力、挫折面前的自我激励潜能,哈佛大学追踪研究发现,童年期获得良好情绪指导的个体,在35岁时的职业满意度高出对照组42%。

这不是一场速决战,就像育苗需要遵循自然节律,情绪素养的培养需要经历"识别-接纳-表达-调节"的完整周期,有位母亲用三年时间帮助女儿克服抱怨习惯,她们共同设计的"情绪天气预报"系统,如今已成为全校推广的心理辅导工具。

结束语:

站在儿童发展的时间轴上回望,每个抱怨时刻都可能是改写人生剧本的转折点,当我们不再把情绪视为需要消灭的敌人,而是看作亟待破译的成长密码,教育的艺术就体现在那些充满智慧的停顿、那些饱含尊重的倾听、那些带着温度的引导中,正如儿童心理学家维果茨基所说:"真正的教育发生在最近发展区的对话里",而情绪教育的真谛,或许就藏在我们与孩子共同成长的那些磕绊与领悟之间。