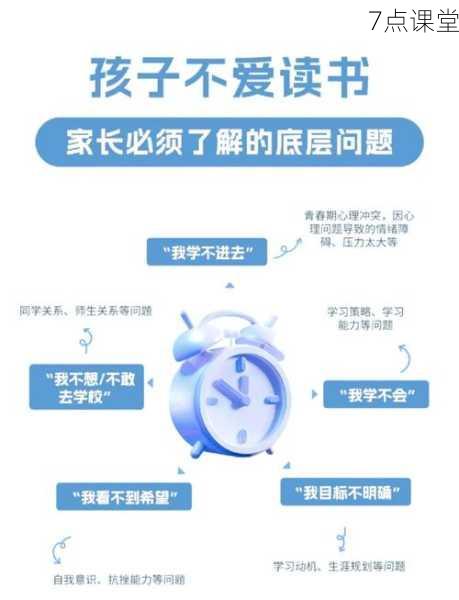

一、厌学现象背后的深层原因

11岁是儿童向青少年过渡的关键时期,这个阶段的孩子身高快速发育,大脑额叶皮层逐渐成熟,开始形成独立的思维判断能力,当家长发现孩子突然对学习失去兴趣时,首先要做的不是责备或强制,而是像侦探般细致观察,寻找问题背后的真实原因。

根据北京师范大学2022年发布的《中小学生心理健康调查报告》,10-12岁阶段出现厌学倾向的学生占比达到17.3%,其中家庭沟通问题(38%)、学业压力过大(29%)、同伴关系困扰(18%)构成三大主因,这个年龄段的孩子正处于心理断乳期,他们既渴望独立又需要情感支持,面对日益繁重的课业负担,很容易产生心理失衡。

临床心理案例中常见这样的场景:某重点小学五年级的小明原本成绩优异,突然开始频繁装病逃学,经过专业咨询发现,真正原因竟源于父母长期将他的成绩与亲戚孩子比较,导致其产生严重的自我否定,这个案例揭示出,表面的厌学行为往往是孩子内心发出的求救信号。

二、重建信任的家庭沟通策略

改善亲子沟通需要家长率先做出改变,建议每天设置20分钟"无评判对话时间",这个时段内家长只需专注倾听,用"然后呢?""你当时是什么感觉?"等开放式提问引导孩子表达,要特别注意避免在饭桌上谈论成绩,将进餐时间转化为轻松的情感交流时刻。

家长需要警惕的常见沟通误区包括:比较式激励("你看人家小美多自觉")、威胁式管教("考不好就别想玩手机")、以及情感绑架("我们这么辛苦都是为了你"),这些话语会加剧孩子的逆反心理,形成"越说越不想学"的恶性循环。

建议采用"3C沟通法则":Calm(保持平静)、Curiosity(保持好奇)、Connection(建立连接),当孩子抱怨作业太多时,不要说"这点作业算什么",而是问"哪些科目作业让你觉得吃力?需要我帮忙看看吗?"这种表达方式既接纳情绪,又提供实际支持。

三、学习动力的科学培养方案

兴趣是最好的老师,但持续的学习动力需要系统培养,可以采用"番茄工作法"改良版:25分钟专注学习+5分钟自由活动,使用沙漏等实体工具增加仪式感,将大目标分解为可视化的小任务,比如用乐高积木搭建"知识金字塔",每完成一个学习任务就添加一块积木。

游戏化激励机制要注意避免纯物质奖励,可以设计"成长能量卡"系统:按时完成作业获得"自律卡",帮助同学解题获得"助人卡",累计不同卡片可兑换周末露营、博物馆参观等体验式奖励,研究表明,这类精神奖励比现金激励更能培养内在驱动力。

合理使用电子设备需要智慧,与其全面禁止,不如签订"数字契约":每天完成学习任务后,可以自由支配1小时电子设备使用时间,安装Forest等专注类APP,让孩子亲眼看到专注时间如何"种"出虚拟森林,这种正向反馈能有效提升自我管理能力。

四、专业支持系统的有效运用

当孩子出现持续的情绪低落、睡眠障碍或拒绝交流时,就需要专业介入,优质心理咨询师的特征包括:拥有国家二级心理咨询师资质、擅长儿童发展心理学、采用游戏治疗等适合儿童的咨询方式,首次咨询建议家长陪同,但后续应鼓励孩子独立进行。

学校资源往往被低估,除了心理辅导老师,可以主动联系班主任建立"成长支持小组",联合各科教师调整作业难度,安排热心同学组成学习伙伴,某实验小学的成功案例显示,通过教师微调作业形式(如用视频日记代替书面作文),使一个厌学孩子的作业完成率从30%提升至85%。

医疗介入需要谨慎判断,如果孩子伴随持续的身体不适(头痛、腹痛)、情绪极端波动或自伤倾向,应及时到三甲医院儿童心理科就诊,注意区分正常的青春期情绪波动与抑郁症等心理疾病,专业医生会通过心理量表评估、脑电图检查等手段进行准确诊断。

五、创造滋养型成长环境

家庭物理空间的改造往往能带来意外收获,建议设置"阳光学习角":靠窗位置放置可调节高度的学习桌,搭配绿植和柔光台灯,墙面安装磁性白板,让孩子自主规划每日任务,研究表明,自然光照充足的学习环境能使注意力集中度提升40%。

社会支持网络的建设同样重要,定期组织"家庭学术沙龙",邀请孩子的朋友来家开展科学小实验、历史角色扮演等活动,寒暑假参加户外研学营,让孩子在敦煌壁画临摹、海南红树林考察等实践活动中,切身感受知识的应用价值。

长期教育规划需要战略眼光,与其纠结某次考试成绩,不如带孩子参加职业体验活动,在科技馆当讲解员、在宠物医院做志愿者,这些经历能帮助孩子将当前学习与未来生活建立连接,教育是农业而不是工业,需要根据每个孩子的独特性格因材施教。

等待花开需要智慧

面对孩子的厌学问题,家长要像经验丰富的园丁:既不能拔苗助长,也不能放任自流,每个孩子都有自己的成长节奏,重要的是营造充满安全感和探索欲的环境,当我们放下焦虑,用同理心去理解孩子的困境,用创造力寻找解决方案,终将见证他们重新燃起对知识的好奇与热爱,教育不是一场短跑竞赛,而是一段共同成长的珍贵旅程。