在婴幼儿早期发展领域,关于0-1岁儿童是否适合团队合作式教育,以及其与传统个体化照护方式的对比,一直是家长和教育工作者关注的焦点。传统方法通常强调一对一的看护模式,注重个体生理需求的及时满足与安全感的建立;而团队合作方式则尝试在监护下引导婴儿进行初步的互动与集体环境适应。究竟哪一种方式对0-1岁儿童的发展更有效?我们需要从发育特点、心理需求及实际效果等多个维度展开分析。

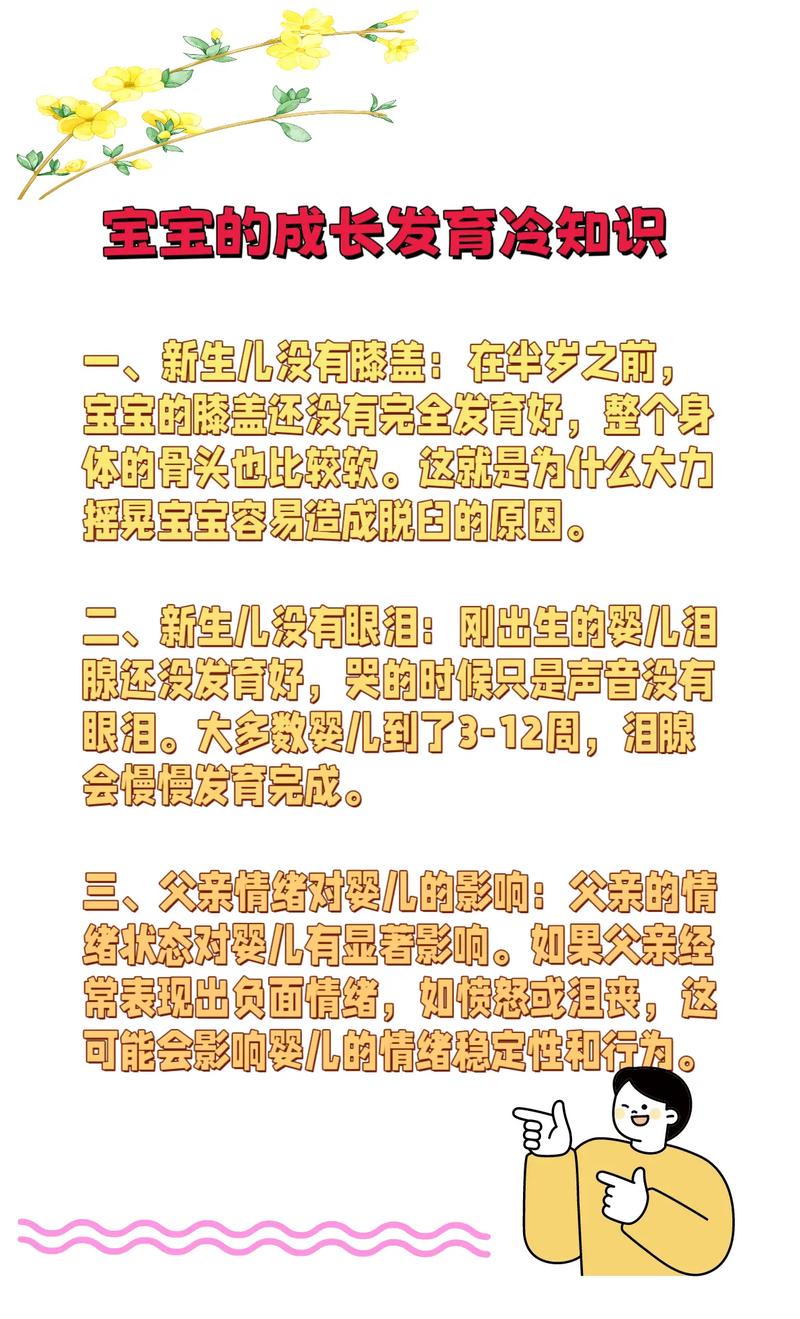

从婴幼儿的生理与认知发展阶段来看,0-1岁是儿童大脑神经突触迅速形成的时期,也是建立基本信任和安全感的关键阶段。传统方法通常由父母或主要照料者实施高度个体化的照顾,比如按需哺乳、及时安抚、单独游戏和睡眠安排等。这种方式有助于婴儿形成稳定的依恋关系,而依恋理论(Attachment Theory)普遍认为,良好的依恋是后续社会性发展的基础。相比之下,团队合作方法——例如在托幼机构或亲子小组中,让婴儿在成人引导下进行共同游戏或并行活动——可能会带来一定的社交刺激,但也可能因环境过度复杂或回应不及时,影响婴儿的情绪安全感。

团队合作方式并非没有优势。在一些实践中发现,适度的团体环境能够通过模仿、观察和声音互动等方式,促进婴儿的语言感知和初步社交意识的萌发。例如,在音乐律动或绘本共读等集体活动中,婴儿虽然尚未具备真正意义上的“合作能力”,但能够通过周围同伴的反应获得多感官输入,从而丰富认知体验。重要的是,这种活动必须在专业人员的组织下进行,并严格控制时长与参与人数,以避免过度刺激。

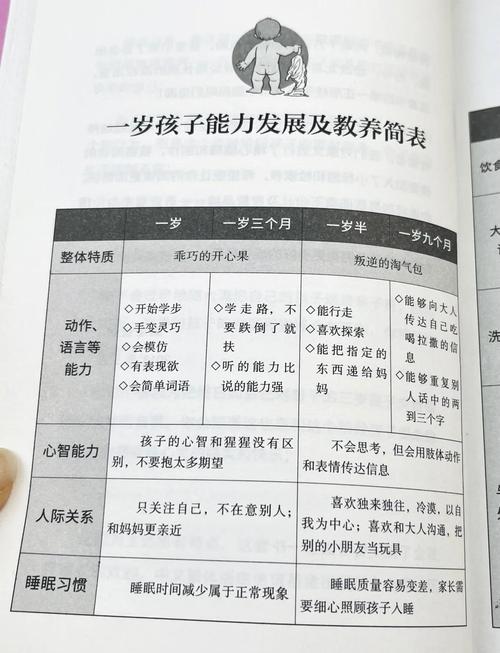

进一步来说,两种方法并不完全互斥,而应看作互补关系。传统个体化照护在0-6个月阶段尤为关键,因为婴儿尚未具备足够的身体协调性与环境适应力,更需要一对一的回应性照护。而6个月至1岁期间,随着婴儿感知能力和运动能力的发展,可以逐步引入低强度的团队活动,例如小组抚触或集体感官游戏,但频次与强度需谨慎控制。值得注意的是,任何团队式活动都应当以不破坏婴儿的作息规律与情绪稳定性为前提。

从实际效果来看,研究显示,传统方法在建立安全感、稳定情绪及促进早期生理发展方面表现更为可靠。而团队合作方法若实施得当,则可能为婴儿提供更丰富的环境刺激,有助于拓展其感知范围和适应能力。不过需要注意的是,过早或过度的团体介入可能导致压力反应,反而影响婴儿的健康情绪发展。因此,在现实中往往需要根据婴儿的个体差异——如气质类型、家庭环境与发展进度——进行灵活调整。

对于0-1岁婴儿,传统个体化照护在奠定身心基础方面仍占据主导地位,其有效性在理论和实践中均得到广泛验证。团队合作方法可以作为辅助手段,在特定发展阶段谨慎引入,以提供多元刺激与社会环境的初步接触。最终,无论采用何种方式,核心都应回归到婴儿的实际需求:即安全感、回应性互动与发展适宜性。理想的做法是在个体化照顾的基础上,逐步、适度地融入团体元素,从而在保障儿童情绪健康的前提下,促进其早期社会认知的良性发展。