在探讨0-1岁儿童团队合作的未来发展时,我们首先需要明确一个核心观点:团队合作并非仅限于成人或有意识的社会行为,而是人类社交本能的一种早期萌芽。尽管婴儿在生命的第一年尚未具备成熟的协作能力,但其行为模式、互动反应及情感发展已为未来的团队合作能力奠定了重要基础。从神经发育、社会认知及教育实践的角度来看,这一阶段的发展对未来团队合作的塑造具有深远影响。

从神经科学的角度分析,0-1岁是大脑突触形成和神经网络发展的关键期。婴儿通过感官输入、运动反馈以及与他人的互动,逐渐构建起对社会环境的初步认知。例如,当父母或照顾者与婴儿进行面部表情模仿、声音回应或共同注意(joint attention)时,婴儿的镜像神经元系统被激活,这为其日后理解他人意图、情感共鸣以及协作行为提供了神经基础。研究表明,早期高质量的互动能够促进婴儿前额叶皮层的发展,这一区域与执行功能、自我调节及社会决策密切相关,而这些能力正是团队合作中不可或缺的元素。

在社会认知层面,婴儿通过非语言交流和情感联结初步体验到“共同目标”的概念。例如,在简单的游戏中,如成人引导婴儿共同完成一个动作(如滚动球或堆叠积木),婴儿开始感知到自身行为与他人行为的关联性。这种体验虽处于萌芽状态,却为未来复杂的团队协作埋下了种子。婴儿对照顾者的依恋关系也影响了其社会信任感的建立。安全的依恋模式能让婴儿更愿意探索外部环境并与他人互动,从而为团队合作中的信任与依赖关系提供早期模板。

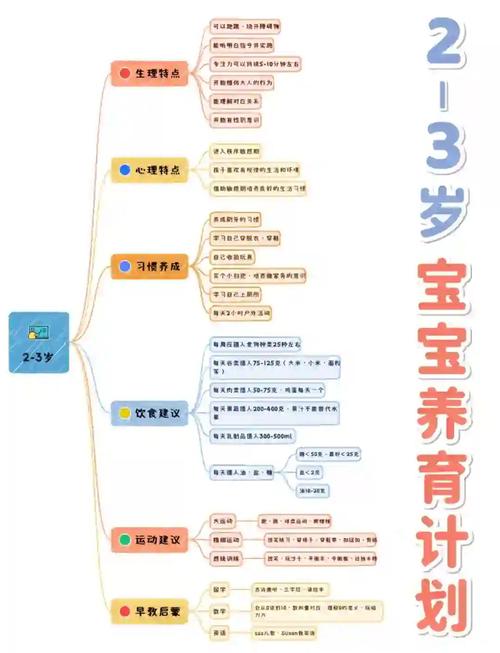

教育与实践领域的创新也为0-1岁儿童团队合作的未来发展提供了新的可能性。近年来,早期教育领域逐渐重视群体互动环境的创设,例如通过亲子课程、婴儿小组活动等形式,鼓励婴儿在安全的环境中观察、模仿并尝试与其他婴儿或成人进行简单协作。尽管婴儿间的直接合作尚不成熟,但这些活动能促进其社会参照(social referencing)能力的发展,即通过观察他人的反应来调整自身行为。未来,随着早期教育理论的深化和技术介入(如适龄的互动玩具或数字化工具),婴儿的团队合作萌芽有望得到更系统化的培养。

我们也需警惕过度强调团队合作可能带来的风险。0-1岁阶段的发展应以个体情感安全和生理需求满足为核心,过早或过强的外部干预可能破坏婴儿的自主性发展。因此,未来的发展方向应注重平衡——在尊重婴儿个体差异的前提下,通过自然、愉悦的互动场景逐步引导其社会性发展。家庭、教育机构及社会应形成合力,为婴儿提供丰富但不过度结构化的社交环境。

0-1岁儿童团队合作的未来发展是一个多维度、跨领域的议题。它既根植于神经生物学的先天基础,又深受后天环境与社会实践的影响。未来的研究与实践需进一步探索如何通过科学的早期干预最大化婴儿的社会潜能,同时避免拔苗助长。唯有如此,才能为下一代的团队合作能力培育出健康而坚实的根基。