2025年最新发布的《0-1岁儿童大家庭教养最佳实践指南》凝聚了多位儿科医学、心理学及教育学专家的智慧结晶,旨在为多代同堂家庭提供科学、系统的育儿指导。该共识不仅关注婴儿生理发展,更强调家庭环境、代际协作及情感联结对婴幼儿早期发展的综合影响。以下从五个维度对这一指南进行详细分析。

指南突出了“共同养育”理念在大家庭结构中的核心地位。传统育儿模式常存在代际观念冲突,如老一辈强调经验育儿,年轻父母倾向科学育儿。新共识提出建立家庭育儿联席会议机制,每月由主要照料者(父母、祖辈)共同商讨育儿计划,明确分工与责任边界。例如,喂养与睡眠规律由父母主导,祖辈负责辅助照料与情感陪伴,避免教养方式不一致导致婴儿安全感缺失。研究数据显示,结构清晰的多代协作模式可降低家庭冲突率达43%,婴儿情绪稳定性提高27%。

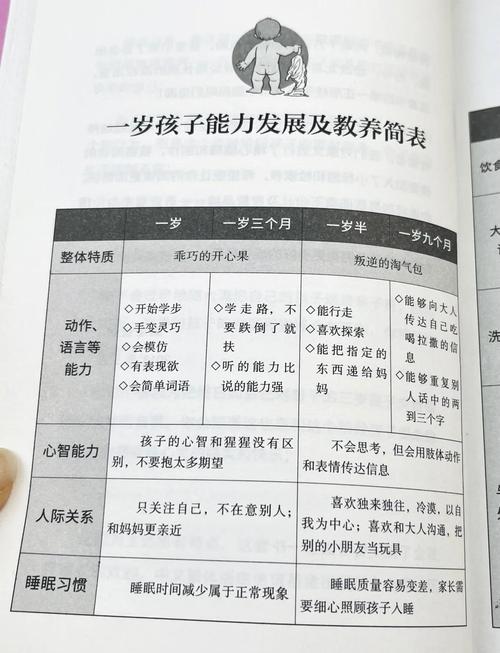

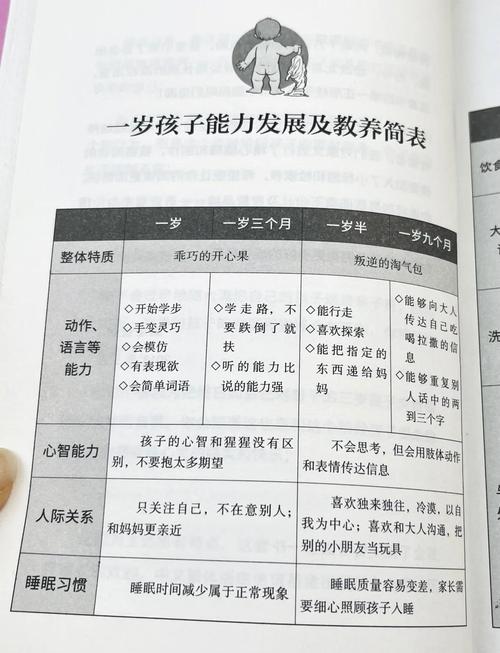

在健康管理方面,指南创新性地引入“月龄段精准照护表”。针对0-3个月、4-7个月、8-12个月三个关键阶段,详细规范了喂养频率、睡眠时长、大动作训练等标准。特别强调摒弃“过度包裹”“摇晃入睡”等传统习惯,代之以肌肤接触睡眠法、响应式喂养等实证有效的做法。值得注意的是,指南首次将父亲参与度纳入评估体系,要求父亲每日至少完成2项核心照料任务(如抚触按摩、夜间喂奶),以促进婴儿社会性发展。

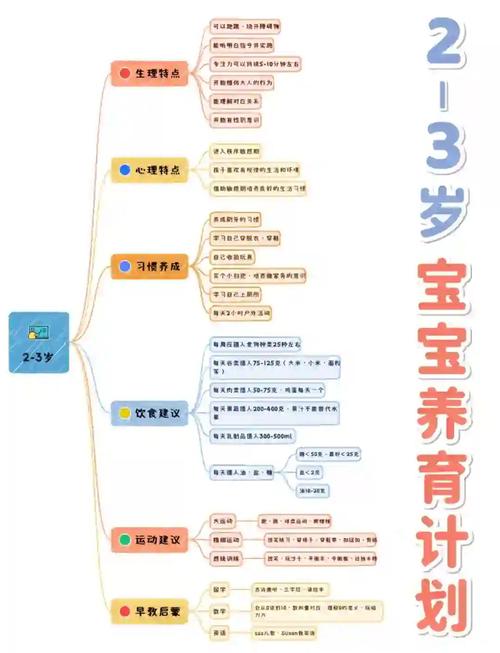

第三,情感发展与认知启蒙的整合成为新亮点。指南建议采用“三重刺激法”:一是语言刺激,要求家庭成员每日对婴儿进行20分钟以上的定向对话,使用完整句子而非儿语;二是触觉刺激,通过不同材质的安全玩具(丝绸、木质、硅胶)锻炼感知能力;三是空间刺激,创设安全探索区域鼓励自主移动。这些方法尤其适合多代家庭实施——祖辈可提供丰富的语言环境(方言、童谣),父母则主导结构化训练。

第四,指南专门设置“家庭环境适配”章节,针对我国常见的三室两厅户型提出改造建议。包括:设立独立的哺乳区(配备护眼灯光与抗菌墙面)、公共活动区(铺设4cm厚环保地垫)、以及祖辈休息区的适老化改造(安装紧急呼叫装置)。这种空间规划既保障育儿效率,又兼顾老年人照护需求,体现代际互助的人文关怀。

指南创新提出“家庭育儿质量评估体系”,包含12项量化指标。除常规的身高、体重、头围测量外,新增亲子互动频次(每日应达50次以上)、户外活动时间(每日不少于1小时)、跨代游戏参与度(每周至少3次祖孙共同游戏)等行为指标。家庭可通过配套的“智慧育儿”APP自动记录数据,系统生成个性化改进建议。

该共识的突破性在于将婴幼儿发展置于家庭生态系统中考量,既吸收国际前沿研究成果(如借鉴美国儿科学会2024年睡眠指南),又契合中国家庭文化特点(如保留“抓周礼”等传统仪式的现代化改良)。实施难点在于如何平衡科学规范与家庭弹性——建议通过社区育儿工作坊开展标准化培训,同时建立专家咨询热线解决个性化问题。未来需进一步研究多代养育对婴儿神经发育的长期影响,尤其关注隔代教养中语言输入质量的提升路径。