近年来,关于0-1岁儿童的家庭教养方式,涌现出许多令人耳目一新的理念与实践方法。这些新观念不仅挑战了传统的育儿模式,更在一定程度上重塑了家庭教育的核心逻辑。从喂养方式到亲子互动,从环境创设到心理发展支持,现代家庭教养正朝着更加科学、人性化的方向迈进。

传统的育儿方式往往强调规律作息与严格的时间管理,比如定时喂养、独立入睡等。新的研究发现,0-1岁婴儿的需求表达具有高度的个体差异性,过于刻板的日程安排反而可能抑制其自然发展。取而代之的是“按需育儿”理念,即根据孩子的生理信号与情绪状态灵活调整护理节奏。这种方式不仅有助于建立稳固的亲子信任关系,还能更好地支持婴儿的早期神经系统发育。

与此同时,大家庭环境中的多代互动也被重新评估。过去,祖辈的育儿经验常被视为“过时”或“不科学”,但新理念倡导代际协作的价值。祖父母的生活智慧与情感支持能够为婴儿提供更丰富的刺激来源,而父母则可以在科学育儿方法的指导下,与长辈共同构建一个平衡的教养生态。这种协作模式既尊重传统,又融入现代科学认知,使得家庭教育更加立体与包容。

在早期认知与情感发展方面,新理念强调“高质量陪伴”而非“数量堆积”。许多家长误以为只要长时间与孩子共处即为足够,但实际上,有效的互动需具备响应性、专注性与情感共鸣。例如,通过细致的观察及时回应婴儿的咿呀学语,或是通过共读绘本、抚触游戏等方式增强其安全感与探索欲望。这种互动不仅促进语言与社交能力的萌芽,也为孩子未来的情商发展奠定基础。

环境设计成为新理念中不可忽视的一环。现代家庭越来越注重为婴儿创设“发展适宜性环境”,即空间布局、玩具选择与日常物品的陈设均需符合其月龄特点与发展需求。例如,提供可安全探索的低矮家具、开放式玩具以及自然材质的用品,能够鼓励婴儿主动感知世界,并在自由活动中锻炼运动协调能力。这一理念将婴幼儿视为环境的积极参与者,而非被动接受者。

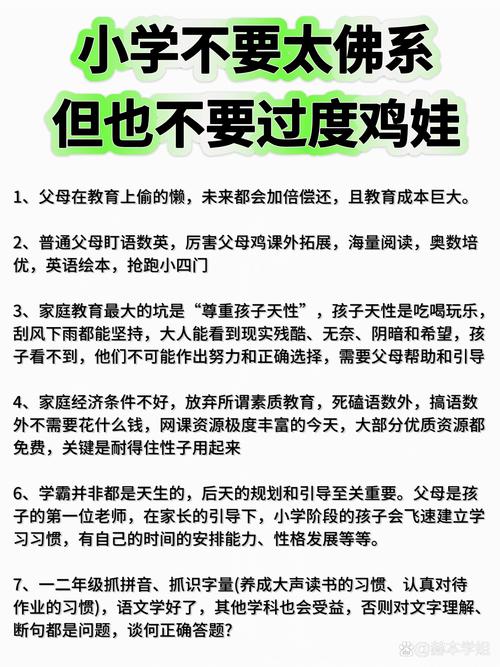

另一个颠覆性的转变在于对“早期教育”的重新定义。过去,许多家庭急于通过闪卡、识字APP等方式提前进行智力开发,但新理念指出,0-1岁阶段的核心任务应是建立安全感、培养基础感知与运动能力。过度的认知训练反而可能压缩孩子自主探索的时间,甚至引发焦虑反应。取而代之的是通过自然生活场景——如家务参与、户外活动等——让孩子在真实体验中学习,这更符合其大脑发展的自然规律。

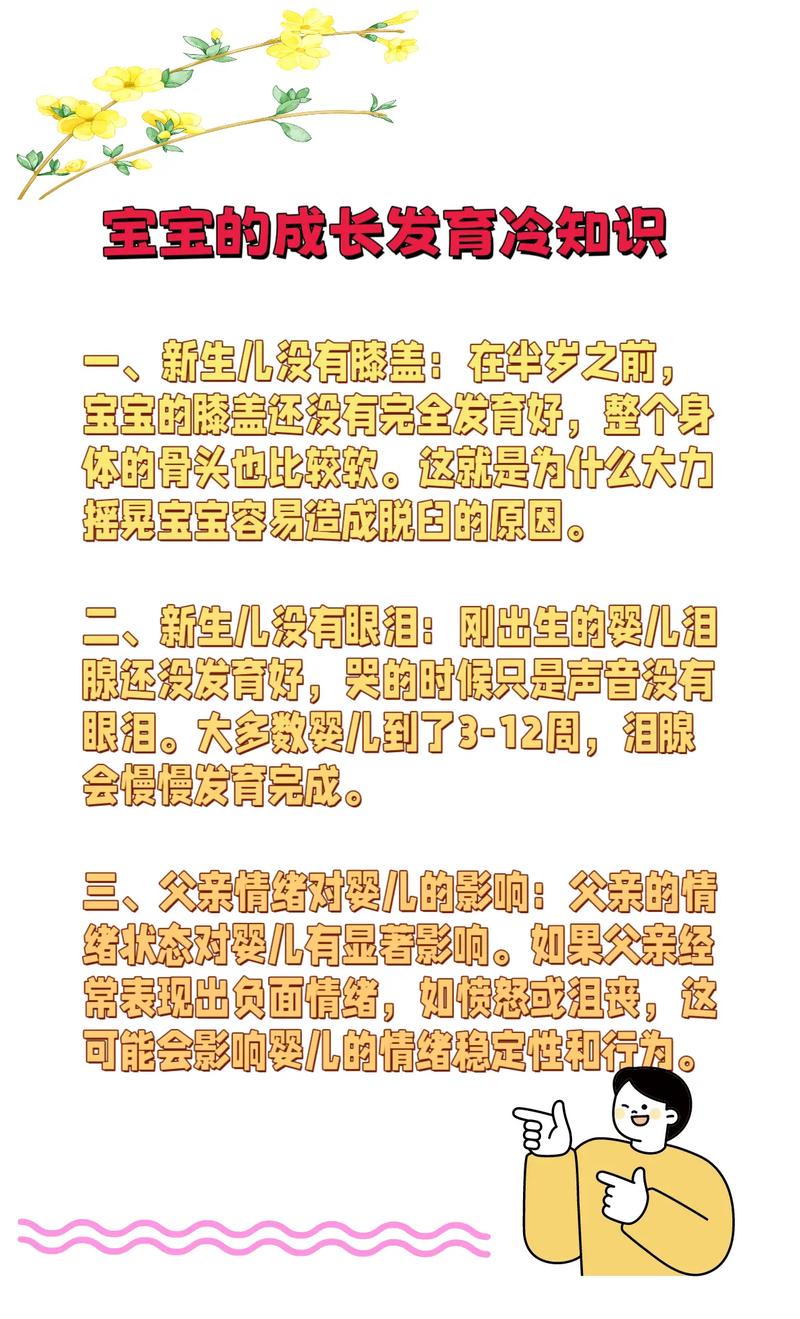

值得注意的是,父亲在育儿中的角色也被赋予了新的意义。传统观念中,父亲往往扮演“经济支持者”或“纪律执行者”的角色,而新理念鼓励父亲从婴儿期开始就深度参与日常护理与情感互动。研究表明,父亲与婴儿的互动方式通常更具动态性与冒险性,这有助于孩子勇气与解决问题能力的培养。家庭的教养责任从而由母亲一人承担逐渐转向父母共同协作的模式。

当然,新理念的实践也面临挑战。信息过载可能让家长陷入选择焦虑,而不同代际之间的观念差异仍需耐心调和。更重要的是,每个家庭需要根据自身文化背景、经济条件与婴儿的独特性格灵活调整方法,而非盲目套用理论。科学的育儿观念本质上是工具而非教条,其目的是帮助家长更好地理解与支持孩子的成长。

0-1岁儿童家庭教养的革新理念反映了一种更加 holistic(整体)的视角——将婴儿视为拥有自身发展节奏的独立个体,将家庭视为一个合作的生态系统。这种转变不仅要求家长更新知识储备,更需在情感与行动上真正投入。唯有如此,我们才能跟上这个时代,为下一代提供真正契合其发展需求的成长环境。