在婴幼儿早期发展过程中,同伴关系的培养虽然看似为时尚早,但实际上从出生后的第一年便已悄然开始。家庭作为孩子社会化的第一课堂,其环境营造与家长引导方式对宝宝未来的人际交往能力具有深远影响。以下从多个角度探讨0-1岁阶段同伴关系培养的家庭实践方法。

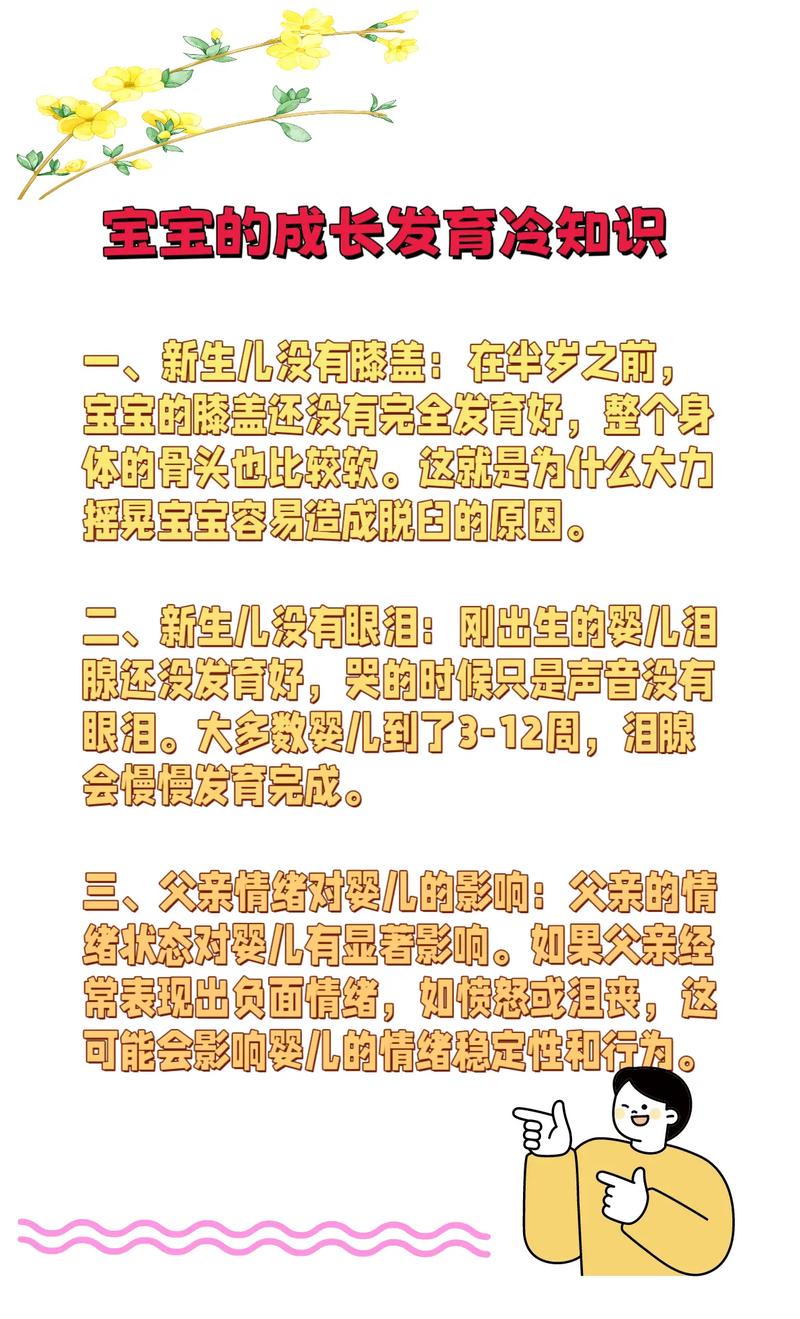

家庭应重视早期亲子互动中的“社交模拟”。尽管一岁前的宝宝尚未具备真正的同伴互动能力,但通过与父母及其他家庭成员的日常接触,他们开始感知人与人之间的情感联系和反应模式。例如,在哺乳、抚触或游戏过程中,家长可以通过表情模仿、声音回应和肢体接触,帮助宝宝建立初步的“对话”节奏感。这种双向互动模式实则为日后与同伴的交往打下基础。

创造适宜的“类同伴”环境尤为关键。家长可以借助适龄的玩具、绘本甚至安全的镜子,引导宝宝观察“他人”的存在。例如,让宝宝在镜子中看到自己的影像,再逐渐引入其他婴儿的图片或视频,辅以父母的语言描述:“你看,这个小朋友也在笑呢”。这种方式能够在宝宝尚未进入集体环境前,初步培养其对“同龄人”的认知与兴趣。

合理安排家庭社交活动是潜移默化的培养途径。邀请亲友携带同龄宝宝到家中做客,或在天气适宜时带宝宝参与社区亲子活动,能让孩子在安全的环境中接触其他婴儿。尽管此阶段的互动多表现为平行游戏(各玩各的),但宝宝会通过观察、聆听甚至无意识的动作模仿,逐渐适应“共享空间”的社交氛围。家长需注意保持环境的轻松愉快,避免强迫性互动,以免造成宝宝的紧张情绪。

语言环境的塑造也不容忽视。父母应多使用清晰、温和且带有社交指向性的语言与宝宝交流,比如“我们来拍拍手”“给宝宝递玩具”等。这些语句虽简单,却包含了发起、响应、协作等社交元素。同时,可以通过儿歌、手势游戏等方式,让宝宝在节奏和重复中感受互动的乐趣,逐步理解轮流、等待等基本社交规则。

情绪管理能力的早期培养是同伴关系的重要基石。一岁前的宝宝虽无法用语言表达情绪,但他们会通过哭闹、笑声等行为传递需求。家长应及时回应并帮助宝宝识别情绪,例如用语言描述“宝宝是不是饿了?”“我们看到小狗很开心呀”。这种情绪标注与共情回应,能让宝宝逐渐感知自身与他人的情绪状态,为日后理解同伴情绪奠定基础。

值得注意的是,家庭氛围的稳定性与安全感直接影响宝宝的社交信心。规律的生活作息、一致的照顾者以及和谐的家庭关系,能够帮助宝宝建立对世界的基本信任感。当一个孩子内心充满安全感时,他更愿意向外探索,包括与同龄人建立联系。因此,家长应避免频繁更换看护人或过度刺激的环境,以免宝宝产生焦虑或退缩行为。

家长需保持合理的期望与耐心。一岁前宝宝的“社交表现”可能仅为对视、短暂的共同注意或无意识的动作同步,这些细微行为恰恰是同伴关系的萌芽。不必急于让宝宝表现出明确的互动行为,更应关注其在社交场景中的舒适度与参与感。每个孩子的发展节奏不同,尊重个体差异才能实现真正有益的引导。

0-1岁宝宝同伴关系的培养并非要求孩子掌握复杂的社交技能,而是通过家庭环境的营造、亲子互动的优化以及社交机会的创设,帮助他们在安全感中初步感知“他人”的存在,并积累积极的社交体验。这一阶段的隐性培养,如同播种于沃土,待孩子步入集体环境后,将自然而然地焕发出蓬勃的社交生命力。