在婴幼儿早期成长阶段,同伴关系的培养是一个容易被忽视却极为重要的家庭教育环节。0-1岁的孩子虽然看似不具备明确的社交意识,但家庭环境、养育方式以及亲子互动模式已经悄然为其未来的人际交往能力奠定基础。本文将从家庭教育的角度,探讨如何在这一关键时期帮助孩子初步建立同伴关系的意识与能力。

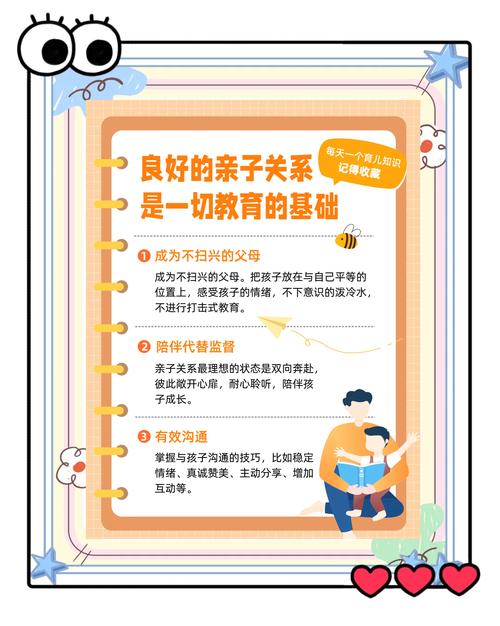

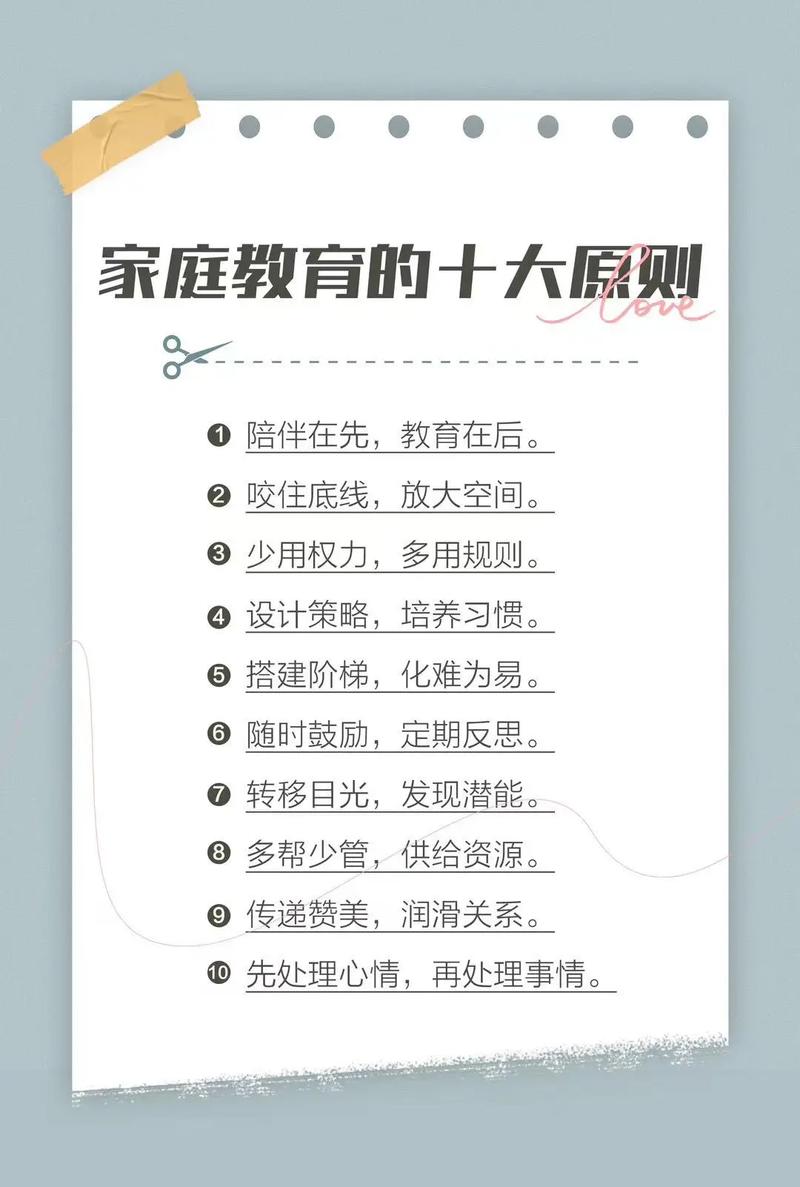

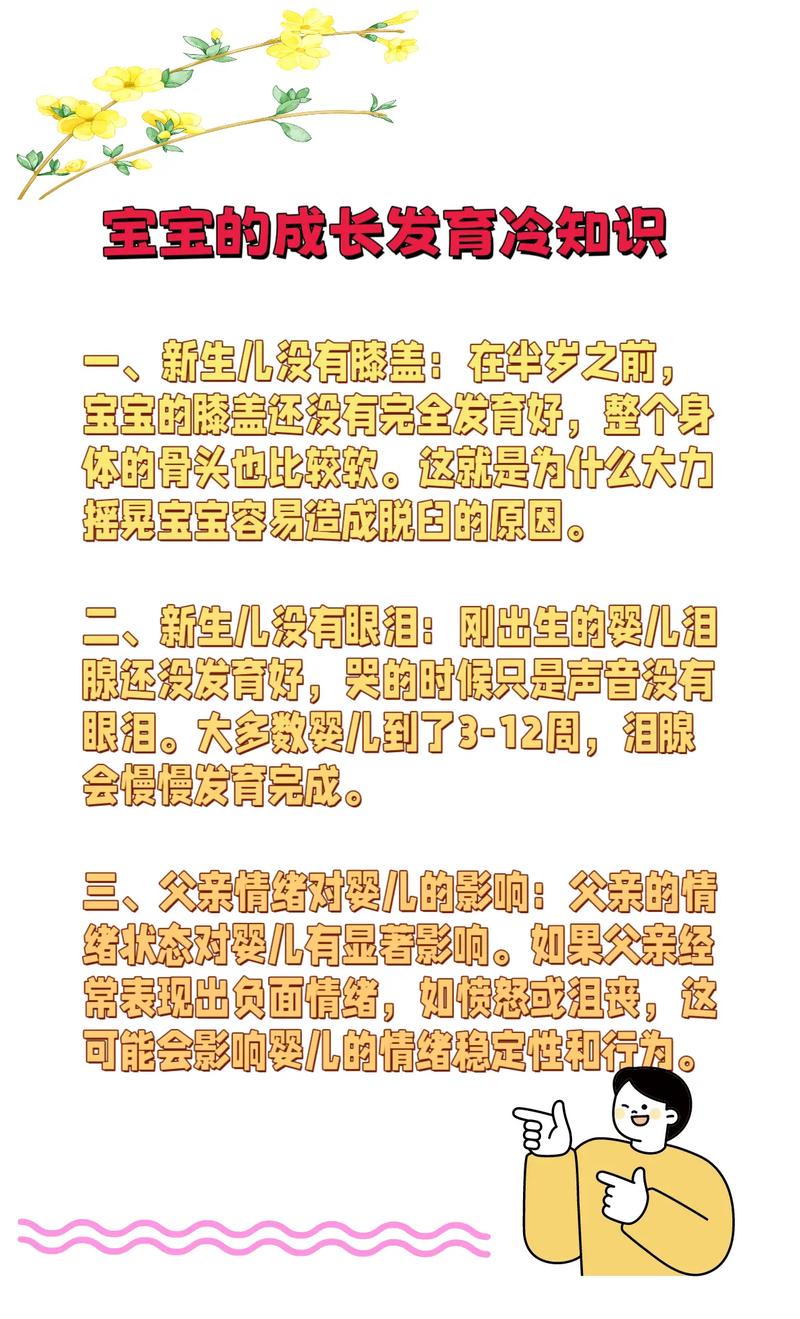

家庭氛围是儿童早期社交发展的土壤。一个充满爱与安全感的环境能够让孩子形成对世界的基本信任感,这种信任感会延伸到与他人的互动中。父母应当注重营造和谐、温暖的家庭氛围,避免在孩子面前发生激烈争吵或表现出焦虑情绪。婴幼儿虽然语言能力尚未发展完全,但对情绪氛围极为敏感。稳定的情绪环境有助于孩子形成安全型依恋,为其日后与同伴建立健康关系提供心理基础。

亲子互动是培养社交能力的初级课堂。从孩子出生开始,父母可以通过face-to-face的互动,如眼神交流、表情模仿、声音回应等方式,让孩子初步感知“双向沟通”的模式。例如,当婴儿发出咿呀声时,家长及时给予回应;当孩子试图伸手触摸时,父母可以轻轻握住ta的小手并微笑鼓励。这些细微的互动不仅促进亲子情感连接,也在无形中教会孩子“发起-回应”的社交基础逻辑。随着孩子月龄增长,可以逐步引入简单的互动游戏,如“躲猫猫”或共同摆弄玩具,进一步培养其轮流、等待和共享的意识。

第三,创造合适的同伴接触机会尤为关键。尽管0-1岁的孩子尚未具备成熟的同伴玩耍能力,但适度的社交暴露十分必要。家长可以有意识地安排孩子与年龄相仿的婴幼儿进行短暂、安全的共处,例如在监护下一起在地垫上自由探索。即使这个阶段的孩子多表现为“平行游戏”(各玩各的),但这种共处环境能让他们初步感知同伴的存在,熟悉同龄人的声音、动作和气息,为后续真正的互动做准备。需要注意的是,接触频率和时间应循序渐进,避免过度刺激孩子。

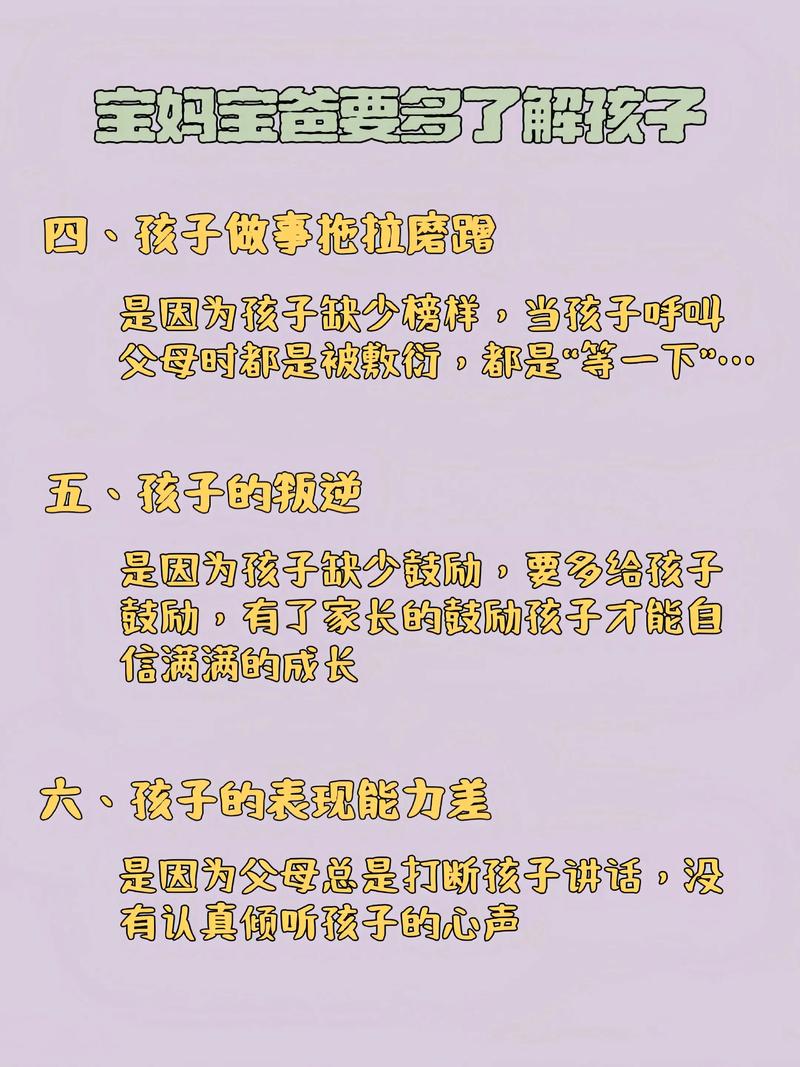

家长的引导方式直接影响孩子对同伴的认知。当孩子与其他婴幼儿接触时,父母可以用简单、正向的语言描述场景,如“你看,小朋友在对你笑呢”。若出现轻微的“冲突”(如争抢玩具),家长不应急于干预或批评,而应以平和的态度示范如何交换、轮流,或者用其他物品转移注意力。重要的是让孩子感受到,与同伴相处是一件自然、愉快的事情,即便有小摩擦也可以友好解决。

同时,日常养育细节中也隐藏着社交教育的契机。例如,在喂养、穿衣、洗澡等日常环节中,父母可以通过语言和动作与孩子保持“对话”,这不仅促进语言发展,也在传递一种尊重和回应式的沟通模式。规律的生活节奏同样重要,稳定的作息能帮助孩子建立预期感和秩序感,这种内在的秩序感未来会转化为与人交往中的界限感和规则意识。

家长自身的社交表现是最好的示范。孩子会潜移默化地学习父母如何与家人、朋友甚至陌生人打交道。因此,父母应当注意自己在孩子面前的言行,尽量表现出友善、耐心、包容的社交态度。当孩子观察到父母愉快地与他人交谈、合作或分享时,这些行为模式会逐渐内化为其自身的社交模板。

需要强调的是,每个孩子都有独特的气质和发展节奏,家长应避免过度焦虑或比较。有些孩子可能更倾向于观察而非主动参与,这并不代表社交能力不足。尊重孩子的个性,提供适当而非强制的社交机会,才是培养同伴关系的核心。

0-1岁儿童同伴关系的培养是一个融入日常、自然渐进的过程。它不需要刻意设计的课程或训练,而是依赖于温暖稳定的家庭环境、富有回应的亲子互动、适度的社交暴露以及家长智慧的引导。这一切的初衷,是帮助孩子在感受到被爱和安全的基础上,慢慢张开触角,学会与世界和他人建立温暖而健康的连接。