在婴幼儿早期发展阶段,0-1岁是身体与认知能力形成的关键时期。这一阶段的发展迟缓若未能及时识别与干预,可能对儿童未来的学习能力、社交适应以及整体生活质量产生深远影响。因此,科学的早期识别与系统的干预策略显得尤为重要。

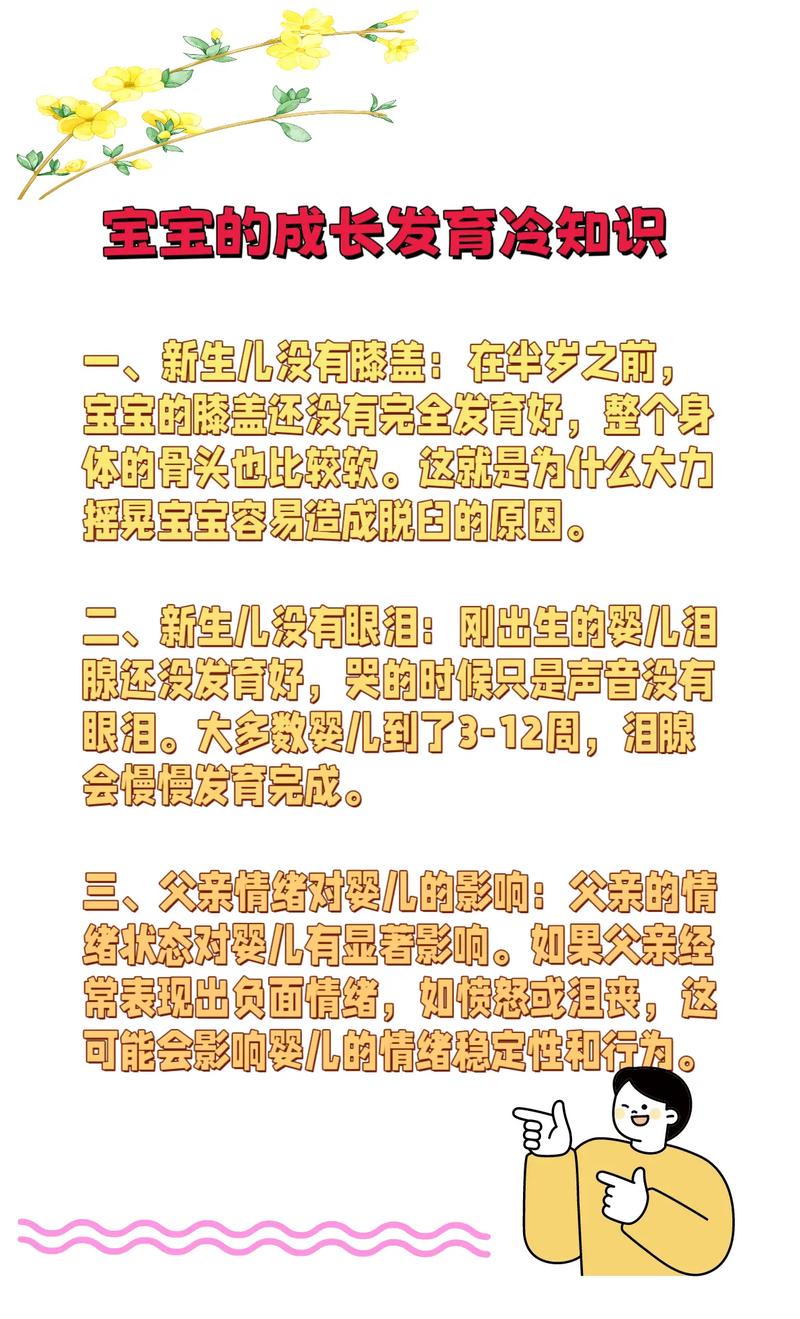

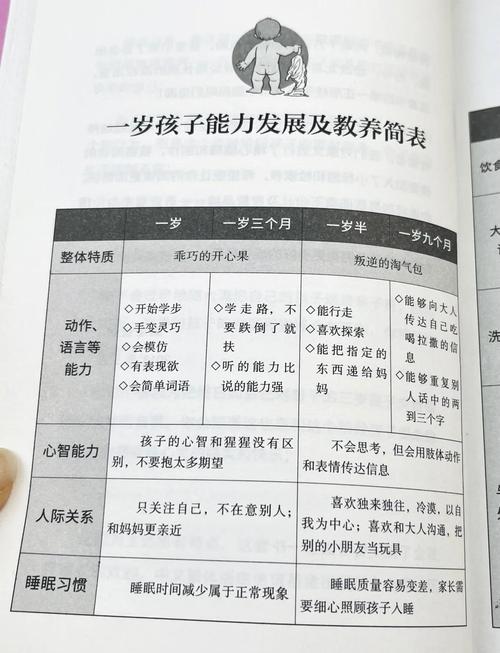

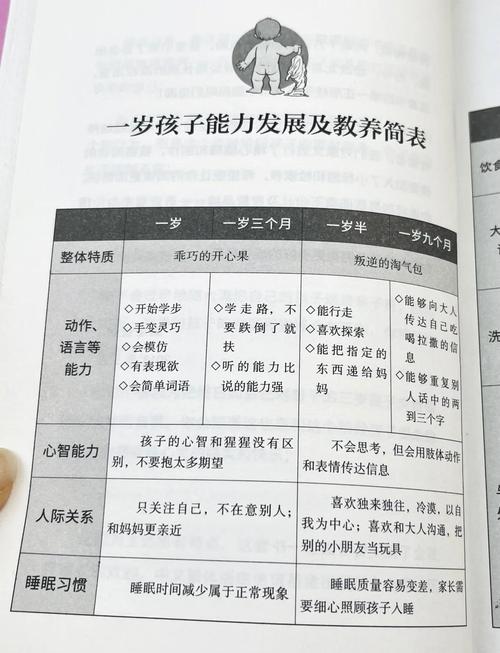

关于发展迟缓的早期识别,需结合婴幼儿的生理与行为里程碑进行观察。通常,0-3个月的婴儿应具备一定的视觉追踪能力,能对声音做出反应,并逐渐开始抬头。4-6个月时,大多数婴儿可完成翻身动作,发出咿呀声,并对熟悉的人表现出微笑等社交反馈。7-9个月时,通常可独立坐稳、尝试爬行,并具备一定的抓握能力。10-12个月时,幼儿多数可扶物站立、尝试迈步,并开始使用简单音节如“妈妈”“爸爸”进行交流。如果儿童在相应月龄未能达成上述典型发展指标,则需引起重视。

导致发展迟缓的因素多样,可能涉及遗传、围产期健康、营养摄入、家庭环境等多个方面。例如,早产、低出生体重、出生时缺氧等情况可能增加发展风险。抚养人与婴幼儿的互动频率与质量也会显著影响其语言、认知及情绪发展。缺乏足够的语言刺激或肢体活动机会可能导致发育进程滞后。

在具体识别方法上,建议采用结合家长观察与专业筛查的双轨模式。家长或主要抚养人可通过记录婴幼儿的日常行为表现,如进食、睡眠、运动、发声等,并与标准发展量表进行初步比对。同时,社区卫生服务中心或儿科机构可借助专业的发育筛查工具,如“年龄与发育进程问卷”(ASQ)或“丹佛发育筛查测验”(DDST),进行系统性评估。一旦发现异常,应进一步通过多学科团队(如儿科医生、康复师、心理学家)进行综合诊断。

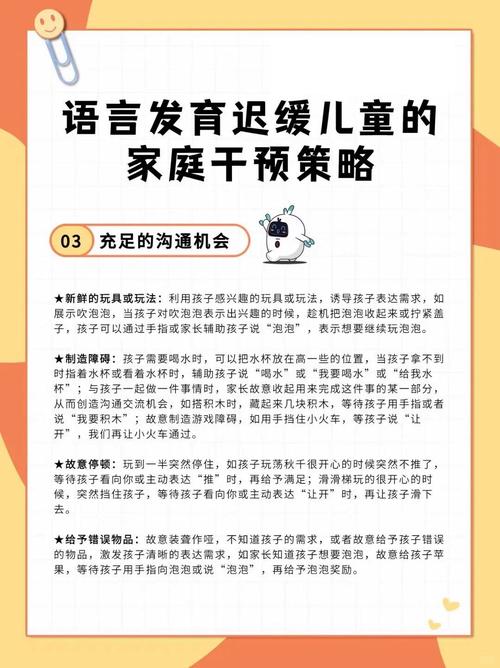

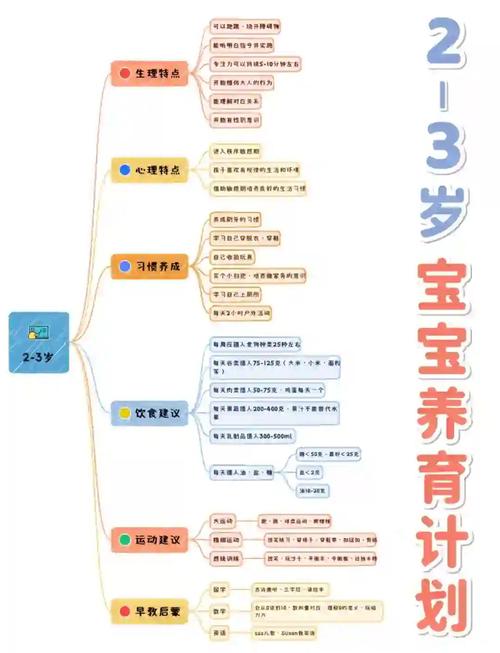

针对识别出的发展迟缓,及时采取干预策略至关重要。干预原则应以个体化、家庭为中心,并注重多维度发展。运动能力滞后者可借助物理治疗,如通过俯卧位训练加强颈部和背部肌肉力量;语言发展迟缓者可增加日常对话、朗读和游戏互动,以丰富语言输入;认知与社会性发展不足则可通过结构化游戏、表情模仿等方式进行引导。

家庭在干预过程中扮演核心角色。父母需接受相关培训,学习如何在日常生活中融入发展促进活动,例如利用换尿布的时间进行肢体活动练习,或在喂食时鼓励婴儿的目光接触与发声回应。更重要的是为婴幼儿提供安全、充满互动刺激的环境,避免过度保护或忽视。

社区与医疗资源的支持也不可或缺。政府与社会组织可通过建立早期干预服务体系,提供上门指导、社区康复课程及家长支持小组,帮助家庭缓解压力并提高干预的依从性。尤其对于资源匮乏地区,应加强基层卫生人员的培训,提升其筛查与指导能力。

需要强调的是,早期干预并非一味追求“赶超进度”,而是尊重婴幼儿自身的发展节奏,在支持性环境中挖掘其潜能。多数情况下,通过科学干预,发展迟缓儿童能够显著改善其能力,甚至部分可实现发展水平的正常化。因此,提高公众对早期发展问题的认知,建立完善的监测与干预机制,是社会共同的责任。

0-1岁儿童的发展迟缓问题需通过家庭、专业机构与社会多方协作实现早识别、早干预。只有形成科学的观察习惯、积极的干预态度以及持续的资源支持,才能为每一个孩子的健康成长奠定坚实基础。