在儿童早期发展过程中,0-1岁是极为关键的阶段。这一时期的生理和心理发展奠定了孩子未来成长的基础。部分婴幼儿可能出现发展迟缓的现象,这不仅牵动着家庭的神经,也需要从医学与心理学角度进行系统分析。

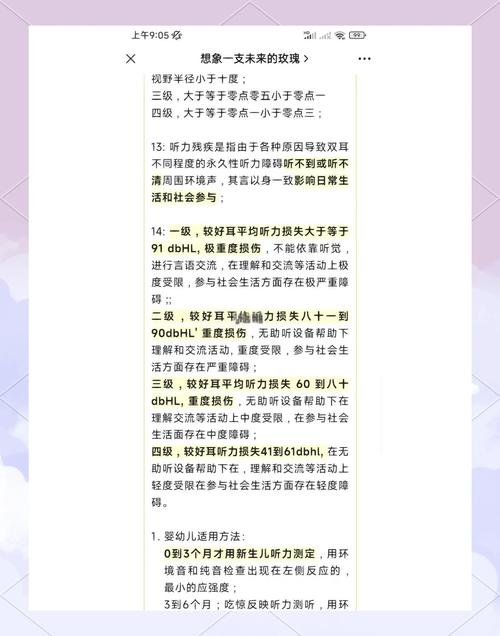

从医学角度来看,发展迟缓可能涉及多个层面。生理发育方面,婴幼儿的体重、身高、头围等指标若持续低于正常范围,可能暗示营养吸收、代谢或内分泌问题。例如,甲状腺功能低下或先天性代谢异常常导致生长速率减缓。神经发育的延迟也不容忽视。婴儿在特定月龄应具备的抬头、翻身、坐立等大运动能力,或抓握、追踪物体等精细动作若未能如期出现,可能指向中枢神经系统发育异常,如脑瘫或先天性疾病。感官功能如视觉与听觉的缺陷,往往直接影响婴幼儿对外界刺激的接收与反应,进而干扰整体发展进程。医学上需通过发育筛查、基因检测及影像学检查等手段明确病因,从而制定干预方案。

心理学视角则更注重婴幼儿认知、情感及社会性发展的滞后。根据皮亚杰的认知发展理论,0-1岁属于感知运动阶段,婴儿通过感官和动作探索世界。若在此阶段缺乏适当刺激,可能导致认知发展迟缓,例如物体恒存概念未能形成,或模仿能力薄弱。情感方面,依恋理论的创始人鲍尔比强调,婴儿与主要抚养者之间的安全依恋是心理健康发展的基石。若婴儿表现出回避型或焦虑型依恋,如拒绝安抚、情绪调节困难,可能反映早期亲子互动质量较低,进而影响其情绪与社会性能力。环境因素如家庭压力、抚养者心理健康问题或早期情感剥夺,都可能成为心理发展迟缓的诱因。

值得注意的是,医学与心理学因素往往相互交织。例如,出生时缺氧可能导致脑部损伤(医学因素),进而引起认知与行为问题(心理因素);反之,早期情感忽视(心理因素)可能通过压力激素影响神经系统发育(医学因素)。因此,跨学科的综合评估至关重要。干预措施也需多维并举:医学上通过康复训练、药物治疗或营养支持改善生理条件;心理学上则借助游戏治疗、亲子互动指导及环境优化促进认知与情感发展。

预防与早期干预是应对发展迟缓的核心。家庭观察与定期发育筛查有助于及早发现问题。抚养者应注重提供丰富的感官刺激、稳定的情感支持以及积极的互动回应。社会层面,加强基层儿童保健服务与家长教育,能有效减少发展迟缓的风险及负面影响。

0-1岁儿童发展迟缓是一个多因素交织的复杂问题,需要医学与心理学的双重视角深入解读。通过科学评估、及时干预与系统支持,大多数发展迟缓的婴幼儿能够有效改善状况,拥抱更健康的未来。