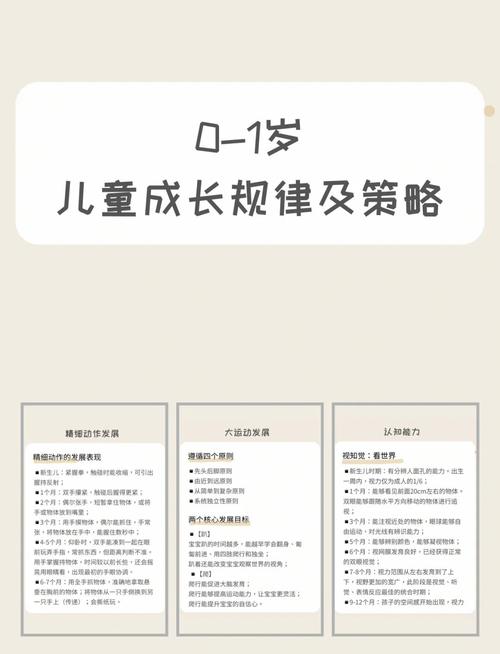

在婴幼儿早期发展阶段,社交能力的启蒙与培养是奠定未来人际关系的重要基石。0-1岁的宝宝虽然看似懵懂,却已具备感知他人、表达情绪和建立初步互动的能力。科学研究表明,这一阶段的社交体验对孩子的情绪发展、语言能力乃至认知结构具有深远影响。以下将从三个科学策略出发,详细探讨如何帮助宝宝建立早期友谊的雏形。

回应性互动是社交启蒙的核心策略之一。婴儿从出生起便通过哭声、表情和肢体动作表达需求,父母或照料者的及时回应不仅能满足其生理需求,更是在传递一种社会性反馈:即“我被看见,我被理解”。例如,当宝宝发出“咕咕”声时,若成人以模仿的声音或微笑回应,宝宝会逐渐意识到自己的行为可以引发他人的反应,从而形成最早的“对话”模式。这种互动本质上是社交 reciprocity(互惠性)的雏形,有助于婴儿建立安全感与信任感,为其日后与他人互动打下基础。研究表明,高频的回应性互动能促进婴儿大脑中与社会认知相关区域(如前额叶皮层)的发育,进而提升其共情能力和情绪调节能力。

创造丰富的社交环境是培养早期友谊的另一关键。尽管婴儿尚未具备语言能力,但他们通过观察与模仿学习社交规则。例如,在亲子游戏或小组活动中,宝宝会注意到其他孩子的表情、动作甚至声音,并尝试进行模仿或回应。安排宝宝与同龄或稍大婴幼儿进行适度的接触(如在监护下的短时共处),能激发其观察与互动意愿。需要注意的是,该阶段的“友谊”并非成人意义上的情感联结,而更多是一种并行游戏(parallel play)或短暂的目光交流,但这种体验能帮助宝宝逐渐适应他人存在,并学习基本的社交信号(如微笑、伸手等)。多元的社交场景——如家庭聚会、社区活动等——能提供不同年龄、性别和性格的互动对象,进一步拓宽宝宝的社交认知维度。

第三,通过游戏化引导社交行为是科学且高效的方式。游戏是婴幼儿探索世界的主要途径,而设计合理的社交性游戏能潜移默化地培养合作、分享与轮替等社交技能。例如,“拍手歌”“躲猫猫”等传统游戏不仅强化亲子纽带,还引入了规则感与互动节奏。在游戏中,成人可以刻意引入“轮流”概念(如“现在轮到宝宝扔球了”),让宝宝初步理解社交中的秩序与交换。同时,借助玩具(如积木、软球等)设计需要简单协作的场景,能鼓励宝宝通过非语言方式与他人“合作”。研究发现,经常参与社交游戏的婴儿更早表现出主动互动倾向,且在后续成长中展现出更强的冲突解决能力。

需要强调的是,早期社交启蒙应遵循个体化原则。每个宝宝的气质与发育节奏不同,有的可能更倾向于主动互动,而有的则需要更长时间的观察与适应。成人需避免过度干预或强迫互动,而应尊重宝宝的节奏,以耐心和鼓励为主。例如,对于较为内向的宝宝,可从一对一的互动开始,逐步扩展至小群体环境;而对于活跃度高的宝宝,则可引导其学习社交边界(如轻柔触摸、等待回应等)。

0-1岁宝宝的社交启蒙并非一蹴而就,而是一个需要科学策略与情感支持并重的过程。通过回应性互动、环境构建与游戏化引导,父母及照料者不仅能助力孩子建立早期友谊的雏形,更是在为其未来的社会性发展铺就道路。这一切的核心,在于让宝宝在安全感中体验人际连接的温暖与乐趣。