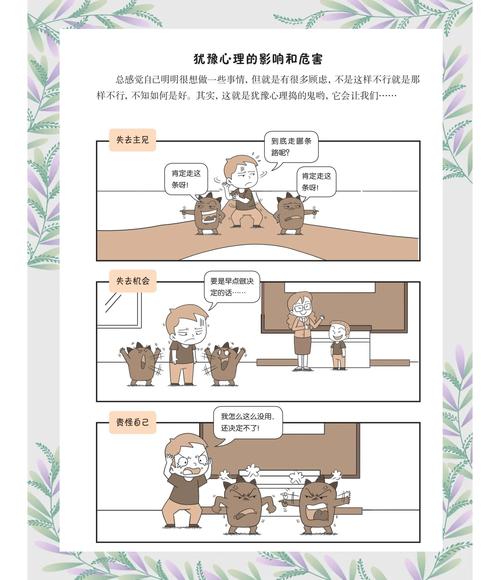

你是否曾留意过这样的场景?孩子们在冰淇淋车前犹豫不决,眼神不由自主地飘向家长,期待一个无声的指示;当课堂上老师抛出开放性问题,教室里却常陷入一片沉默,没有孩子敢于率先表达自己的想法,仿佛独自思考与表达是令人惧怕的负担,这些无声的瞬间,揭示着一种深植于我们教育土壤中的困境——孩子们主见的悄然消隐,这种现象并非偶然,而是教育标准化、家庭过度保护、社会文化期待以及数字时代新挑战共同交织而成的复杂结果。

标准化的教育:思维多样性的沉默杀手

教育本应是点燃思维火花的场所,然而现实中却常常走向了它的反面,我们的课堂时常被“唯一正确答案”所统治,当一位小朋友在语文课上提出对课文人物行为别样的理解时,老师一句“考试不会这样考,要记住标准分析”,无形中关闭了那扇刚刚开启的想象之窗,孩子眼中闪亮的光泽,瞬间黯淡下去。

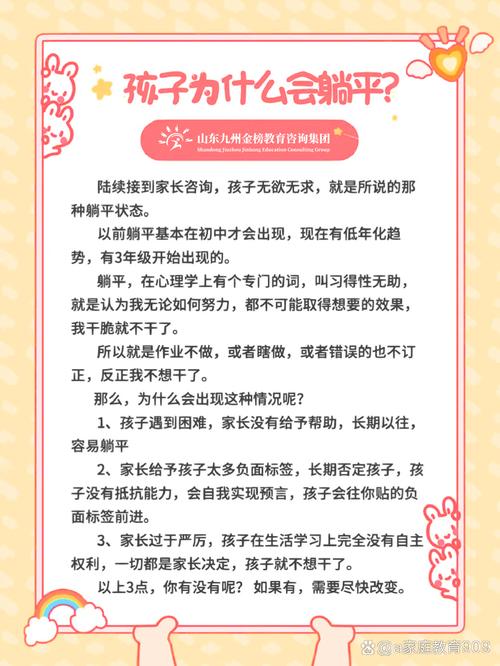

当教育过程过度强调对标准化知识点的机械记忆,当考试答案被奉为唯一真理,孩子们便学会了将探索与疑问深深埋藏,课堂提问若只满足于寻找预设的词语填空,而忽略了孩子们独特的思维路径与探索过程,他们的内在思考便逐渐失去了表达的勇气,被过度修剪整齐的思维花园,又如何能绽放出奇思妙想的独特花朵?

过度保护的家庭:剥夺试错权,扼杀决策萌芽

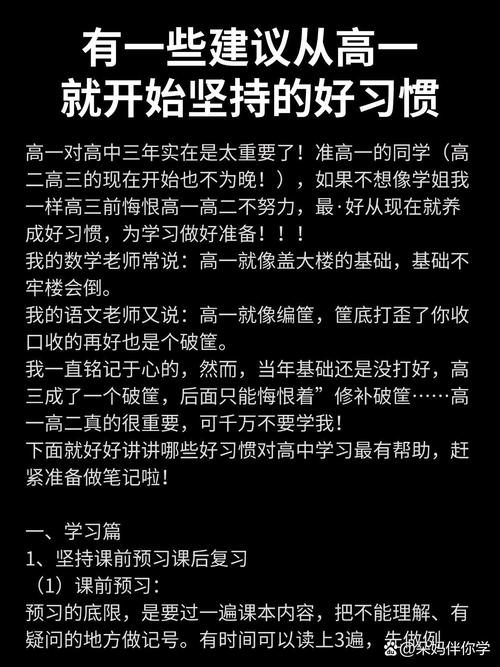

在家庭这方天地里,同样存在着一种“爱的窒息”,许多父母怀着深爱,却在无意间铸就了无形的牢笼:书包需要父母整理,兴趣班由父母选定,甚至孩子间的矛盾也由父母出面解决,这种无微不至的“直升机式”养育,看似安全,实则剥夺了孩子一次次宝贵的学习机会——在挫折中爬起、在矛盾中思考、在自主选择中了解自我与责任。

孩子内心的声音一旦反复被忽略——“妈妈知道你想要什么”替代了耐心倾听,“这样选更好”阻断了自主尝试,孩子便逐渐失去了信任自己感受与判断的勇气,当决策的肌肉从未获得锻炼的机会,主见自然如同未萌芽的种子,在土壤下失去了破土的力量。

社会文化的无形之手:对“顺从”的过度褒奖

在我们根深蒂固的文化传统中,“听话”与“顺从”长久以来被视作优秀孩子的重要特质,无论是“枪打出头鸟”的古老训诫,还是家庭聚会中长辈对“懂事”、“不惹麻烦”孩子的明确称赞,都在无形中传递着一种信号:与众不同的声音与坚持自我的行为,可能带来麻烦而非欣赏。

更令人忧虑的是,这种对“顺从”的推崇常常延伸至未来的职业期待,当社会普遍期待“好员工”的首要品质是“执行力”而非“独立思考”时,孩子们从环境中接收的信息便是:保持沉默、跟随指令比表达主见更能获得认可与安全,在趋同文化的强大引力下,个体声音的表达空间被不断压缩。

数字时代的“舒适牢笼”:算法茧房中的思维窄化

在数字时代汹涌的浪潮中,一种新型的挑战悄然显现,智能算法如同一位体贴入微的管家,源源不断地推送着“猜你喜欢”的内容,当孩子被长期包围在高度同质化的信息茧房中,他们的视野无形中变得狭窄,接触多元观点和复杂现实的机会大大减少。

虚拟世界中的即时满足与低风险互动,与现实世界充满不确定性和需要主动决策的环境形成巨大落差,当孩子们习惯于指尖轻点就能获得一切所需,面对现实中的复杂问题与需要自主判断的情境时,他们可能感到无所适从,缺乏必要的心理韧性与决策能力,数字时代精心编织的“舒适牢笼”,同样削弱着孩子们发展主见的现实根基。

重燃主见之光:路径与责任

面对这多重挑战,点燃孩子内心主见的火焰需要整个教育生态的共同觉醒与切实行动:

- 在课堂中,教师应珍视每一个“不一样”的声音,鼓励深度提问与批判性讨论,让思维在碰撞中迸发活力。

- 在家庭里,父母需要学会“有智慧的放手”,赋予孩子与其年龄相匹配的选择权与责任,将每一次小决定视为培养主见的珍贵土壤。

- 社会文化需要更包容地接纳多元声音,摒弃对“顺从”的单一推崇,欣赏那些敢于独立思考、表达不同见解的勇气。

- 在数字世界,我们则必须引导孩子主动打破信息茧房,鼓励他们接触多元观点,在真实世界的复杂情境中锻炼判断力与决策力。

主见并非与生俱来的天赋,而是在一次次被允许的选择、被尊重的表达和被鼓励的试错中,逐渐凝聚成型的宝贵品质。

当我们不再仅仅要求孩子“复制”世界,而是鼓励他们勇敢地“解释”甚至“创造”世界时,那些曾被压抑的声音终将重新响起,每一点主见火花的复燃,都将照亮他们未来独立行走的道路——那条通往真正自我实现与贡献社会的广阔道路,教育的最高使命,不正是帮助每个孩子找到内心那独一无二的声音,并赋予其响彻世界的勇气吗?