当14岁的林浩第三次摔门而出时,他的母亲王女士红着眼眶向我倾诉:"老师,这孩子以前明明很乖的,现在动不动就发火,是不是心理出问题了?"这样的场景在我的咨询室里每周都会上演,面对青春期子女突如其来的情绪波动,焦虑的家长往往陷入两难:到底是该严厉管教,还是放任自流?这背后其实隐藏着对青少年心理发展规律的认知空白。

情绪火山下的进化密码 从神经科学角度看,青春期的大脑正在经历堪比宇宙大爆炸的重构过程,美国国家精神卫生研究院的纵向研究表明,12-18岁青少年前额叶皮质(理性中枢)与边缘系统(情绪中枢)的发育存在3-4年的"时间差",这种神经发育的异步性,使得青少年如同驾驶着没有刹车的跑车——情绪油门一踩到底,但理性控制系统尚在建设中。

脑成像研究显示,青少年对负面刺激的杏仁核反应比成人强烈40%,而前额叶的调控能力仅达到成人的70%,这种神经机制解释了为何他们会因为家长的一句叮嘱就暴跳如雷,又会在事后陷入深深的自责,就像林浩后来向我吐露的:"其实摔门出去我就后悔了,但当时就是控制不住。"

激素狂潮中的身份重构 生理层面的剧变更像是一场无声的革命,下丘脑-垂体-性腺轴的激活让睾酮和雌激素水平飙升300%-800%,这种激素海啸不仅带来第二性征的发育,更重塑着青少年的情绪阈值,加拿大麦吉尔大学的研究团队发现,青少年对多巴胺的敏感度是成人的2倍,这使得他们既容易亢奋也更容易受挫。

在这个自我意识觉醒的关键期,青少年正在经历哲学意义上的"存在主义危机",他们开始追问"我是谁"这个终极命题,通过不断试探边界来确认自我存在,心理咨询中常见的"关门对抗",实质上是他们在用物理空间的分隔来宣告心理疆界的独立,正如16岁的晓雯所说:"我不是故意顶撞妈妈,只是需要证明我的想法也值得被听见。"

社交迷局里的认知跃迁 社会认知发展理论指出,青少年的"假想观众"心理会达到顶峰,他们时刻感觉被审视,同龄人的一个眼神都可能引发情绪海啸,这种心理特征演化自人类早期的部落生存机制——在原始社会,被群体排斥意味着死亡风险,现代校园里,这种机制转化为对社交地位的极端敏感。

情绪失控往往是认知飞跃的副产品,皮亚杰的形式运算阶段(12+岁)使青少年开始进行抽象思维,但缺乏现实检验能力,当他们发现理想与现实的鸿沟时,愤怒就成为了自我保护的本能反应,就像林浩在日记里写的:"我知道父母是为我好,但为什么他们说的未来和我感受到的世界完全不一样?"

危机预警线的科学界定 虽然情绪波动是成长标配,但某些信号需要警惕,世界卫生组织的《青少年心理健康指南》提出"三个持续"原则:某种情绪状态持续两周以上;影响到日常功能(如持续逃学、社交回避);伴随躯体症状(失眠、暴食/厌食),美国儿童精神医学会则补充了"危险三角":自伤行为、物质滥用、暴力倾向。

值得关注的是,当代青少年还承受着父辈未曾经历的"数字原住民压力",中国青少年研究中心2023年数据显示,72%的中学生存在"社交媒体焦虑",45%曾在网络暴力中产生极端情绪,这种虚实交织的压力场,让情绪管理更具挑战性。

破局之道的系统构建

-

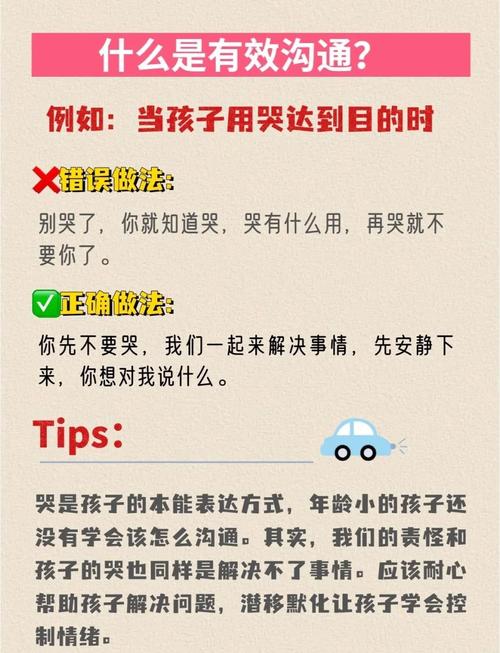

家长角色转换:从"指挥官"到"领航员" 建议采用"情绪天气预报"法:每天固定15分钟不评判的倾听时间,如王女士后来实践的"咖啡时间",她和儿子约定每天放学后边喝饮料边闲聊,不谈学习只聊见闻,三个月后冲突频率下降60%。

-

学校支持系统:清华大学附属中学的"情绪健身房"值得借鉴,通过正念呼吸、艺术疗愈等模块化课程,帮助学生建立情绪缓冲带,实施两年后,该校心理危机事件下降43%。

-

社会协同机制:上海市推行的"社区心理安全网"模式,整合学校、医院、社工资源,为家庭提供分级支持,关键是在商业区和学校周边设置"情绪安全屋",为青少年提供临时避风港。

站在进化长河回望,青春期的情绪风暴恰是人类保留的生存智慧,正如神经科学家弗朗西斯·詹森所言:"那些让我们抓狂的特质,正是人类突破创新的火种。"当我们用发展的眼光重新解读叛逆,看到的将不再是需要镇压的暴乱,而是正在破茧的成长力量,每个摔门的瞬间,都可能是认知跃迁的序曲;每次顶嘴的背后,都藏着独立人格的觉醒,理解这种"建设性破坏",才是给予青春最好的礼物。