在初中教师办公室里,心理咨询师王老师正面对一位焦虑的母亲:"我家小雨刚上初二,最近动不动就摔门、尖叫,上周因为数学考砸了竟用美工刀划手臂..."这样的场景在当代教育场域中并不鲜见,当我们深入观察12-16岁少女群体,会发现情绪动荡既非单纯的叛逆期表征,更不是简单的"性格问题",而是个体生命历程中生理、心理、社会环境三重维度交织共振的复杂现象。

生物节律的重组:激素浪潮下的情绪地震 青春期少女体内雌激素和孕酮的浓度波动可达成年女性的2-3倍,这种激素震荡直接作用于下丘脑-垂体-性腺轴(HPG轴),神经内分泌学研究发现,周期性激素变化会显著影响杏仁核与前额叶皮质的连接强度,当孕酮水平骤降时,前额叶对边缘系统的调控能力下降40%-60%,这解释了为何经前期少女更容易出现情绪失控。

案例:15岁的晓雯在心理咨询中描述:"每到月经前一周,就像有团火在胸口烧,明明知道不该对妈妈吼叫,可就是控制不住。"这种周期性情绪波动与激素水平的关联性,在临床统计中高达73%的少女存在类似困扰。

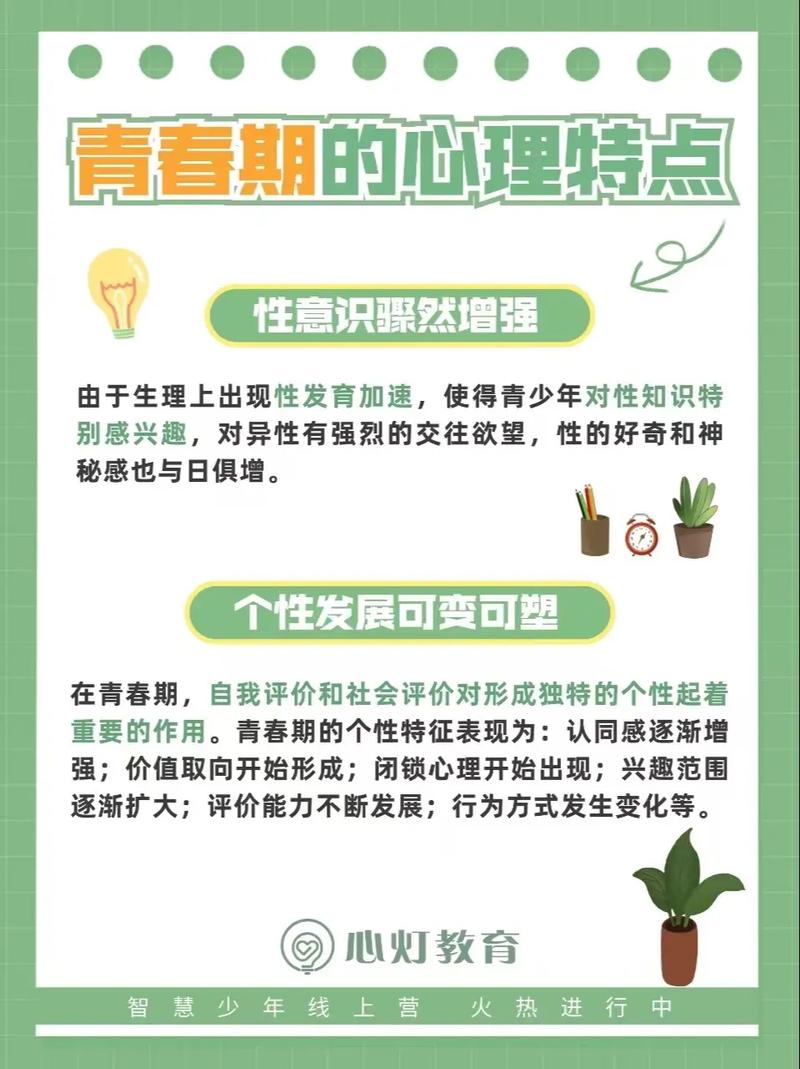

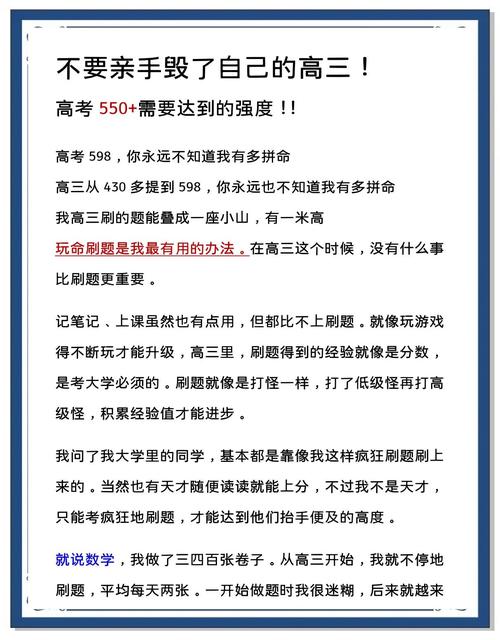

心理图式的重构:自我认同的迷航之旅 青春期被埃里克森定义为"自我同一性危机"的关键期,少女们正在经历认知结构的根本转变:前运算思维向形式运算思维过渡,但新皮层髓鞘化进程要持续到25岁,这种神经发育的不平衡,使得她们既渴望独立判断又难以周全思考,当现实自我与理想自我的裂隙超过心理承受阈值,情绪风暴便成为宣泄出口。

典型表现包括:

- 镜像阶段焦虑:对身体变化的过度关注(83%的少女存在体像困扰)

- 存在性困惑:"我是谁"的哲学追问带来深层焦虑

- 情感表达能力断层:词汇量增长200%的同时,情感识别能力仅提升30%

社会脚本的冲突:规训与反抗的永恒博弈 在传统文化与现代文明的碰撞中,少女们承受着多重角色期待的重压,研究显示,中国少女平均每天接收到的否定性评价是同龄男生的2.4倍,这些否定既来自"女孩应该文静"的传统规训,也源于"新时代独立女性"的现代期待,矛盾的要求形成认知失调的温床。

教育现场的观察显示:

- 家庭沟通模式:62%的父母仍在使用"禁止式"语言(不准、不许、不能)

- 学校评价体系:单一智育导向忽视情感教育(仅7%的中学开设系统情绪课程)

- 同伴关系张力:网络欺凌的隐蔽性加剧情绪危机(每3名少女就有1人遭遇网络暴力)

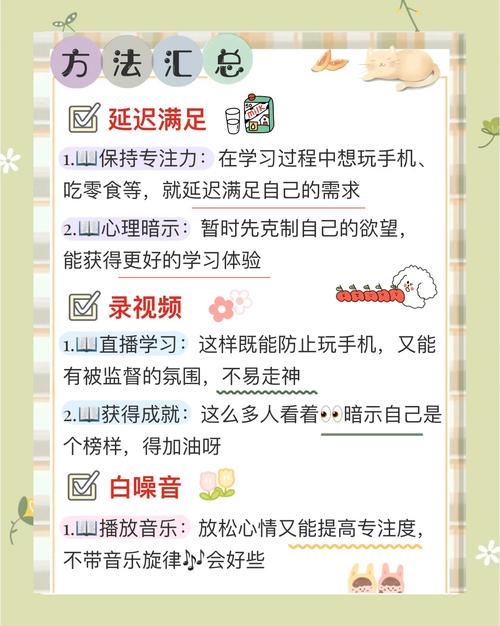

数字原住民的困境:虚拟与现实的情感错位 智能手机普及带来的不仅是信息获取方式的变革,更是神经可塑性的深刻改变,加州大学研究发现,每天使用社交媒体超过3小时的少女,出现情绪障碍的概率是普通学生的2.7倍,碎片化信息流持续刺激多巴胺系统,导致现实生活中的延迟满足能力下降,表现为情绪调节机制的退化。

值得警惕的现象:

- 表情包依赖:73%的少女更习惯用图像符号而非语言表达情感

- 虚拟人格分裂:在社交媒体中建构的"完美形象"与现实自我形成撕裂

- 即时反馈成瘾:已读不回引发的焦虑指数堪比现实中的社交拒绝

教育范式的转型:从管控到共生的路径探索 面对这场多维度的成长危机,教育者需要构建"生理-心理-社会"的三维支持系统,北京师范大学情绪教育实验室的实践表明,整合神经科学、发展心理学和社会学的跨学科干预,能有效降低68%的情绪危机事件。

具体策略包括:

- 家校协同的"生理护照"计划:通过月经周期记录帮助少女预判情绪波动期

- 认知重塑工作坊:用戏剧治疗技术训练情绪粒度(emotional granularity)

- 校园朋辈支持系统:培训"情绪调解员"建立同伴支持网络

- 数字素养课程:教授注意力管理和网络边界设置技巧

在深圳某实验中学的"情绪健身房"里,少女们正在学习用生物反馈仪监测心率变异性(HRV),当意识到情绪波动时的生理信号,她们开始尝试用正念呼吸代替摔门而出,这种将神经科学与正念训练结合的创新实践,使该校正向情绪事件发生率下降了54%。

教育的本质是生命的对话,当我们以更开阔的视野理解少女的情绪风暴,就会发现那些激烈的表象之下,跃动着的正是成长的蓬勃力量,每个摔门的瞬间都可能是自我觉醒的序曲,每次流泪的崩溃都暗含着心理重建的契机,关键在于,我们是否准备好用科学的认知替代简单的道德评判,用系统的支持替代粗暴的行为管控。

这场关于青春情绪的探索,最终指向教育哲学的深层变革:从规训走向对话,从对抗走向共生,从问题矫治走向潜能激发,当教育者学会在情绪的惊涛骇浪中与少女们同舟共济,那些看似狂暴的浪花,终将化作滋养生命的朵朵涟漪。