理解行为背后的"成长密码"

在北京市某重点中学心理咨询室,李老师正在接待第7位因"行为异常"被转介的初二男生,这个月累计接待的23个案例中,男生占比达到82%,他们或表现出攻击性行为,或突然从优等生变成"学渣",更有甚者出现自残倾向,这些现象折射出一个严峻现实:青春期男孩的行为问题正在成为家庭教育和学校教育中亟待破解的难题。

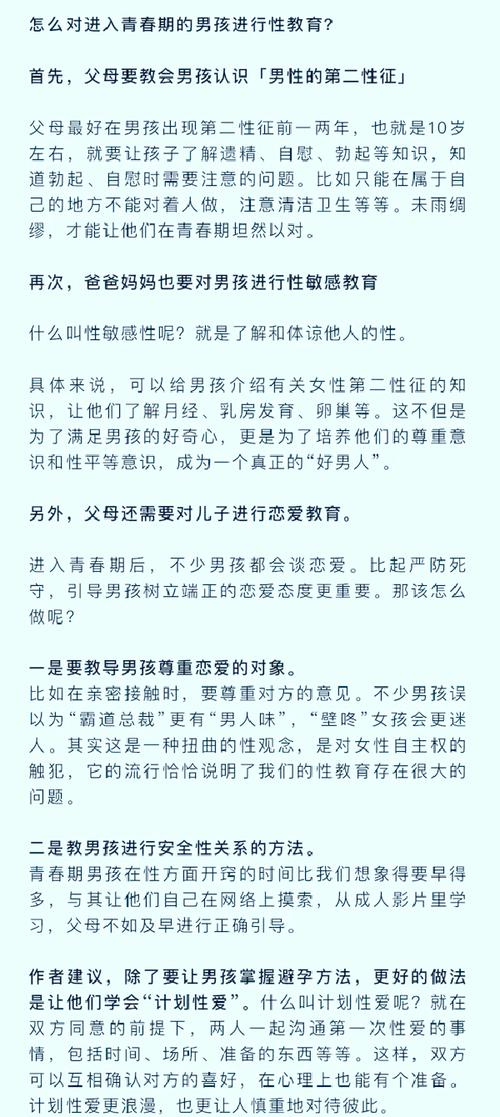

青春期男孩的生理巨变往往被严重低估,美国国家心理健康研究所数据显示,14-17岁男性睾酮分泌量是童年期的20倍,这种"激素海啸"直接导致杏仁核活跃度提升37%,前额叶皮层却要到25岁才发育成熟,这种生理结构失衡解释了为何男孩更容易情绪失控:当愤怒阈值降低40%的同时,自我调节能力却滞后发展。

心理层面的"自我认同危机"同样不容忽视,上海青少年发展研究中心2023年调查显示,68%的青春期男孩存在"双重人格"表现:既渴望独立又依赖父母,既想展现男子气概又恐惧社交失败,这种矛盾在单亲家庭男孩中尤为突出,他们的攻击性行为发生率比完整家庭高出3.2倍。

异常行为的三维诊断模型

暴力倾向的深层诱因 广州某少管所2022年度报告揭示:83%的暴力犯罪少年来自"情感荒漠型"家庭,这些家庭普遍存在"三重缺失"——父亲角色缺位率达79%,有效沟通频次低于每周0.5次,情感支持感知度仅为正常家庭的1/3,典型案例中的小张,用拳头解决问题的背后,是12年未曾与父亲有过深度对话的创伤。

网络成瘾的补偿机制 中国青少年网络协会调研显示,日均游戏时长超6小时的男孩中,91%在现实社交中处于边缘地位,这类孩子往往通过虚拟世界的"王者荣耀"补偿现实中的挫败感,成都某戒网瘾机构的成功案例表明,用击剑、航模等实体竞技替代虚拟成就,戒断率可提升至67%。

学业倦怠的认知误区 华东师范大学研究发现,初中男生抽象思维发育比女生晚1.5-2年,这使得传统讲授式教学效果大打折扣,北京某实验中学引入"具身认知"教学法后,男生数理成绩平均提升23分:用3D建模学几何,通过机器人编程理解函数,将抽象概念转化为可操作实践。

社交退缩的防御面具 深圳某初中心理咨询记录显示,突然疏远同伴的男孩中,68%正在经历"隐性欺凌",这种非肢体暴力包括语言羞辱、社交孤立、网络暴力等,因其隐蔽性往往被师长忽视,建立"男生同盟"互助小组,通过团体沙盘治疗,可使社交焦虑缓解率达81%。

教育干预的黄金三角

家庭维度:重建情感联结 采用"非暴力沟通四步法":观察(描述事实而非评判)→感受(表达情绪而非指责)→需要(明确内心诉求)→请求(提出具体建议),例如将"你怎么又打架"转化为"听说你和同学发生冲突(观察),我担心你会受伤(感受),我们需要找到更好的解决方式(需要),今晚能聊聊整个过程吗(请求)"。

学校维度:创新教育生态 实施"多元智能发展计划",将传统的40人班级拆分为动态学习小组,在北京某示范校的实践中,"运动达人组"通过设计校园定向越野学习地理,"音乐创作组"用编曲软件理解数列规律,这种个性化教学使男生课堂参与度提升54%,违纪率下降39%。

社会维度:构建支持网络 借鉴日本"地域教育共生体"模式,整合社区资源打造"男子成长基地",上海浦东某社区试点显示,每月一次的"男子汉工作坊"(邀请消防员、外科医生等职业男性分享成长故事)使社区青少年犯罪率下降28%,同步建立"线上树洞"平台,由专业心理咨询师提供匿名辅导,服务使用率达93%。

危机转化的成长契机

武汉大学追踪研究发现,青春期成功克服行为问题的男孩,在成年后展现出更强的逆境商数(AQ),这些"破茧者"普遍具备三大特质:建立了至少1项持续的运动爱好,拥有3人以上的深度友谊圈,与父母保持每周2次以上的有效沟通,这提示教育者:行为矫正的终极目标不是消灭问题,而是培育心理韧性。

面对教室后排那个总是惹麻烦的刺头,我们或许应该换个视角:那些看似叛逆的行为,实则是成长发出的求救信号,当教育不再执着于修剪"旁逸斜出"的枝桠,转而致力于培育强健的根系,每个男孩都能找到属于自己的成长路径,这需要家庭给予温暖的包容,学校提供多元的舞台,社会搭建支持的桥梁——因为真正的教育,从来不是对抗青春期的风暴,而是教会少年如何驾驭自己的帆船。