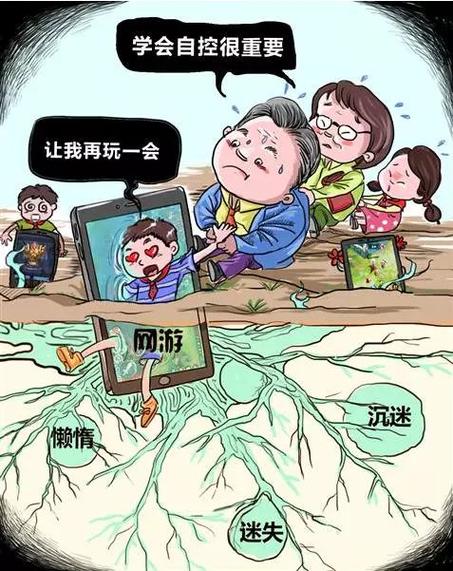

2023年6月,某重点中学的校长办公室收到第17份退学申请,高二学生李明(化名)的家长在申请书上写道:"孩子每天游戏时间超过10小时,已经出现严重幻觉,把现实世界当成游戏战场。"这个极端案例折射出当代教育面临的严峻挑战:当数字原住民一代在虚拟与现实交织的环境中成长,网络游戏究竟在扮演怎样的角色?

游戏世界的引力漩涡:当代青少年的生存困境

根据中国互联网络信息中心最新报告,我国青少年网络游戏用户规模已达1.91亿,日均游戏时长突破2.3小时,这种深度卷入背后是精密的行为设计系统:美国斯坦福大学神经科学实验室研究发现,游戏中的即时反馈机制会刺激多巴胺分泌,其强度是日常学习活动的3-5倍,这种神经化学层面的成瘾机制,使得青少年前额叶皮层(负责理性决策)与边缘系统(主管情绪反应)的发育失衡。

上海某三甲医院临床心理科数据显示,2022年接诊的青少年焦虑症患者中,68%伴有严重游戏依赖,典型症状包括现实感模糊、社交回避及昼夜节律紊乱,更值得警惕的是"游戏认知迁移"现象:部分青少年将游戏中的暴力解决方式带入现实,某地未成年人犯罪调研显示,模仿游戏情节作案的比例从2018年的12%攀升至2022年的27%。

硬币的另一面:被忽视的教育潜能

加拿大蒙特利尔大学的追踪研究发现,适度游戏(日均1小时以内)的青少年在空间认知、策略规划等维度得分比非游戏群体高出15-20%。《我的世界》教育版在全球2万所学校的使用案例证明,沙盒类游戏能有效提升学生的三维建模能力和团队协作意识,在瑞典某些中学,教师甚至将《文明》系列游戏纳入历史课程,通过模拟文明演进过程培养系统思维。

电子竞技行业的规范化发展提供了新的职业路径,2022年杭州亚运会首次将电竞列为正式项目,国家职业资格目录新增"电子竞技员"认证,这种转变不仅创造就业机会,更重要的是重塑社会认知:当某省高考状元坦言"《星际争霸》教会我资源管理和危机应对",游戏的教育价值正在突破传统偏见。

解构游戏引力:三代人的认知鸿沟

代际认知差异加剧了教育困境,北京师范大学家庭教育研究中心调查显示,70后父母中83%将游戏等同于"电子海洛因",而00后青少年92%认为游戏是"必备社交货币",这种认知错位导致家庭矛盾:某亲子沟通工作坊案例显示,强制断网引发激烈冲突的概率是协商管理方式的6倍。

学校教育系统同样面临适应性挑战,传统课堂的单向传授模式与游戏的互动体验形成鲜明对比,广州某重点中学的对比实验表明,将知识点设计成游戏关卡后,学生记忆保持率提升41%,但83%的教师表示缺乏相关教学设计能力,这种教育数字化转型的滞后,客观上加剧了课堂吸引力危机。

构建数字免疫力:三位一体的教育方案

家庭场域需要建立"数字免疫系统",美国儿童发展协会建议采用"3C原则":约定(Contract)明确的游戏时间,创造(Create)替代性的亲子活动,沟通(Communicate)游戏内容的价值观,深圳某家庭教育实践案例显示,通过共同参与策略游戏,家长不仅能理解游戏魅力,还能将风险管理意识自然传递。

学校教育改革应包含"数字素养"课程体系,芬兰教育委员会开发的"游戏认知课"值得借鉴,课程包含神经科学基础、商业逻辑解析、自我管理训练三大模块,上海某试点学校数据显示,接受系统训练的学生,游戏沉迷率下降63%,同时信息甄别能力提升55%。

社会支持系统需要构建分级防护网络,我国推行的"网络游戏防沉迷系统"需向精准化发展,某科技公司的生物识别系统能通过面部微表情识别真实玩家身份,韩国实施的"游戏宵禁"制度虽有争议,但确实使青少年夜间游戏时长减少42%,更根本的是建立内容分级制度,英国BBFC分级体系将游戏分为教育类、娱乐类和限制类,值得参考。

站在人类文明数字化的转折点,我们既要警惕"娱乐至死"的陷阱,也要避免陷入"技术恐惧症"的窠臼,2023年诺贝尔经济学奖得主马修·杰克逊的"网络社会"理论指出:未来的教育竞争力在于虚实融合的平衡能力,当某游戏公司开始研发"认知健康系统",当学校教育引入"数字断食"训练,我们正在见证一场静悄悄的教育革命,这场革命的要义不在于消灭游戏,而在于培养驾驭数字世界的智慧——这是时代赋予教育工作者的新命题,也是人类在数字文明时代必须掌握的生存艺术。