第一章 当雏鸟离巢:理解初一住宿生的困境

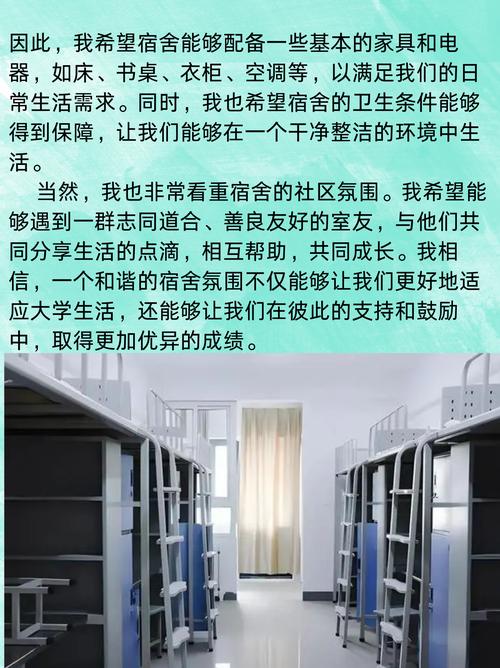

深秋清晨的某中学宿舍楼,总能看到这样的场景:一个瘦小的身影躲在被子里抽泣,另一个孩子攥着没刷干净的饭盒发呆,还有学生因为找不到英语课本急得直跺脚,这些看似平常的画面背后,折射着初一住宿生正在经历的成长阵痛。

据2023年中国青少年研究中心数据显示,63.7%的初一新生在寄宿首月出现明显适应障碍,这种适应危机并非简单的"想家",而是涉及心理断乳、生活技能、社交能力等多维度的系统性问题,某重点中学班主任王老师发现,许多表面叛逆的学生,其实在午休时间会偷偷把全家福照片藏在枕头下。

第二章 家长常见的三大误区

- 过度干预型:李女士每天定时拨打5通视频电话,远程指挥女儿整理衣柜、清洗袜子,结果导致孩子逐渐丧失自理信心

- 情感漠视型:"男子汉要坚强"的粗暴鼓励,让原本就焦虑的小张彻底封闭内心

- 横向比较型:"你看隔壁小明多适应"的对比话语,犹如在伤口撒盐

这些做法往往源于家长自身的分离焦虑,教育心理学研究表明,家长的焦虑情绪会通过微表情、语气等非语言渠道传递给孩子,形成负面情绪循环。

第三章 构建支持系统的三维策略

第一维度:搭建情感支持系统

- 情绪接纳法:准备"心情晴雨表"让孩子勾选当日情绪指数

- 仪式化沟通:固定周三为"思念日",共同书写交换日记

- 情感联结物:在行李箱夹层放置家庭合影拼图,每周拼合一块

某实验中学开展的"成长树洞"计划中,家长通过录制3分钟晚安故事音频,使新生入睡困难率下降42%。

第二维度:生活能力培养方案

- 物品管理训练

- 入学前进行"行李箱极限挑战":限时整理10类必备物品

- 制作可视化收纳图谱:用颜色标签区分各科教材

- 时间规划实践

- 设计"时间馅饼"游戏:将24小时划分为学习、休闲、社交等模块

- 周末开展"自主日":让孩子全权安排家庭行程

- 健康管理指南

- 制作"身体信号卡":用表情符号对应不同生理需求

- 开展厨房实训:掌握5道基础营养餐制作

北京市某重点初中推行"生活技能段位制",将叠被、洗衣等任务游戏化,三个月内学生生活自理达标率提升至89%。

第三维度:社交支持网络建设

- 破冰锦囊:准备家乡特产作为分享礼物,附上手写交友小贴士

- 冲突调解模版:制作"矛盾解决三步卡"(描述事实-表达感受-提出建议)

- 集体融入计划:鼓励参加至少两个社团,建立跨班级社交圈

广州某外国语学校的"学长导师制"成效显著,通过高年级学生每周2小时的陪伴指导,新生社交焦虑指数降低37%。

第四章 持续成长的支持体系

- 心理韧性培养

- 设置"挫折存折":记录每次克服的困难并兑换成长积分

- 开展"压力情景剧":角色扮演化解各类突发状况

- 自我管理升级

- 推行"目标分解法":将学期目标细化为周计划

- 建立"成长坐标轴":用可视化图表追踪进步轨迹

- 社交能力深化

- 组织"社交复盘会":每周分析人际互动案例

- 创设"领袖轮值制":轮流担任宿舍活动策划

武汉某实验中学的"成长档案袋"项目显示,持续记录成长历程的学生,自我效能感比对照组高出28个百分点。

第五章 特别注意事项

- 电子设备管理:建议前两周禁用智能手机,改用传统闹钟和纸质日历

- 节假日过渡:避免补偿性溺爱,保持作息规律性

- 教师沟通技巧:采用"三明治沟通法"(肯定+建议+鼓励)

需要警惕的"伪适应"信号包括:突然过分乖巧、回避谈论宿舍生活、出现咬指甲等躯体化表现,某心理咨询机构数据显示,及时干预的适应不良案例,91%能在三个月内得到改善。

静待花开的智慧

在某校开放日,曾有位父亲在女儿空荡荡的床铺前驻足良久,最终在留言墙写下:"原来成长不是突然的远离,而是用爱铺就的渐行渐远。"教育工作者与家长需要共同搭建的,不是密不透风的保护罩,而是可供攀援的情感阶梯,当孩子某天在电话里兴奋地说起新朋友的名字,当他们在失物招领处从容找回课本,这些细微的成长刻度,正是生命拔节的美妙回响。

(全文共计1823字)