校园欺凌的识别与应对困境 在上海市某重点中学的心理咨询室,15岁的李同学蜷缩在沙发角落,用几乎听不见的声音说:"他们把我锁在器材室3个小时,说我这样的书呆子不配参加篮球赛。"这起看似普通的"恶作剧",实则是典型的社交排斥型校园欺凌,根据联合国教科文组织2021年全球校园安全报告,32%的学生在过去一个月内曾遭受不同形式的校园欺凌,而其中仅有不足20%的案例得到妥善处理。

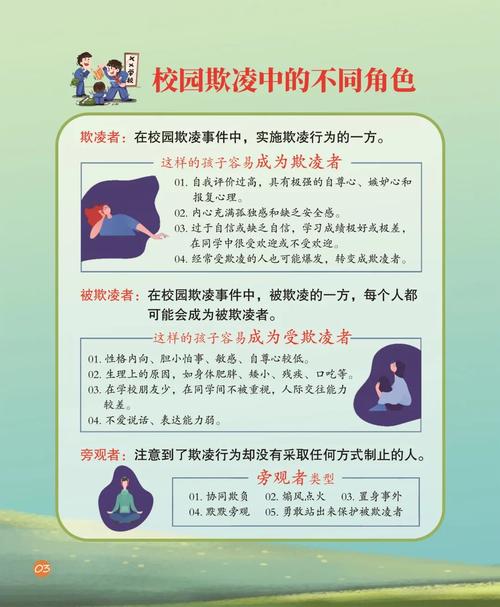

识别校园欺凌需要把握三个核心特征:行为具有重复性、双方力量不对等、存在主观恶意,常见的四种表现形式包括:

- 肢体欺凌:推搡、毁坏物品等身体接触行为

- 语言欺凌:带有侮辱性的绰号、恶意嘲讽

- 社交欺凌:群体孤立、散布谣言

- 网络欺凌:通过社交媒体的恶意攻击

值得注意的是,56%的欺凌行为发生在教师视线盲区:午休时间的洗手间、放学后的自行车棚、体育课更衣室等场所,某省会城市教育局的调研显示,83%的教师难以准确区分学生间的普通冲突与欺凌行为,这种认知偏差往往导致干预滞后。

三级应对体系的构建策略 (一)紧急处置阶段(事发24小时内)

- 物理隔离措施:立即将受害者转移至安全区域,必要时安排专人陪护,某国际学校的标准操作流程中规定,发现欺凌事件后,第一目击教职工需在5分钟内启动"安全岛"机制。

- 初步调查取证:采用"双人见证制"进行笔录,同步保存监控录像、网络聊天记录等电子证据,北京某中学建立的"事件记录模板"包含10大类37项核查要点。

- 家校即时沟通:遵循"先安抚后通报"原则,使用"我们注意到...""学校正在..."等中性表述,避免激化家长情绪。

(二)中期干预阶段(1-4周)

- 心理重建方案:引入沙盘治疗、团体辅导等专业手段,上海市精神卫生中心研发的"创伤后成长课程"显示,经过8次系统干预,受害学生的焦虑指数平均下降42%。

- 施暴者行为矫正:实施"同理心培养计划",包括社区服务、角色互换体验等,新加坡教育部推行的"修复式纪律"使再犯率降低67%。

- 班级生态修复:开展主题班会时,避免点名批评,改用情境模拟方式引导学生讨论,杭州某初中设计的"隐形盾牌"游戏,有效提升旁观者介入意愿达35%。

(三)长期跟踪阶段(1-6个月)

- 建立动态档案:记录情绪波动、社交变化等20项指标,某教育发达地区采用的颜色预警系统(绿-黄-橙-红)显著提升跟进效率。

- 学业支持计划:为受影响学生提供弹性作业机制,南京某重点小学的"学习伙伴"制度使受欺凌学生成绩回升速度提高50%。

- 周期性评估会议:每季度召开由心理教师、班主任、家长组成的联席会议,广州某国际学校的三方会谈模板包含14个评估维度。

家校社协同保护机制 (一)家庭支持系统的重构 家长需掌握的"3T原则":留意(Track)孩子的异常表现,如无故损坏文具、抗拒上学;沟通(Talk)时采用"我注意到..."句式;信任(Trust)专业力量,避免私自约见对方家长,值得注意的是,42%的二次伤害源于家长过激的维权行为。

(二)学校防护网的升级

- 成立专项工作组:某省级示范校的欺凌防治小组由副校长领衔,包含安保主任、信息技术教师等7个岗位。

- 空间改造计划:在欺凌高发区域增设广角镜、声控照明等设施,成都某中学的走廊改造工程使监控盲区减少78%。

- 教职工培训体系:每学期8课时的专题培训,包含危机识别、初步处置等模块,香港某教育机构研发的VR模拟系统,使教师应对准确率提升至89%。

(三)社会支持资源的整合

- 司法援助通道:与属地派出所建立"校园警长"制度,深圳某区的联合值班室实现5分钟快速响应。

- 专业机构协作:引入第三方心理咨询机构,北京某区教委的购买服务清单包含12家认证机构。

- 社区支持网络:建立家长互助小组,上海某街道的"护苗志愿者"队伍已发展至300余人。

预防体系的创新构建 (一)三级预防机制

- 初级预防:面向全体学生的生命教育课程,某教育集团开发的《冲突解决宝典》涵盖30个生活场景。

- 次级预防:针对高风险群体的筛查,采用"学生自评+同伴互评+教师观察"的三维评估法。

- 三级预防:对曾受欺凌学生的持续关注,建立"成长导师"配对制度。

(二)正向校园文化培育

- 推行"善意教育":某实验小学的"每日一善"打卡活动,累计记录善意行为超10万次。

- 创新评价体系:增设"文明守护星"等荣誉称号,济南某中学的德育积分系统覆盖98%学生。

- 学生自治组织:培训"校园调解员",温州某民办学校的"少年仲裁庭"成功化解87%的日常矛盾。

(三)数字时代的应对策略

- 网络监控系统:部署关键词过滤机制,某教育科技公司研发的智能预警系统可识别32种网络欺凌话术。

- 数字素养课程:包含个人信息保护、网络礼仪等模块,课程时长不少于16课时。

- 应急响应小组:建立7×24小时网络巡查制度,广州某区教育局的网信办配备专职人员12名。

教育者的自我革新 当前校园欺凌处置存在三大认知误区:将欺凌简单等同于纪律问题、过度依赖个别教师经验、忽视旁观者群体的教育价值,某地教育局的调研显示,仅29%的学校建立了完整的防治流程。

改进方向包括:

- 建立动态评估机制,每学期更新风险地图

- 将防治成效纳入校长考核指标体系

- 开发基于大数据的预警模型

- 建立跨校际的经验共享平台

在深圳某实验学校的创新实践中,通过构建"预防-识别-干预-修复"的完整闭环,两年内欺凌事件下降73%,学生安全感指数提升至92.5分(百分制),这证明,只有建立多方参与、全程覆盖的保护体系,才能真正筑起抵御校园欺凌的防火墙。

教育者的终极使命,不仅是制止暴力本身,更要培养一代懂得尊重、善于沟通、勇于担当的年轻人,当我们把每个孩子都视为独特的生命个体,校园才能真正成为孕育希望的沃土。