在校园门口,总能看到这样的场景:其他孩子三五成群嬉笑打闹时,有个孩子安静地坐在长椅上翻看昆虫图鉴;生日派对上,当小寿星被朋友们簇拥着拆礼物时,角落里的孩子正专注地组装着新买的乐高,这些场景往往引发家长的焦虑:"我的孩子这么内向,将来怎么适应社会?"这种担忧背后,折射出整个社会对内向性格的普遍误解。

解读内向本质:打破认知误区

瑞士心理学家荣格在1921年提出的性格理论早已阐明,内向与外向的根本差异在于心理能量获取方式的不同,外向者通过社交获得能量,内向者则需要在独处中积蓄力量,这种差异就像植物的生长特性:向日葵需要充足阳光,而兰花更爱湿润荫蔽,最新脑科学研究显示,内向者的大脑前额叶皮层对多巴胺更敏感,这使得他们在社交刺激中更容易感到疲惫。

常见认知误区中,最危险的是将"内向"等同于"缺陷",有个10岁男孩能在图书馆静坐4小时读完《昆虫记》,却因不愿参加集体游戏被贴上"不合群"标签,这种深度专注正是未来社会需要的稀缺能力,哈佛大学追踪研究发现,内向型领导带领的团队在复杂项目中的完成度比外向型团队高出23%。

性格光谱理论揭示,纯粹外向或内向者仅占人群的30%,绝大多数人处于中间地带,那个在课堂上沉默寡言的孩子,可能在航模社团能滔滔不绝讲解飞行原理;看似孤僻的少女,或许在网络文学社区拥有上千粉丝,这种"情境性社交"正是内向者的典型特征。

教育实践中的三个误区

强迫改造带来的伤害往往比想象中严重,广州某重点小学曾推行"每日结交新朋友"计划,结果导致3名内向学生出现应激性口吃,心理学中的"白熊效应"告诉我们,越是强迫改变,越会强化现有行为模式,就像逼迫含羞草保持展开状态,最终只会损伤它的生命机制。

社交能力不等于话多爱闹,西安交大附中曾有位"沉默学霸",课间总在观察植物生长,班主任发现后,引导他成立"微观生态社",现在他已成为国内最年轻的植物学家,真正有效的社交培养,应该像园丁培育不同花卉,尊重每株植物的生长节律。

过度保护构建的温室效应更需警惕,有位母亲每天帮五年级女儿回复所有社交信息,导致孩子面对真实社交时完全不知所措,这就像始终用托盘承托睡莲,它永远学不会自己漂浮,英国教育部的《社交能力培养指南》特别强调:适度的社交挫折是必要的成长养分。

科学引导的四维策略

建立"安全岛"是首要任务,北京某国际学校创设的"静思角"值得借鉴:这个布满软垫和隔音板的空间,配备自然音效耳机和沙盘,成为内向孩子的精神港湾,家长可以在家中设置"专属充电站",当孩子画出红色警示牌时,代表他需要独处时间。

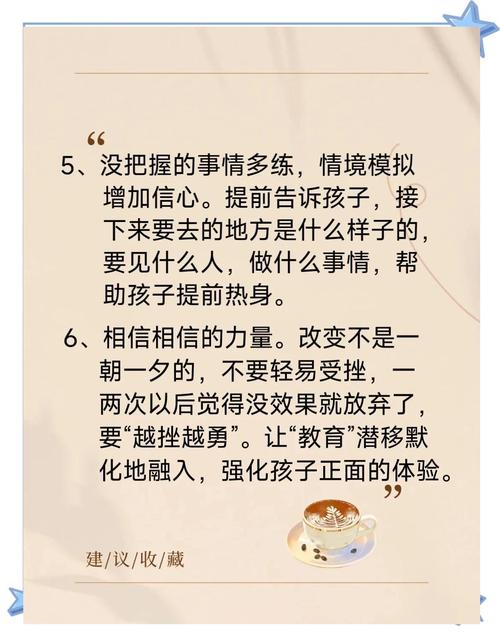

"阶梯训练法"需要循序渐进,从家庭内部的情景模拟开始:设置"今天发现的有趣事物"分享时间,用定时器从3分钟逐步延长,接着进行角色扮演游戏,用玩偶演练社交场景,最后实施"破冰行动",鼓励孩子在超市向收银员说谢谢,在书店询问书籍位置。

"优势迁移法"能创造良性循环,南京有位父亲发现儿子痴迷天文,便带他参加天文馆的志愿者培训,现在这个13岁少年已能从容地为参观者讲解星图,在专业领域建立的自信,正逐步向其他社交场景渗透,这种以兴趣为支点的社交拓展,效果远超空洞的"你要多交朋友"。

家校协作体系至关重要,成都某小学推行的"性格护照"值得推广:教师记录每个孩子的社交舒适区、能量恢复方式和兴趣触发点,家长每周填写观察日志,双方每月沟通调整策略,形成个性化的成长方案,上海某初中建立的"社交能量值"可视化系统,帮助孩子自主管理社交节奏。

站在教育现场回望,那些安静的身影里蕴藏着改变世界的力量:提出相对论的爱因斯坦、创作《哈利波特》的J.K.罗琳、苹果创始人乔布斯,他们都曾是别人眼中"孤僻"的孩子,教育的真谛不在于把兰花变成玫瑰,而是让每朵花都能在适合自己的土壤里绽放,当我们学会用欣赏的眼光看待内向特质,就会发现这些孩子身上闪烁着独特的光芒——那是深度思考的智慧之火,是专注探索的理性之光,更是未来社会最需要的创新火种。