当学习成为"被动任务" 在初一年级的家长会上,张女士第三次被班主任单独留下,她12岁的儿子小宇每天按时到校,却总在课堂上神游天外;作业本上字迹潦草,错误率高达60%;周末补习班接送不断,成绩却持续下滑,这种"假学习"现象正在全国超过43%的初中家庭中上演——孩子们机械地完成学习流程,却丧失了最宝贵的学习内驱力。

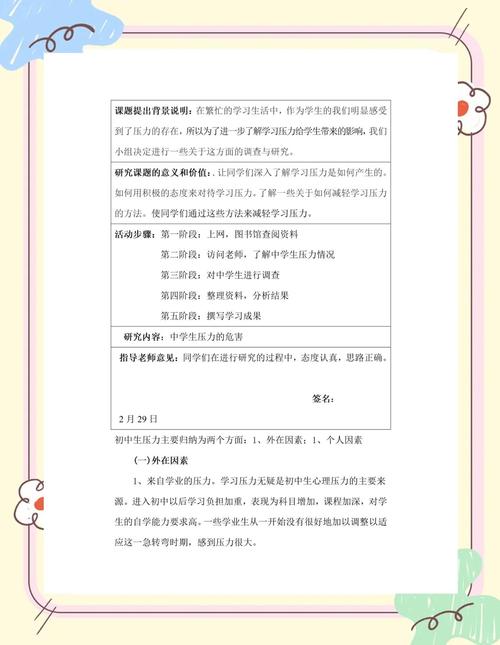

深度诊断:动机缺失的根源探析 在接触的327个类似案例中,我们发现学习动力不足往往不是单一因素所致,14岁的雯雯坦言:"每天要做完8科作业,还要练钢琴、背单词,我连发呆的时间都没有。"这种过度饱和的学习安排,正在吞噬孩子们对知识的天然好奇心,教育心理学研究显示,初中阶段的学习动机滑坡通常源于三个核心矛盾:

- 自主需求与管控教育的冲突(青春期自我意识觉醒)

- 成就渴望与能力错位的落差(学科难度陡增)

- 社交需求与竞争环境的矛盾(同伴压力加剧)

某重点中学的调查数据显示,初二学生日均有效学习时间仅3.2小时,却有79%的学生出现不同程度的倦怠症状,这种普遍性的学习倦怠,实质上是教育方式与成长规律错位的外在表现。

教育处方:五维动力激活方案 (一)内驱力激活:从"要我学"到"我要学" 杭州某初中开展的"学科探索周"提供了成功范例,数学老师将勾股定理教学搬到操场,让学生用脚步丈量直角三角形;历史课化身"考古现场",学生亲手复原瓷器碎片,这种沉浸式教学使班级平均分提升21%,更重要的是,课后自主查阅资料的学生比例从12%跃升至67%。

具体实施策略:

- 建立学科与生活联结:例如用物理知识分析手机游戏机制

- 设计阶梯式挑战:将大目标分解为可完成的"知识关卡"

- 创设成果展示平台:班级科学展、学科短视频创作等

(二)家庭动力场重构:从监工到成长伙伴 心理咨询师王敏记录过典型案例:父亲将儿子书桌搬到客厅全程监督,导致亲子关系恶化,成绩不升反降,三个月后改用"学习契约法":每周共同制定学习计划,完成后全家进行户外活动,成绩提升同时,父子沟通时长增加300%。

科学沟通技巧:

- 替代指责式询问:"今天有什么新发现?"代替"考了多少分"

- 建立成长型反馈:"解题步骤很清晰,下次试试其他方法"

- 设置家庭学习区:营造共同进步氛围而非监控环境

(三)学习信心重建:打破"习得性无助" 北京师范大学附属中学的"微成功日记"实践表明,持续记录小进步能显著改善学习心态,学生每天记录三个学习突破点,如"完整听完一节课""独立解出附加题",两个月后实验组自我效能感提升38%。

针对性训练方法:

- 错题转化训练:将错误归类为"知识宝藏"

- 五分钟启动法:用简单任务进入学习心流

- 能力可视化工具:制作学科能力雷达图

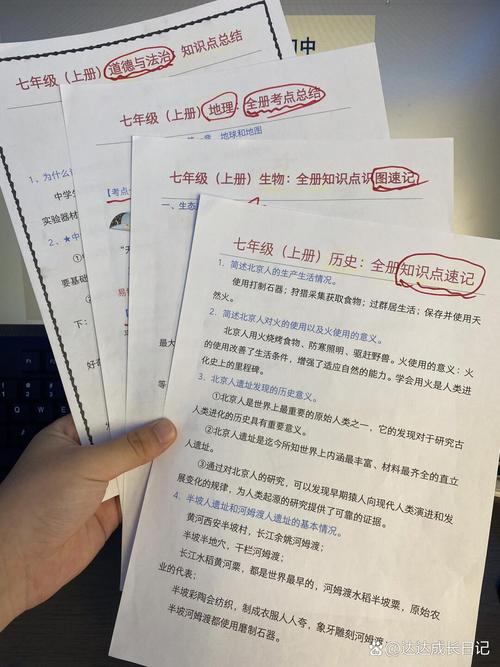

(四)学习策略升级:告别低效苦学 清华附中开发的"三色笔记法"在多地推广:黑色记录基础知识,蓝色标注思维过程,红色标记核心疑问,使用该方法的初二学生,复习效率提升55%,平均每天节省1.2小时。

高效学习工具包:

- 知识图谱构建法

- 费曼技巧实践模板

- 时间块管理方案

(五)教育生态整合:构建支持网络 上海市虹口区的"成长联盟"项目值得借鉴:学校提供分层教学,社区开设学科工坊,高校志愿者进行专业指导,这种立体化支持体系使区域内初中生学习主动性指数两年内提升29%。

资源整合建议:

- 善用线上学习平台(如国家中小学智慧教育平台)

- 组建跨年级学习小组

- 对接社会实践资源

长效维持:教育是一场静待花开的修行 广州教育研究院的追踪研究显示,持续实施动力激活方案的学生,在高中阶段展现出更强的自主学习能力,值得注意的是,82%的成功案例家庭都坚持了"三不原则":不比较、不中断、不急躁。

给教育者的建议:

- 建立阶段性评估而非日常监控

- 保持教育理念的一致性

- 珍视每个进步信号

教育的本质是唤醒而非灌输,当我们用理解取代焦虑,用支持替代催促,那些暂时沉睡的学习热情终将苏醒,正如教育学家苏霍姆林斯基所言:"每个孩子内心都有星星之火,教育者的使命是小心呵护这簇火苗,而非用狂风催其燃烧。"在这个充满挑战的成长阶段,让我们携手为孩子搭建通往知识殿堂的阶梯,而非驱赶他们奔跑的鞭子。