儿童社交孤立现象:被忽视的成长暗礁

在儿童心理发展领域,同伴关系被喻为"第二子宫",承载着塑造人格、建立社会认知的重要功能,中国青少年研究中心2023年数据显示,约32%的学龄儿童曾经历过程度不同的同伴孤立,其中持续性孤立案例占比达7.8%,这种无形的社交创伤若未及时干预,可能导致焦虑、抑郁等心理问题,甚至影响成年后的社会适应能力。

被孤立现象呈现两种典型形态:显性孤立表现为直接的语言攻击、肢体排斥或群体性冷落;隐性孤立则更为隐秘,常以"无意遗忘""默契疏离"等形式存在,某重点小学班主任分享的案例极具代表性:三年级学生小林因性格内向,连续两个月未被邀请参与任何课间游戏,最终出现厌学倾向,这警示我们,隐性孤立因其隐蔽性往往更具破坏力。

精准识别:解码孩子的求救信号

儿童受孤立的表现具有显著的年龄特征,学龄前儿童多表现为抗拒入园、频繁尿床等退行行为;小学阶段常以躯体症状呈现,如反复腹痛、头痛;青春期则更多表现为情绪暴躁或过度沉默,教育观察发现,当孩子出现以下三联征时需高度警惕:

- 社交频率骤降(如突然失去所有玩伴)

- 情绪表达异常(易怒或过度压抑)

- 学业表现滑坡(专注力明显下降)

某三甲医院儿童心理科接诊记录显示,68%因情绪问题就诊的儿童,初期都曾被家长误判为"性格问题",建议采用"行为日志法"进行系统观察:连续记录孩子两周内的社交互动频次、情绪波动节点及生理反应(如睡眠质量、饮食变化),形成可视化数据图谱。

分层干预:年龄适配的引导策略

学龄前阶段(3-6岁):游戏疗愈法

此阶段儿童尚未形成稳定的社交认知,可通过"平行游戏"逐步重建信心,具体操作:

- 创设2-3人小组游戏环境(如积木搭建)

- 家长示范社交语言:"我可以加入吗?""你的城堡真漂亮"

- 逐步延长自主互动时间,每次增加3-5分钟

某幼儿园实践案例显示,经过4周系统干预,被孤立儿童的主动社交行为提升300%。

小学低年级(7-9岁):角色扮演训练

此阶段儿童开始形成群体归属意识,适合采用"情境模拟法":

- 制作情绪卡片(开心、委屈、生气等)

- 通过戏剧扮演还原社交冲突场景

- 引导孩子用"我句式"表达感受:"当你拿走我的文具时,我感觉很难过"

北京某实验小学的跟踪研究表明,经过8次角色训练的学生,冲突解决能力提升76%。

小学高年级至青春期(10岁以上):认知重构技术

此阶段需重视价值观引导,可采用"社会测量法":

- 绘制班级社交关系图谱

- 分析核心圈层与边缘群体动态

- 开展"优势探索工作坊",帮助孩子建立多元价值坐标

上海某重点中学的心理辅导案例证实,该方法使89%的受孤立学生半年内重建社交网络。

家长行动指南:走出三大误区

过度干预

典型表现:直接联系对方家长、强制孩子"必须交朋友"

科学对策:采用"鹰架式支持",如每周设定1个微目标(主动问候同学)、建立进步奖励机制

情感漠视

危险信号:"小孩子能有什么烦恼""你要自己坚强"

正确回应:每天设置15分钟"专属倾听时间",使用情感反射技术:"听起来你觉得很委屈,能多说些吗?"

标签固化

常见错误:"他就是胆小""我们孩子不会交际"

破解之道:制作"优势发现表",每天记录3项社交进步(如主动借出橡皮、帮助同学捡文具)

教育协同机制:构建三维支持网络

- 家校沟通模板

- 客观描述:"最近两周,孩子有5天独自吃午餐"

- 表达关切:"我们想了解是否存在需要配合的情况"

- 建议方案:"能否安排小组合作学习的机会?"

- 同伴支持计划

- 开展"合作型课程"(如科学实验小组)

- 实施"轮值组长制",创造领导机会

- 组织非竞争性集体活动(户外拓展、公益实践)

- 社区资源整合

- 参与跨年龄混龄活动(社区读书会、运动营)

- 对接儿童心理咨询师建立长期档案

- 利用公共服务设施(图书馆、科技馆)拓展社交场域

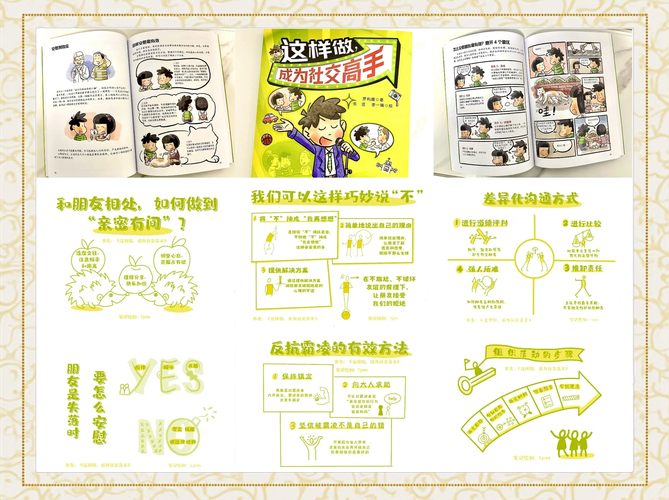

预防性教育:培养社交免疫力的四大支柱

- 情绪粒度培养:通过"情感天气报告"游戏,提升情绪识别与表达能力

- 同理心训练:开展"盲行体验""角色互换日记"等情境教学

- 冲突解决技能:教授"停-想-做"三步法,使用冲突解决轮盘工具

- 兴趣共同体建设:根据孩子特质组建特色社团(如昆虫观察社、漫画创作组)

杭州某教育集团的研究表明,系统接受过社交技能培训的学生,遭遇孤立的概率降低58%。

重构成长的安全边际

儿童社交孤立问题本质上是群体归属需求的异化表达,教育者需建立"观察-解码-赋能"的完整干预链,既要避免过度保护消解孩子的抗挫力,也要防止放任自流造成心理创伤,当家庭、学校、社区形成教育合力时,每个孩子都能找到属于自己的星空坐标——这不仅是解决孤立困境的钥匙,更是培养未来公民社会能力的基石。