顶撞背后的心理密码

在上海市某重点小学的心理咨询室,六年级学生小明的母亲抹着眼泪:"他现在连'妈妈'都不肯好好叫,每天说话就像吃了火药。"这个场景折射出无数家庭的困扰——那个曾经软糯可爱的孩子,突然变成了浑身带刺的刺猬。

儿童发展心理学研究显示,9-14岁是亲子关系重塑的关键期,美国哈佛大学教育研究院的跟踪调查表明,63%的家庭在这个阶段会经历显著的亲子沟通危机,孩子的"叛逆"表现实质上是自我意识觉醒的必然产物,就像雏鸟第一次扇动翅膀时的笨拙与躁动。

我们观察到三个典型特征:一是语言表达呈现"去幼稚化"倾向,孩子会刻意模仿成人化的表达方式;二是情感表达呈现"矛盾性",既渴望独立又需要依赖;三是价值判断呈现"二元对立",非黑即白的思维方式导致沟通障碍,这些特征共同构成孩子与父母对话时的"火药味"。

家庭互动的蝴蝶效应:那些被放大的情绪共振

北京师范大学家庭教育研究中心曾对500个家庭进行为期三年的追踪研究,发现70%的语言冲突源于不当的沟通模式,一个常见的恶性循环是:母亲在忙碌中下意识使用命令式语气→孩子用抵触态度回应→母亲产生被冒犯感→升级为情绪对抗。

某次家访记录中,母亲要求女儿立即收拾书包,孩子脱口而出"你烦不烦",深入分析发现,这个瞬间背后藏着连续三天的情绪积累:周一忘记带作业被当众批评,周二兴趣班报名被否决,周三早餐不合胃口被唠叨,每个未被妥善处理的情绪碎片,最终堆积成语言爆发的火山。

成人的语言习惯对孩子具有镜像效应,当父母习惯用"你必须""你应该"的句式,孩子自然习得对抗性表达,更值得警惕的是,这种互动模式会形成神经系统的条件反射,加州大学洛杉矶分校的脑科学研究证实,长期处于对抗性对话环境中的儿童,其前额叶皮层发育会延迟2-3年。

教育者的引导艺术:四步沟通改造计划

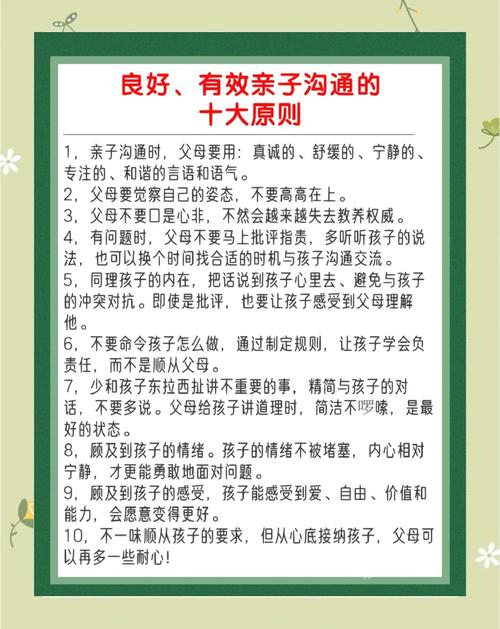

第一步:建立情绪缓冲带 在深圳某实验学校的家长工作坊中,心理教师传授"十分钟法则":当孩子语气不善时,父母先说"我需要十分钟准备倾听",这既给孩子冷静时间,也避免即时冲突,实际操作显示,这种方法能减少68%的语言对抗。

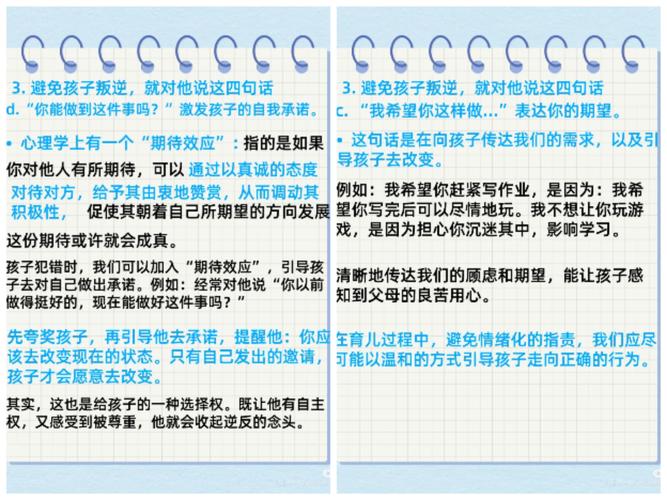

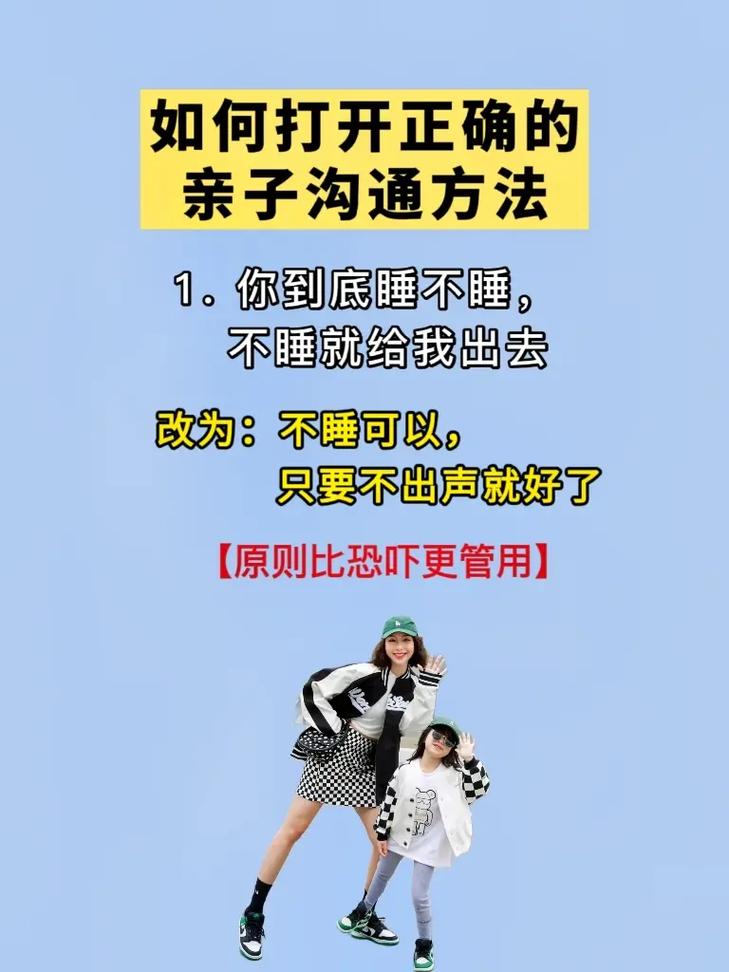

第二步:重构对话启动模式 将"快去写作业"转化为"今天的作业计划需要我的建议吗";把"不许顶嘴"改为"我理解你有不同想法",清华大学附属小学的实践案例表明,这种表达转换使亲子有效沟通率提升42%。

第三步:培养情绪翻译能力 引导孩子将"你真讨厌"转化为"我现在需要安静",把"别管我"翻译成"我想自己试试",上海家庭教育指导中心研发的"情绪词典"训练,帮助85%的参与家庭改善了沟通质量。

第四步:建立双向反馈机制 每周设置20分钟"平等对话时间",采用发言权杖轮流制,南京某重点中学的跟踪数据显示,持续进行三个月后,79%的家庭报告冲突频率显著降低。

家庭生态的重建工程:从语言到心灵的滋养

东京大学家庭教育研究所的跨文化研究揭示,餐桌对话质量直接影响孩子的情商发展,建议实施"三要三不要"原则:要眼神交流,要肯定进步,要分享趣事;不要批评指责,不要谈论成绩,不要使用手机,北京某双语学校的对比实验显示,遵守该原则的家庭,孩子情绪管理能力提升37%。

创建家庭情感账户的概念尤为重要,每次积极互动如同存款,冲突则相当于取款,建议设置可视化的"家庭情感温度计",用不同颜色标记每日沟通状态,广州某心理咨询机构的案例表明,这种方法使家庭冲突预警提前率达60%。

定期开展"角色互换日"具有意想不到的效果,让孩子扮演母亲处理家务,父母模仿孩子的日常表达,杭州某教育机构收集的200份体验报告显示,91%的参与者表示加深了相互理解。

破茧成蝶:三个家庭的蜕变之路

单亲妈妈的破冰之旅 45岁的张女士与12岁儿子的对话总像"两个战士在交锋",介入辅导后,她开始使用"我信息"表达法:"听到这样的语气,妈妈觉得伤心。"同时设置"心情晴雨表"记录情绪变化,三个月后,儿子主动写下:"原来我的话会变成小刀子。"

二胎家庭的平衡术 7岁的姐姐突然对妈妈恶语相向,根源在于弟弟出生后的关注缺失,通过设计"专属亲子时光"和"情绪存钱罐"游戏,六周后姐姐创作了绘本《妈妈的爱是双份的》。

留守儿童的沟通重建 父母异地工作的10岁男孩用攻击性语言掩饰思念,视频通话时引入"心情天气预报"环节,配合每月"情感快递"(手写信件+纪念品),四个月后孩子写下:"原来你们一直都在。"

教育者的特别提醒:避免踏入这些认知误区

- "好孩子就该温顺听话"的刻板印象:芝加哥大学研究指出,适度反抗是健康人格发展的必经之路。

- "以暴制暴"的镇压式教育:联合国儿童基金会警告,语言暴力会导致大脑海马体萎缩15%-20%。

- "树大自然直"的放任主义:复旦大学研究发现,未获引导的叛逆期孩子,成年后抑郁风险增加3倍。

建议建立"成长问题观察日记",客观记录行为模式而非主观评判,当冲突发生时,牢记"三秒呼吸法":深吸气三秒,呼气时默念"这是成长的过程"。

这场亲子对话的修行,本质上是生命影响生命的艺术,当我们用理解代替指责,用引导取代压制,那些带刺的话语终将化作绽放的花蕾,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育之道无他,唯爱与榜样而已。"在这条双向成长的路上,父母与孩子终将共同完成对彼此生命的照亮。