考试失利后的典型误区与危害

当六年级期末成绩单上出现意料之外的分数时,不少家长会陷入情绪化的反应模式,我曾接触过一位企业高管父亲,当他看到儿子数学只考了72分时,当场摔碎了手机屏幕,这种过激反应折射出家长群体普遍存在的三个认知误区:

将成绩与未来直接划等号的"灾难化思维",家长脑海中会快速构建出"成绩差→考不上好初中→进不了重点高中→无缘名校→人生失败"的连锁推论,教育研究数据显示,小学阶段成绩与中高考结果的相关系数仅为0.3-0.4,关键转折期往往出现在初二以后。

盲目比较引发的焦虑传递,家长会上看到其他孩子的优异成绩,容易陷入"为什么别人能考好"的思维定式,殊不知每个孩子的认知发展曲线不同,有的孩子在语言智能上早慧,有的则在逻辑思维上存在发展窗口期,神经科学研究表明,前额叶皮层(负责执行功能)的发育高峰期在12-16岁,过早下定论并不科学。

惩罚性措施的负面效应,取消暑假旅行、没收电子产品、增加补习班等常见"惩罚套餐",往往导致孩子产生习得性无助,华东师范大学2022年的追踪研究显示,经历严厉惩罚的学生,在初中阶段出现学习倦怠的概率是普通学生的2.3倍。

深度解析考试失利的四维归因

面对不如意的成绩单,家长需要成为理性的"教育侦探",从四个维度展开专业分析:

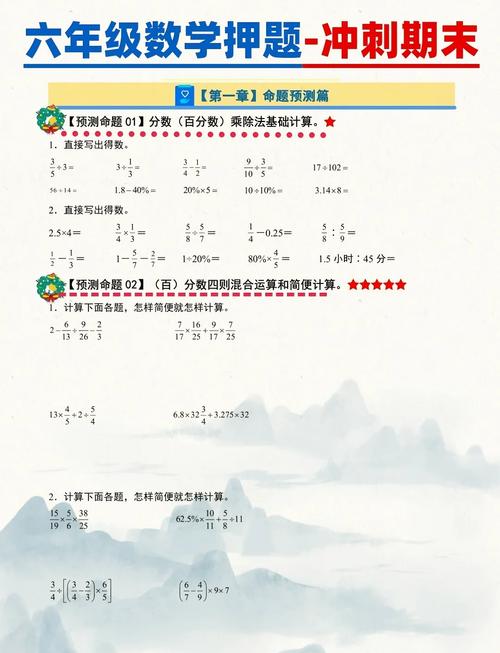

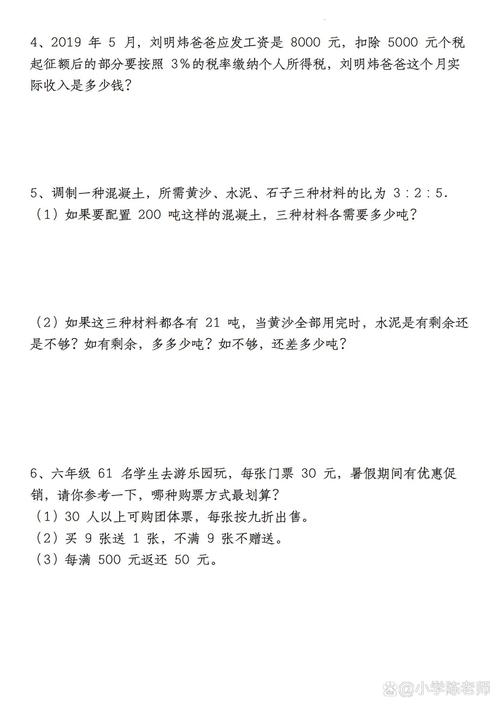

知识掌握度诊断 以数学试卷为例,若应用题失分率达60%,需区分是计算能力薄弱(如分数运算错误)、概念理解偏差(如单位换算混淆)还是解题策略缺失(如不会画线段图辅助),建议制作"错题基因图谱",用不同颜色标注知识性错误(红色)、技能性失误(蓝色)、策略性缺陷(绿色)。

应试能力解构 北京某重点小学的跟踪调查发现,六年级学生中32%存在"会做但做不对"的现象,这涉及时间分配(如作文草稿耗时过长)、审题习惯(漏看"至少保留两位小数"的要求)、答题规范(科学题单位漏写)等应试技巧,建议用"考试过程还原法",让孩子详细回忆考场上的时间分配和决策过程。

心理状态溯源 考前失眠、考场手抖、遇到难题大脑空白等表现,可能指向考试焦虑,可采用儿童焦虑量表(SCARED)进行评估,若躯体化症状得分超过临界值,需寻求专业心理辅导,值得注意的是,表面上的"粗心大意",有时是潜意识回避困难的防御机制。

家庭环境影响 家长的期待值是否超出孩子最近发展区?家庭作业辅导时是否存在替代性完成现象?电子设备管理是否忽松忽紧?建议用"家庭教育生态评估表",从学习环境、作息规律、亲子沟通等10个维度进行系统检视。

专业教育干预的黄金策略

认知重构:建立成长型思维 与其说"这次考砸了",不如改为"我们找到了进步的新起点",可以给孩子讲述爱迪生改良灯丝的故事,强调"数据收集"的积极意义,哥伦比亚大学的研究表明,接受成长型思维训练的学生,在后续考试中成绩提升幅度比对照组高17%。

试卷分析工作坊 准备三色笔(红、蓝、绿)、A3纸和便利贴,与孩子共同完成"三维试卷分析":

- 红色:标记知识盲点,制作"微课学习清单"

- 蓝色:梳理应试失误,设计"考场避坑指南"

- 绿色:挖掘进步亮点,建立"能力优势地图"

某学生在语文阅读理解部分虽然扣分较多,但在人物性格分析题上得分率高达85%,这就是值得放大的优势点。

暑期提升计划制定 遵循"SMART原则"制定个性化提升方案:

- Specific:精确到"每天15分钟分数运算专项"

- Measurable:设定"正确率从70%提升至90%"

- Achievable:分解为"先巩固同分母加减,再突破异分母运算"

- Relevant:衔接初中预备知识(如正负数概念)

- Time-bound:设立7月15日、8月1日两个检测节点

建议采用"番茄工作法+游戏化激励",每完成25分钟专注学习即可获得积分,累积积分可兑换"知识探险"奖励(如参观科技馆、选购科普书籍)。

心理资本建设 设计"成功经验银行":准备一个玻璃罐,每天写下三个学习小成就(如"今天主动请教了一道题"),定期取出阅读,实施"优势轰炸"对话:每周全家围坐,轮流说出孩子本周表现出的三个优点,神经影像学研究证实,持续的正向反馈能显著增强前额叶皮层与海马体的连接密度,提升学习效能感。

化挫折为成长契机的教育智慧

小升初这个特殊阶段,考试失利恰是培养抗逆力的珍贵契机,建议家长把握三个转化点:

从"结果评判"到"过程欣赏" 建立"学习过程观察日志",记录孩子独立思考、错题订正、求助策略等细节。"7月5日,面对复杂行程问题,自主尝试了三种解法",这种记录比分数更能反映真实成长。

从"知识补偿"到"元认知培养" 在补习具体知识的同时,更要培养反思能力,可以教孩子使用"KWL表格":

- Know(已知):"我完全掌握的知识点是..."

- Want(想知):"我需要突破的难点是..."

- Learned(习得):"本周我get的新方法是..."

从"学业辅导"到"成长陪伴" 设计"亲子学术茶歇",每周固定时间全家一起阅读、讨论时政要闻或科学发现,某位家长分享的成功经验是:通过共读《万物》杂志,孩子不仅提升了非连续文本阅读能力,更激发了科学探究兴趣,这种内在动机的唤醒比单纯补课更持久。

在这个充满不确定性的教育时代,考试成绩从来不是衡量成功的唯一标尺,当孩子捧着不尽人意的成绩单回家时,家长最智慧的回应不是焦虑的责备,而是坚定的支持,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"让我们以这次考试为契机,与孩子共同书写属于他们的成长叙事,让暂时的挫折成为照亮未来的明灯,毕竟,人生是场马拉松,而小升初不过是第一个补给站。