六月的蝉鸣尚未响起,千万家庭已提前感受到高考带来的焦灼热浪,作为从事青少年心理教育研究十五年的教育工作者,每年这个时节总能在咨询室遇到辗转难眠的考生和手足无措的家长,张女士上周的深夜来电至今令我印象深刻:"孩子突然把复习资料全扔在地上,说不想考了,我们该怎么办?"这样的场景并非个例,研究显示83%的考生在考前三个月会出现不同程度的焦虑反应,如何化解这场"心理台风",需要家校共同构建科学应对体系。

焦虑情绪的深层解码:三棱镜折射的困境 考前焦虑绝非简单的"心理脆弱",而是多重因素交织的复杂现象,某重点中学连续五年的跟踪调查显示,焦虑峰值往往出现在考前60-45天区间,此时学生已完成知识储备,却面临期待与现实的落差冲击。

社会时钟的压迫感尤为明显,某985高校心理学实验室的脑成像研究表明,当考生听到"改变命运""人生分水岭"等词汇时,杏仁核活跃度较平时提升37%,这种生理性焦虑往往源于家长无意间传递的集体无意识:"隔壁王叔家孩子去年考砸了,.."这类暗示性话语犹如心理多米诺骨牌。

自我认知的错位同样值得警惕,某省状元在回访中坦言:"最煎熬的不是题海战术,是每次模考后班主任说'这个分数上清北还不够'。"当目标成为枷锁,原本积极的自我激励就会异化为精神酷刑,教育者需要警惕的是,当代青少年在社交媒体影响下,普遍存在"成功可视化焦虑",将人生简化为几个关键节点的完美呈现。

家庭支持系统的重构:从监工到摆渡人 北京师范大学家庭教育研究中心的最新调查揭示,76%的考前冲突源于沟通错位,当家长说"放轻松",孩子听到的可能是"你必须赢";当父母强调"正常发挥",考生接收的或是"不许失误",这种认知偏差犹如信号干扰,让关爱变成压力。

智慧的陪伴需要重构对话模式,建议家长将"考不上怎么办"转换为"无论结果如何,我们都有解决方案";把"你要抓紧时间"调整为"需要我帮你规划作息吗",某重点高中开展的"亲子对话工作坊"实践表明,这种表达转换能使家庭焦虑指数下降42%。

营造安全岛比制造无菌室更重要,海淀区某重点校的心理教师分享过典型案例:考生小李在模考失利后,父亲没有追问分数,而是带他去郊外骑行,那个下午的山风,比任何安慰话语都有效地修复了心理弹性,家庭应当成为情绪的缓冲区,而非压力的放大器。

心理调节工具箱:五维赋能训练法 认知重构训练能有效打破焦虑闭环,教导考生区分"现实压力"与"灾难幻想",通过"三问法"(这个担忧发生的概率有多大?最坏结果是什么?我可以如何应对?)进行思维纠偏,某实验班的数据显示,每日进行15分钟认知日记写作的学生,焦虑量表得分降低28%。

生理平衡术往往事半功倍,东京大学的研究证实,考前进行4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)连续三组,能使皮质醇水平下降31%,建议考生在模拟考场进行渐进式肌肉放松训练,从脚趾到头皮逐组收紧-放松,这种具身认知法能建立新的条件反射。

正念聚焦法破解注意力涣散,使用"番茄工作法"将复习切割为25分钟专注单元,配合白噪音背景,这种结构化学习能提升37%的记忆留存率,某省实验中学引入正念饮食训练,要求学生在课间专注感受柑橘的纹理与香气,这种感官唤醒法显著改善了考生的情绪稳定性。

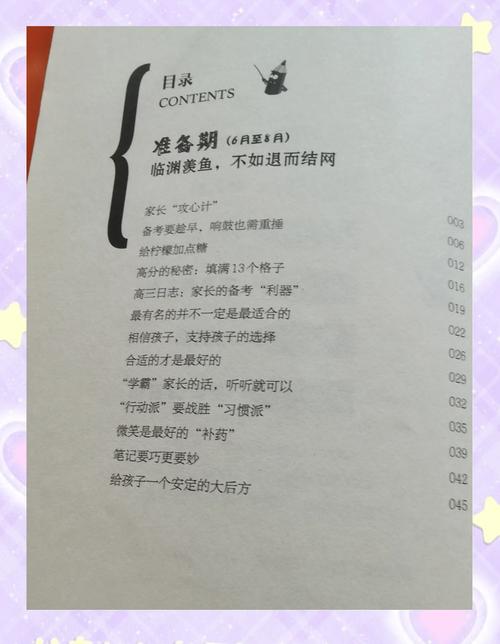

时间管理的艺术:寻找效率与张力的平衡点 时间焦虑往往源于"未完成感",建议采用"三维规划法":将剩余时间划分为知识巩固期(考前60-30天)、应试提升期(30-15天)、心理调适期(15-0天),每个阶段设置差异化目标,如巩固期侧重体系建构,调适期着重状态保持。

"黄金时段"的精准利用至关重要,脑科学显示,晨间6-8点适合逻辑思维训练,午后3-5点适宜文科记忆,晚间8-9点可进行错题反思,某市状元在分享中提到,每天保留1小时"留白时间"用于冥想或散步,反而提升了整体复习效率。

仪式感创造心理锚点,建议考生建立"启动-结束"仪式,如复习前冲泡特定茶饮,结束后整理书桌,这种时空标记能增强掌控感,某跟踪研究显示,具有稳定仪式习惯的考生,临场发挥稳定性高出23%。

专业支持的介入时机:识别需要外援的信号 当焦虑呈现躯体化症状(持续失眠、心悸、呕吐)超过两周,或出现认知功能障碍(记忆断片、阅读障碍)时,需要及时寻求专业帮助,某青少年心理热线的统计显示,5月咨询量是平日的3倍,但专业人士提醒:最佳干预窗口期其实是考前90-60天。

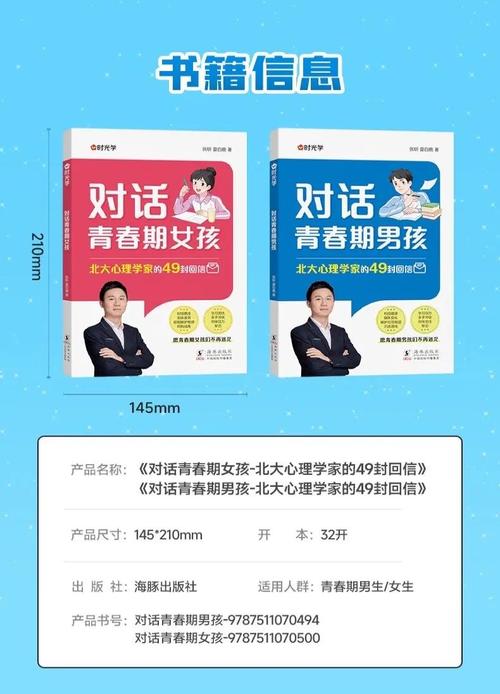

选择辅导机构需擦亮双眼,正规心理咨询应具备三大要素:保密协议签署、阶段性评估报告、家校协同方案,警惕"考前冲刺心理班"的过度承诺,真正专业的辅导应是赋能而非替代。

医疗介入的合理边界需要明确,对于确诊焦虑症或抑郁症的考生,在精神科医生指导下短期使用抗焦虑药物是必要选择,但需配合认知行为治疗,某三甲医院的数据表明,药物与心理联合治疗的有效率达78%,显著高于单一疗法。

超越高考的人生视野:种下终身成长的种子 在咨询中,我常引导考生绘制"人生九宫格":将人生划分为知识、健康、情感等九个维度,这种可视化练习往往能让青少年顿悟:高考只是知识维度的一个节点,某复读生通过此方法重建自信,第二年不仅考入理想院校,更创立了校园心理互助社团。

挫折教育的本质是心理疫苗接种,分享往届学生的"非典型成功路径",如某考生因发挥失常进入普通院校,却通过竞赛保研清华的案例,这些真实故事比空洞说教更有说服力,某校开展的"学长说"活动使考生抗压能力提升34%。

终身学习力的培养才是教育的真谛,建议家长与孩子共读《终身成长》等著作,讨论"智力增长论"的理念,某家庭在考前三个月定期举办"成长型对话",孩子最终不仅考出佳绩,更养成了持续精进的习惯。

站在教育的长河边,我们当明白:高考不是瀑布式的终极坠落,而是溪流般的持续奔涌,当家长放下"毕其功于一役"的执念,当教师不再做焦虑的二传手,当社会摘下过度聚焦的放大镜,孩子们自会在适度的压力中完成美丽的蜕变,真正决定人生质量的,从来不是某个夏天的分数,而是穿越风雨时积淀的心理韧性,让我们携手为考生们点亮六盏温暖的灯:理解之灯、接纳之灯、方法之灯、希望之灯、成长之灯,以及最重要的——无条件的爱之灯。