高三恋爱的普遍性与家长的焦虑根源

高三阶段,青少年进入青春期后期,生理与心理的成熟促使他们对情感产生更强烈的探索欲望,据某重点中学2023年的匿名调查显示,约35%的高三学生承认有过恋爱经历或正处于恋爱状态,这一现象背后,既有个体成长的必然性,也有社会环境的影响——影视作品、网络信息对爱情的渲染,同龄人之间的情感共鸣,都成为催化剂。

家长面对这一问题时往往陷入两难:既担心强行干预影响亲子关系,又忧虑恋爱分散孩子备考精力,某心理咨询机构的数据显示,超过60%的家长在发现孩子恋爱后,会采用“直接禁止”“暗中监视”等方式,但其中近80%的家庭因此爆发激烈冲突,一位母亲曾含泪倾诉:“我知道高三不该分心,但我越反对,孩子越叛逆,甚至说要放弃高考。”

这种现象反映出家长常见的认知误区:将恋爱与学业对立,忽视情感需求背后的心理动因,心理学研究证明,适度的情感支持能缓解备考压力,关键在于如何引导孩子平衡关系。

识别信号:从行为变化中读懂孩子的真实需求

高三学生的恋爱往往隐藏于细节中,突然注重外表(如频繁更换发型、在意服装搭配)、手机使用时间激增、情绪波动明显(如莫名兴奋或低落),都可能是信号,但家长需避免“草木皆兵”——某班主任曾分享案例:一名男生因每天给女同学带早餐被家长误认为“早恋”,实则他只是感激对方帮他补习数学。

建议采取三步观察法:

- 客观记录:连续一周记录孩子作息、情绪、社交变化,避免主观臆断;

- 对比分析:对比高三前后的行为模式差异,区分“备考压力反应”与“情感波动”;

- 寻找契机:选择孩子放松时(如饭后散步)自然开启话题,而非审问式沟通。

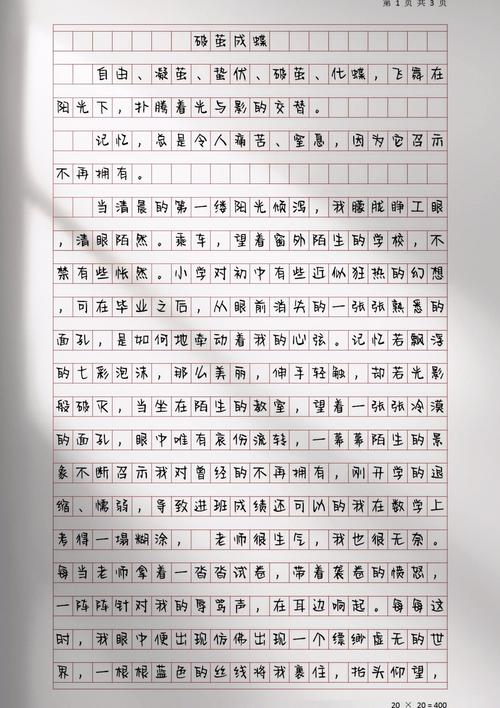

沟通策略:用“共情式对话”替代说教

当确认孩子处于恋爱状态时,家长的沟通方式决定后续走向,经典错误案例包括:“你成绩下降都是因为谈恋爱!”“这时候谈感情就是不自爱!”这类指责会立即激发青少年的防御心理,一位高三男生在日记中写道:“他们根本不懂,这份感情是我每天刷题到凌晨的动力。”

有效沟通的四个关键点:

-

表达理解而非评判

- 错误示范:“你知不知道现在恋爱多危险?”

- 正确示范:“这个年纪喜欢别人很正常,妈妈年轻时也有过类似经历。”

-

聚焦具体影响而非抽象道理

- 错误示范:“恋爱会影响你一辈子!”

- 正确示范:“你最近模考数学少了20分,是遇到什么困难了吗?我们可以一起想办法。”

-

赋予责任而非剥夺选择权

- 错误示范:“马上分手!高考完随便你谈。”

- 正确示范:“你觉得怎么安排时间,既能维护感情又不耽误复习?”

-

建立“盟友”关系而非对立角色

案例:父亲发现女儿恋爱后,主动分享自己高中时如何协调学业与感情,最终达成“每天专心学习6小时后可自由联系”的约定。

引导孩子建立“成长型恋爱观”

禁止恋爱在高三阶段往往适得其反,智慧的做法是将此转化为教育契机,北京某重点中学的心理教师设计过一套“恋爱成长课程”,核心是引导青少年思考三个问题:

- 这段关系让我成为了更好的人吗?(如互相督促学习、情绪更稳定)

- 我们是否有能力应对可能的风险?(如成绩下滑、矛盾处理)

- 如果高考后进入不同城市,我们的规划是什么?

某男生在课程后写道:“原以为恋爱就是天天聊天,现在才明白,真正的喜欢是两个人一起进步。”这种认知转变,远比家长强制干预更有效。

实操工具箱:家长可立即行动的方法

-

时间管理契约

与孩子共同制定每日计划,明确学习、休息、社交时间段,例如约定“周末晚餐后可自由安排1小时联络”,既给予空间又设定边界。 -

第三方资源介入

邀请孩子信任的舅舅、表哥等年轻长辈分享经验,或推荐《少年时》《青春期心理手册》等书籍,用客观内容替代说教。 -

目标转化法

将“考上同一所大学”转化为共同目标,某省理科状元曾坦言:“我和女友约定,如果谁能进入年级前十,就陪对方晨跑一周,结果我们轮流上榜了八次。” -

危机预案制定

提前讨论“如果成绩下滑怎么办”“如果吵架影响情绪怎么办”,让孩子意识到责任的同时,感受到家长的支持。

特殊场景应对指南

-

发现孩子深夜聊天:

递上一杯牛奶:“最近是不是压力大睡不着?需要妈妈陪你聊聊吗?”(传递关心而非指责) -

成绩明显下降时:

用数据说话:“这三周你的英语完形填空错误率增加了40%,我们一起看看问题出在哪里?”(聚焦解决方案) -

孩子主动坦白时:

第一时间肯定:“谢谢你愿意信任我,这说明你是个有责任感的人。”(强化亲子信任)

爱是化解矛盾的终极答案

一位处理过200+例高三恋爱案例的心理咨询师曾说:“那些最终平稳度过高三的恋爱,背后都有懂得‘策略性放手’的家长。”青春期恋情不是洪水猛兽,而是孩子学习责任、时间管理、情绪调控的重要实践场,当家长用理解取代恐惧,用引导替代控制,孩子收获的不仅是一段成长经历,更是一生受益的情感智慧。