在校园心理咨询室,我接待过一位焦虑的母亲:她14岁的儿子最近频繁逃学,衣服上开始出现烟味,书包里藏着打火机,经过深入沟通发现,这个原本乖巧的少年最近结交了几个被学校处分的"问题学生",这种情形折射出当代家庭教育中一个普遍困扰——当孩子主动选择与"问题同伴"交往,家长应该如何应对?

解构"坏孩子"标签:超越表象的认知革命 教育工作者需要首先解构"坏孩子"这一概念,美国发展心理学家朱迪斯·哈里斯在《教养的迷思》中指出,同伴群体对青少年的影响力远超家庭,但将同伴简单划分为"好"与"坏"的二元对立,本质是成年人用结果倒推的认知偏差。

某重点中学曾跟踪调查过被称为"坏孩子"群体的学生档案,发现其中32%存在家庭情感忽视,45%经历过学业挫败,28%有未被识别的学习障碍,这些数据提醒我们,所谓"问题学生"往往是被系统性教育机制边缘化的受害者,青少年选择这类同伴,可能是潜意识中对主流评价体系的反叛,或是寻找被成年人忽视的情感共鸣。

深层动机解码:青少年为何被"问题同伴"吸引

-

自我认同建构期:12-16岁青少年正处于埃里克森人格发展理论中的"同一性对角色混乱"阶段,他们通过建立与家庭价值观相异的社交圈,完成自我边界的探索,某国际学校曾出现"优等生帮派",高智商学生集体违纪的案例,正是这种心理机制的极端表现。

-

补偿性心理机制:家庭情感支持不足的孩子,更容易被具有"江湖义气"特征的同伴吸引,北京师范大学青少年研究中心调查显示,在"问题同伴"群体中,68%的成员来自父母离异或长期分居家庭。

-

权力重构尝试:当孩子在主流评价体系中处于弱势地位时,"问题群体"往往提供另类价值坐标系,一个数学总不及格的学生,可能在抽烟技巧比拼中获得"江湖地位",这种替代性成就满足深层心理需求。

教育干预的三大误区实证分析

-

粗暴隔离策略失效:上海某初中曾强制调换"问题学生"班级,三个月后跟踪发现,原群体成员通过社交媒体建立更紧密的联系,衍生出地下组织。

-

道德说教适得其反:神经科学研究表明,青少年前额叶皮层尚未发育成熟,对抽象道德规训的接受度低于情感体验,单纯强调"近朱者赤"的理论,可能激发逆反心理。

-

监控升级引发信任危机:某家庭教育APP的定位追踪功能,曾导致14岁少女离家出走72小时,过度监控往往将孩子推向更隐蔽的同伴群体。

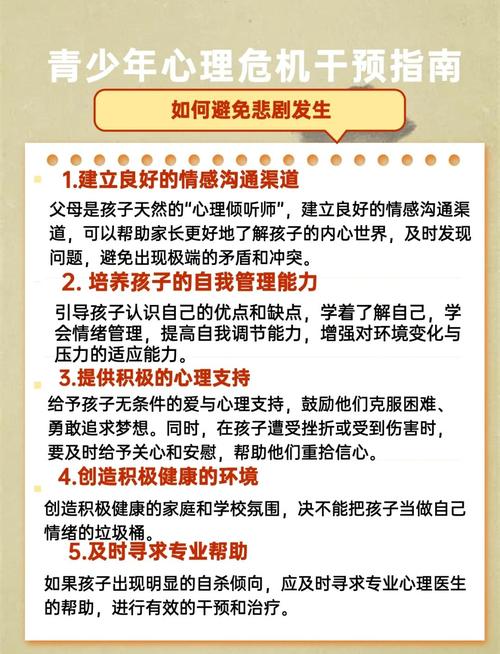

阶梯式干预方案:基于发展心理学的实践路径 第一阶段:建立诊断性对话机制 • 采用非暴力沟通模式:将"你怎么总和坏孩子玩"转化为"能和我聊聊你欣赏朋友的哪些特质吗" • 绘制社交生态图谱:引导孩子用思维导图梳理朋友圈,标注每个朋友的特长、爱好、相处场景 • 启动"三日观察法":共同记录与不同朋友相处后的情绪波动曲线

第二阶段:构建替代性社交场景 • 开发兴趣迁移项目:将孩子对"问题同伴"的崇拜,转化为对某领域达人的追随,例如组织电竞比赛引导接触职业选手 • 创设混合型社交场域:邀请不同特质学生组成课题小组,某中学通过"城市探险计划"成功转化6个"问题小团体" • 家庭朋辈示范计划:安排与大学生志愿者建立成长伙伴关系

第三阶段:培养批判性社交智慧 • 开展情境模拟训练:设计"朋友邀约逃课"等场景,训练风险评估能力 • 引入认知行为疗法:用ABC情绪理论解构同伴压力应对模式 • 建立社交成本核算体系:用经济学概念量化不同社交选择的机会成本

预防性教育体系的构建

家庭情感账户理论:华盛顿大学研究显示,每周累计5小时高质量陪伴,可建立抵御不良同伴影响的免疫屏障,具体实施包括:

- 设立"无电子设备晚餐"

- 开发家庭暗号系统

- 实践"3F倾听法"(Fact, Feeling, Focus)

学校生态重构方案:

- 推行"影子学生"计划,让"优等生"与"后进生"结成双向学习伙伴

- 开设"非暴力沟通"必修课

- 建立多维度评价体系,设立"进步之星""义气奖章"等特色奖项

社区支持网络搭建:

- 组织跨年龄层兴趣社团

- 开设家长解忧咖啡馆

- 建立青少年活动积分银行

面对孩子选择的"问题同伴",教育的智慧在于将危机转化为成长契机,2022年某省高考状元曾在访谈中坦言,中学时代混迹"差生圈"的经历,反而培养了他独特的同理心和危机处理能力,这提醒我们:真正的教育不是建造无菌室,而是培养具有免疫力的生命体,当我们用发展的眼光看待孩子的每一次社交选择,用专业的策略引导他们构建社交免疫力,那些令家长焦虑的"坏朋友",或许正是不完美的世界里,最生动的教育素材。

(全文约1720字)