手机依赖正在吞噬童年

中国互联网络信息中心最新数据显示,我国未成年人互联网普及率达99.8%,超过60%的儿童在3岁前就接触智能设备,在某三甲医院眼科门诊,12岁以下儿童近视患者中,每天使用电子设备超2小时的占比高达78%,更令人忧心的是,儿童心理门诊接收的注意力缺陷障碍案例,近三年以年均15%的增幅持续攀升。

在这些冰冷数字背后,是无数家庭的真实困境:饭桌上不再有欢声笑语,取而代之的是此起彼伏的游戏音效;亲子时光被短视频的机械笑声取代,孩子的眼神逐渐失去灵动的光芒,一位小学班主任坦言,现在课间最热闹的不是操场,而是厕所隔间里偷偷刷手机的身影。

被低估的伤害:手机依赖的隐形代价

视觉系统的不可逆损伤远超家长想象,儿童晶状体调节能力是成人的2-3倍,长时间紧盯屏幕会导致睫状肌持续痉挛,首都儿科研究所的追踪研究表明,每天使用手机超1小时的儿童,3年内近视度数平均增长150度,是正常儿童的2.5倍。

注意力的慢性中毒更值得警惕,斯坦福大学神经科学实验显示,频繁切换手机应用的儿童,其大脑前额叶皮层活跃度降低40%,这直接导致深度思考能力退化,某重点中学的课堂观察发现,手机成瘾学生平均专注时长不足8分钟,仅是同龄人的三分之一。

社交能力的荒漠化正在悄然发生,儿童发展心理学证实,7-12岁是共情能力培养的关键窗口期,过度依赖虚拟社交的孩子,其镜像神经元发育滞后,表现为表情识别错误率高出37%,同理心测试得分低29个百分点,这些孩子在现实交往中往往显得笨拙而焦虑。

分龄干预策略:因时制宜的解决方案

学龄前阶段(3-6岁)需要建立清晰的"数字围栏",可采用"三不原则":卧室不放电子设备、餐桌上不出现屏幕、亲子互动时不使用手机,英国皇家儿科医学院建议,该年龄段每日屏幕时间应控制在20分钟以内,且必须家长全程陪伴。

小学阶段(7-12岁)适合引入"数字存折"制度,与孩子共同制定每周使用计划,将学习、娱乐、社交等需求量化管理,例如完成作业可获得15分钟娱乐时间,参与家务劳动兑换20分钟社交时长,北京某实验小学实践发现,这种方法使违规使用率下降62%。

初中阶段(13-15岁)需要构建价值认知体系,通过"手机使用成本分析表",让孩子直观看到时间投入与学业成绩、视力变化、运动时长的关联曲线,上海家庭教育指导中心研发的情景模拟课程显示,参与学生自主调整使用时间的比例达到81%。

家长行动指南:从约束到引导的范式转变

环境塑造胜过千言万语,在客厅设置"家庭充电站",所有电子设备在非使用时段集中存放,杭州某社区调研显示,实施该措施的家庭,孩子日均使用时间减少83分钟,更重要的是,书柜位置应比电视柜更醒目,用实体书籍的自然吸引力对抗数字诱惑。

替代方案的质量决定成败,周末可开展"自然探索日",用昆虫观察、植物拓印等沉浸式体验替代手机游戏,北京市青少年宫的数据表明,定期参与户外活动的儿童,其多巴胺分泌模式更健康,对电子产品的心理依赖度降低45%。

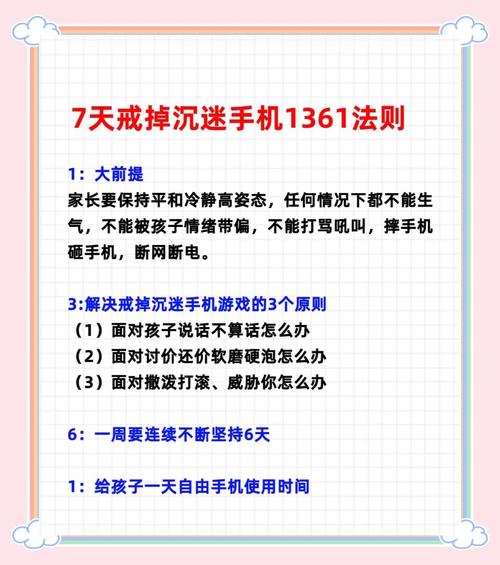

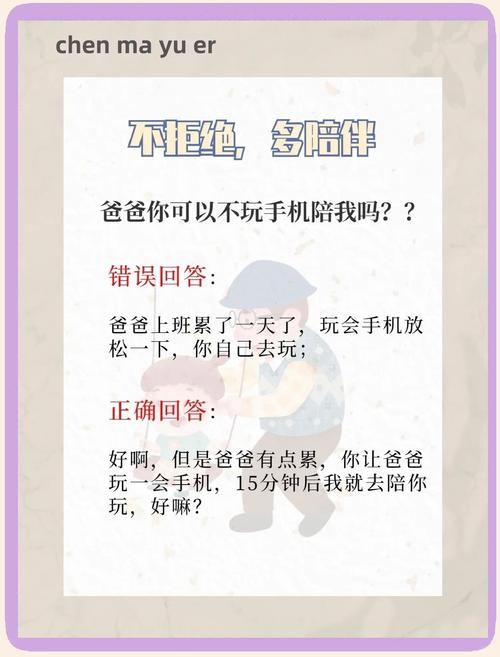

沟通艺术的升级迭代至关重要,摒弃"不准玩手机"的禁令式语言,转换为"我们一起来规划时间"的共建模式,当孩子出现抵触情绪时,采用"情绪标注法":"妈妈注意到你现在有些烦躁,是因为不能继续玩游戏对吗?"这种表达方式可使冲突概率下降70%。

构建免疫系统:培养数字时代核心竞争力

在北京市某重点小学的"无屏星期三"活动中,孩子们重新发现了跳皮筋、翻花绳的乐趣,这种回归本真的游戏不仅锻炼了肢体协调性,更培养了即兴创造能力,数据显示,长期参与传统游戏的学生,其发散性思维测试得分高出同龄人22%。

家庭读书会的复兴是另一剂良方,每晚固定30分钟的全家共读时间,通过角色扮演、情节预测等互动形式,让孩子体验深度思考的愉悦感,广州某家庭教育跟踪研究显示,坚持亲子阅读的家庭,孩子自主阅读习惯养成率是其他家庭的3.8倍。

生活技能的刻意培养更能建立持久自信,从烘焙蛋糕到修理自行车,这些需要手眼协调、分步推进的真实任务,能有效提升孩子的延迟满足能力,日本儿童研究所发现,掌握3项以上生活技能的青少年,其手机依赖指数普遍低于平均水平。

在这个屏幕无处不在的时代,完全隔离数字设备已不现实,但通过科学引导,我们完全可以帮助孩子建立健康的使用习惯,每个捧着手机不放的孩子,内心都渴望更丰富的世界,当现实生活足够精彩,虚拟世界自然不再是逃避的港湾,这场守护童年的持久战,需要的不是对抗的硝烟,而是智慧的光芒。