徽州屋檐下的道德寓言在皖南层叠的马头墙下,流传着一个令人脊背发凉的传说:某富商为躲避仇家追杀,在家族墓地修建活人墓,却意外引发连环命案,这个被称作"活人墓奇案"的故事,历经百年口耳相传,已然超越了单纯的猎奇叙事,成为解码徽州文化基因的重要文本,当我们拂去故事表面的惊悚尘埃,会发现其中暗藏着传统社会复...

序章:教育现场的永恒之问在中学教师办公室的午后,一位母亲攥着成绩单的手微微颤抖:"老师,孩子初一基础这么差,初二还能赶上吗?"这个看似简单的问题背后,折射着中国教育体系特有的焦虑与期待,作为深耕基础教育研究十五年的教育工作者,我目睹过无数类似场景,本文将从认知科学、教育心理学及教学实践三个维度,系统...

在高中教学一线深耕十五年,我见证过太多学生捧着课本喃喃自语"昨天刚背过,怎么全忘了",这种记忆困局绝非个例,根据北京师范大学2022年教育质量监测报告显示,72.3%的高中生存在"学得快忘得更快"的学习困境,但记忆力的强弱从来都不是天赋的专利,而是一套可拆解、可训练的科学系统,解构记忆机制:遗忘是必...

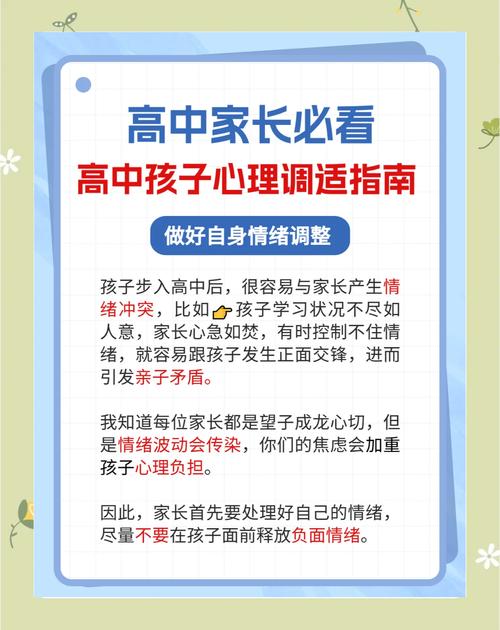

(全文约2500字)象牙塔里的隐忧:当代大学生心理危机现状2023年教育部发布的《大学生心理健康发展报告》显示,超过63%的新生存在不同程度的适应障碍,其中抑郁、焦虑等负面情绪呈逐年上升趋势,这个数据背后折射出的是无数家庭面临的共同困境——当孩子带着全家期待踏入大学校门,却陷入难以名状的心理困境,某...

被误解的儿童认知发展(450字)儿童粗心现象常被家长误读为态度问题,实则是认知发展阶段的必然表现,神经科学研究表明,12岁以下儿童前额叶皮层发育仅完成70%,导致执行功能(包括工作记忆、抑制控制、认知灵活性)存在天然缺陷,美国儿童发展协会2019年发布的追踪研究显示,7-10岁儿童平均每周出现17次...

故事的伦理困境与社会镜像在徽州黛瓦白墙的深巷里,口耳相传的民间故事如同青石板上的苔痕,记录着皖南社会的集体记忆,"可怜寡妇"与"老光棍"的叙事母题,恰似新安江畔的晨雾,既笼罩着宗法制度的森严阴影,又折射出民间智慧的温暖曙光,这个看似离经叛道的故事,实则是皖南社会转型期伦理观念嬗变的生动注脚,在程朱理...

引言:被误解的关爱方式在中国家庭教育的传统图景中,母亲总以"反复叮嘱"的形象出现,从清晨催促起床到深夜检查作业,从穿衣吃饭到考试排名,这些高频次、强重复的语言输出被视作母爱的具象化表达,2023年中科院心理所发布的《家庭教育现状调查报告》显示,76.8%的中小学生每天接受母亲语言指导超过50次,其中...

在心理咨询室暖黄色的灯光下,11岁的小宇第三次摆弄着沙盘里的玩具士兵,突然低声说:"如果我真的重要,爸妈为什么总在开会?"这个场景折射出当代家庭教育中一个隐秘的痛点——当孩子质疑父母的爱,不仅动摇着家庭关系的根基,更可能成为孩子心理发展的转折点,误解的种子:跨越两代的情感认知鸿沟在儿童发展心理学领域...

蓝田玉的历史文化溯源在陕西省西安市蓝田县的山脉深处,沉睡着一类承载华夏文明基因的矿石——蓝田玉,自新石器时代起,这种质地温润、色泽莹洁的美玉便成为中华先民沟通天地的媒介,《汉书·地理志》记载"蓝田山出美玉",印证了其作为中国古代四大名玉之一的显赫地位,从仰韶文化遗址出土的玉斧,到商周时期的礼器玉琮,...

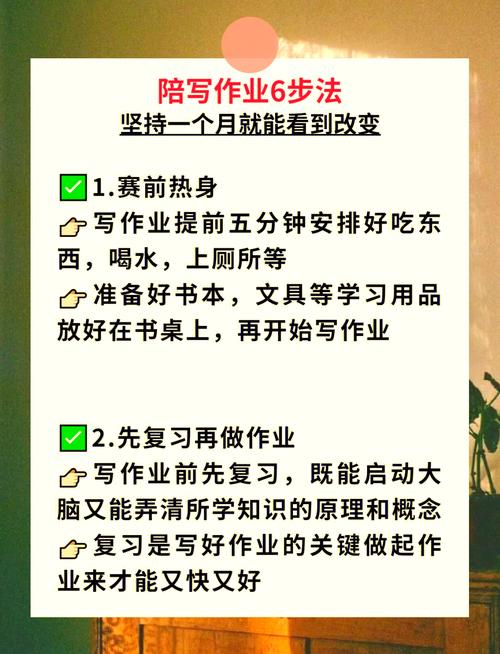

教育现场最真实的叩问往往发生在书桌旁,当孩子放下铅笔,皱着眉头说出"我不想写作业"时,这个瞬间就像一面镜子,照见家庭教育最本质的模样,2023年基础教育质量监测数据显示,我国中小学生日均作业时间较十年前增加47分钟,但作业完成质量却下降13.6%,这组矛盾的数据背后,折射出新时代家庭教育的深层困境,...

童话隐喻中的教育困局在格林童话《睡美人》的原始版本中,公主因纺锤刺破手指而沉睡百年;安徒生笔下的拇指姑娘曾被鼹鼠强迫成婚;迪士尼动画《灰姑娘》里的小老鼠格斯拼死保护水晶鞋,这些经典场景不约而同地透露出人类社会根深蒂固的身份偏见——公主象征纯洁高贵,老鼠代表卑贱危险,这种符号化的认知模式,恰如教育场域...

引言:被忽视的青春期信号当15岁的晓晨第三次被班主任提醒“别咬手指”时,这个习惯已持续了整整一学期,他的指甲边缘布满深浅不一的齿痕,指节皮肤因长期湿润而泛白发皱,这种看似微不足道的行为,实则是青春期特有的心理语言——据统计,约38%的青少年存在不同程度的重复性身体动作(RBBs),其中咬手行为因隐蔽...

透视作业抗拒的心理密码儿童抗拒写作业的现象背后,暗藏着复杂的成长密码,从发展心理学视角观察,7-12岁儿童的作业抗拒通常呈现三种典型特征:持续性拖延(作业启动困难)、选择性逃避(只做部分科目)、情绪性对抗(伴随哭闹摔打),这些行为表象折射出儿童未满足的心理需求——他们正在通过抗拒行为传递"我需要帮助...

青少年厌学现象的普遍性与特殊性根据教育部2023年发布的青少年学习状况调查报告显示,13-15岁学生群体中出现持续性厌学情绪的比例已达21.7%,其中14岁作为初中二年级的关键转折点,出现厌学行为的案例呈现显著增长趋势,这个特殊年龄段的青少年正处于身心发展的"暴风骤雨期",他们的认知能力、情绪波动与...

2023年9月,某重点中学发生的"课堂辱师事件"在社交媒体持续发酵,引发全社会对师生关系与教育惩戒的热议,面对这类教育突发事件,教育工作者既不能简单粗暴地"以暴制暴",也不能无原则地妥协退让,如何将危机转化为教育契机,既维护教师尊严又保护学生成长,需要教育者具备专业的处置智慧和系统的应对策略,现象背...

被忽视的成长困境:为什么孩子的心累比身体疲惫更危险凌晨两点,初三学生小宇的台灯依然亮着,他机械地翻着数学练习册,眼泪突然砸在草稿纸上——"我真的好累,但我不敢告诉妈妈",这个场景不是个例,中国青少年研究中心2023年的调查显示,67.4%的中小学生存在持续性心理疲劳,其中38.9%的孩子曾产生"活着...

火把节的历史溯源与教育基因在大小凉山的群山褶皱中,彝族火把节的篝火已持续燃烧千年,这个起源于原始宗教祭祀的节日,最早可追溯至彝族先民对火的自然崇拜,据《西南彝志》记载,彝族先民在观察星象时发现,农历六月二十四日恰逢北斗星柄上指,此时点燃火把可驱散阴霾,护佑丰收,这种朴素的自然认知,构成了火把节最初的...

凌晨三点的书房里,张女士第无数次点开儿子的微信对话框,距离上次争吵已经过去两周,那个曾经乖巧听话的孩子,现在连生活费都不愿接受,二十岁的儿子在省外读大学,专业从父母选的金融改成了冷门的历史学,最近又提出要休学创业,这样的场景正以不同版本在无数家庭上演:子女成年后的"叛逆期"与父母的失落感激烈碰撞,在...

当清晨七点的闹钟第5次被按掉时,王女士终于忍不住掀开了儿子的被子,13岁的李昊蜷缩在床上,用枕头捂住头大喊:"我就是不去!那些破题谁爱做谁做!"这样的场景正在无数初一家庭重复上演,据中国青少年研究中心2023年最新调查,初中阶段男生的厌学发生率较小学阶段激增137%,其中初一上学期成为问题爆发的"高...

【引言:被遗忘的童年隐喻】二十年前,在江南某地的夏夜里,外婆总会在竹席边轻拍着说:"席子下住着守护小妖精,踢被子的孩子会被挠脚心,"这个带着神秘色彩的民间传说,承载着代际间独特的教育智慧,当我们剥开童话的外衣,"席子下的小妖精"实则是理解儿童心理发展的重要密码——它揭示了恐惧在教育场域中不可替代的认...