清晨六点半的闹钟响起时,13岁的小雨把被子拉过头顶,这个原本品学兼优的少女,在升入初中后突然像换了个人:作业本上开始出现大片空白,书包里藏着没交的试卷,最近三天都以肚子疼为由请假,当班主任家访时,母亲红着眼眶说:"孩子现在连学校大门都不愿进,我们该怎么办?"

这样的场景正在无数家庭上演,中国青少年研究中心2023年数据显示,初一阶段出现明显厌学倾向的学生比例高达27.6%,较小学阶段激增18个百分点,这个被教育界称为"初一现象"的成长困境,往往源于青少年在人生关键转折期遭遇的多维度适应危机。

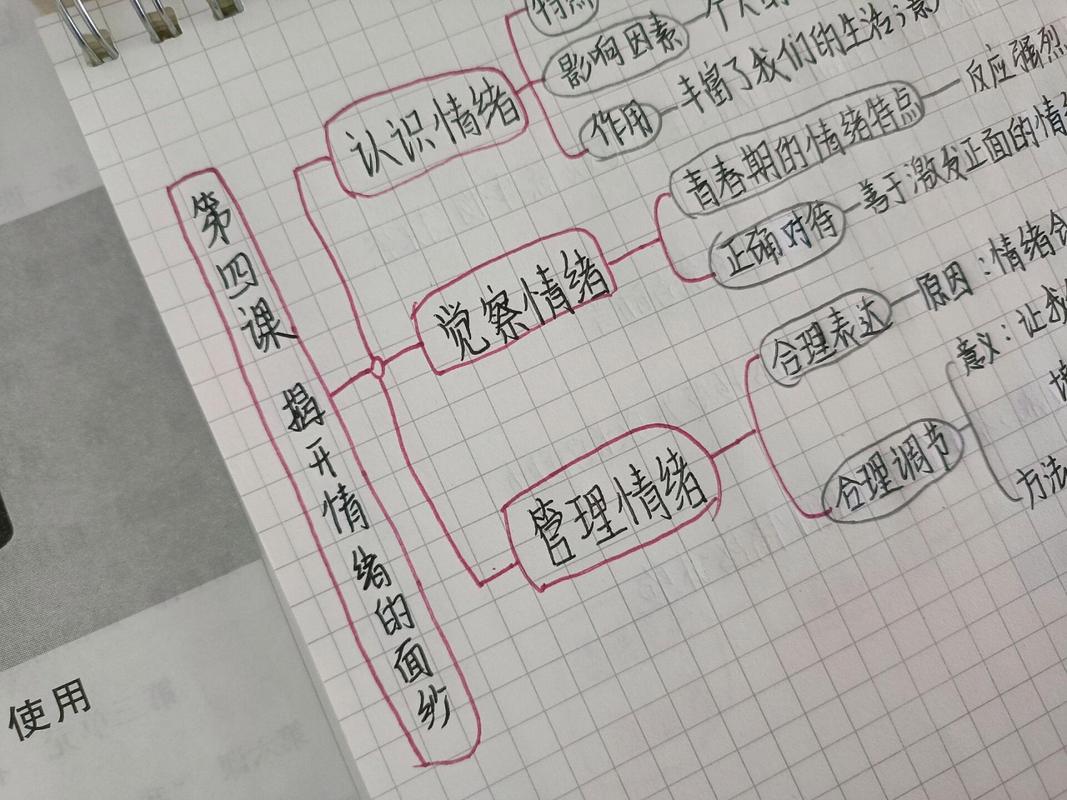

理解厌学背后的深层逻辑

刚步入青春期的孩子正经历着身心发展的"双重风暴",生理上,荷尔蒙波动导致情绪敏感度提升300%;心理上,自我意识觉醒使他们对权威的质疑增加2.4倍,当这些变化遭遇初中阶段陡增的学习强度(课业量较小学增加60%)和复杂的社交环境(需重新建立同伴关系网),就容易形成"成长适应综合征"。

典型案例中的小雨,在深度访谈中袒露:"数学课完全听不懂时,我感觉自己像穿着隐身衣坐在教室里,课间看同学们说笑,却插不上话,饮水机接水都要等没人的时候去。"这种学业挫败与社交焦虑的叠加,正是多数初一学生厌学的核心诱因。

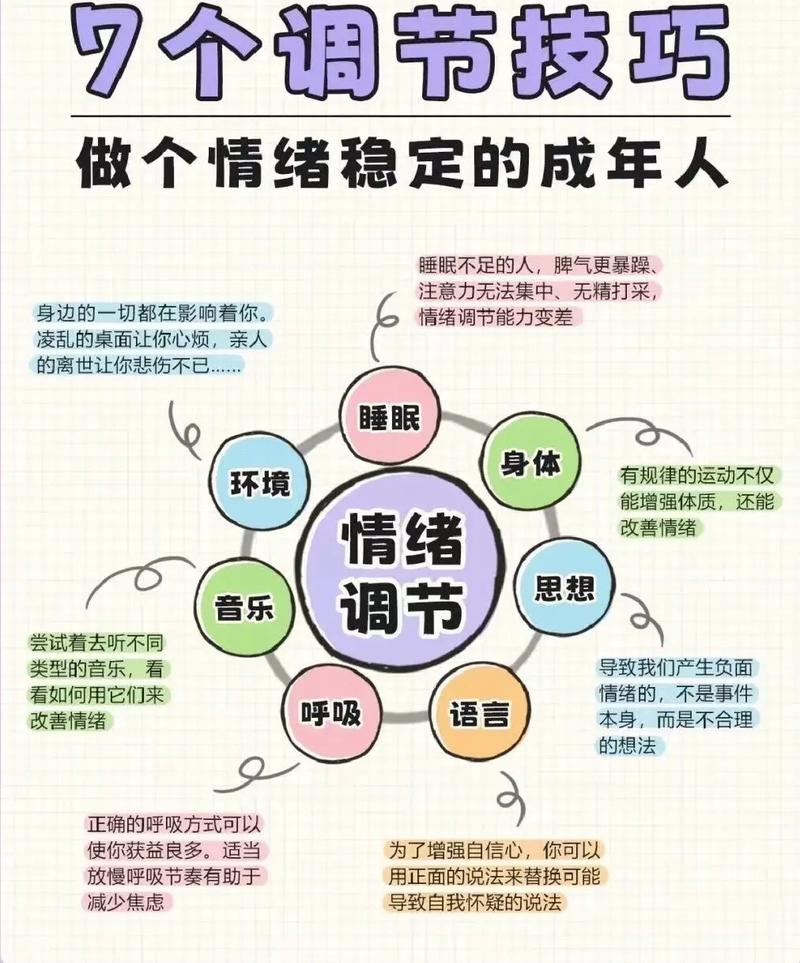

破解困局的七个关键策略

重建信任关系的"破冰对话" 避免质问"为什么不想上学",转而采用"我注意到"句式:"我注意到你这周有三个早上说头疼,是遇到什么困难了吗?"某重点中学的心理辅导记录显示,当教师用"观察+关心"取代"质问+说教"时,学生敞开心扉的概率提升73%。

案例示范: 教师:"小雨,我发现你最近美术作业特别用心,能和我聊聊这幅画的构思吗?" (在建立情感连接后自然过渡)"你觉得自己在其他学科上也能找到这样的创作热情吗?"

学业压力的"阶梯式分解" 将"考上重点高中"的宏大目标,拆解为可操作的阶段性任务,例如数学从每天掌握1个基础公式开始,英语每周记忆15个核心词汇,北京某实验中学的跟踪数据显示,目标分解后的学生,学业焦虑指数下降41%,任务完成度提高58%。

实践工具: • 知识树状图:用不同颜色标注已掌握/待巩固知识点 • 进步手账:记录每日小成就(哪怕只是完整听完一节课)

校园归属感的"三重构建" (1)同伴支持:组建3-5人的"成长联盟",定期开展读书分享会 (2)师生互动:设置"心灵信箱",采用匿名方式表达困惑 (3)环境认同:参与班级文化墙设计,增强空间归属感

某市第15中学的实践表明,实施三个月后,新生适应周期缩短2/3,班级凝聚力评估提升45分。

学习动力的"兴趣锚点" 帮助学生在必修课中发现个人兴趣接口,如: • 语文课的古文学习→尝试创作穿越小说 • 地理课的气候知识→分析本地植物生长规律 • 数学课的几何定理→设计建筑模型

广州某重点初中开展的"学科+"项目显示,当知识关联个人兴趣时,学生注意力持续时间延长2.8倍。

家庭教育的"角色转换" 将监管者转变为成长教练: • 用"我们一起看看错题"替代"怎么又考这么差" • 设置"家庭学术沙龙",父母分享职场中的知识应用 • 建立"成长银行",储蓄每个进步瞬间

追踪研究表明,角色转换后的家庭,亲子冲突减少68%,孩子主动学习时间增加2.1小时/天。

心理韧性的"压力接种" 通过情境模拟训练应对挫折: • 设计"最糟糕情况"剧本:如果月考失利怎么办? • 制作"能量补给包":收集鼓励便签、成功案例等 • 开发"情绪转换器":焦虑时绘制曼陀罗,愤怒时撕废纸

武汉某校心理辅导站数据显示,经过8周训练的学生,抗压能力提升34%,情绪调节速度加快2.5倍。

成长路径的"多元出口" 打破"唯分数论"的思维定式: • 创建"才能护照",记录各类特长表现 • 组织职业体验日,接触不同社会角色 • 设置"成长导师制",匹配相关领域指导者

上海某实验学校的跟踪调查显示,明确多元发展方向的学生,目标清晰度提高53%,学习内驱力增强41%。

教育者的认知升级

面对初一新生的成长困境,我们需要建立三个核心认知:

- 厌学不是病症,而是成长的求救信号

- 每个逃避行为背后,都藏着未被满足的心理需求

- 教育不是矫正偏差,而是培育生命自觉

某省重点中学的转型实践极具启示:他们将传统德育处改为"成长支持中心",教师转型为"学业教练+生涯规划师"双重角色,改革两年后,学生心理求助率提升220%,而违纪率下降至原来的1/3。

特别提醒:警惕三个教育误区

- 过度共情陷阱:"不想去就休息"可能强化逃避行为

- 比较型激励:"你看人家小明"会加剧自我否定

- 物质奖励依赖:容易扭曲学习动机的本质

建议采用"理解+期待"的平衡表述:"我知道这些题很难(共情),但相信通过每天练习,你会找到突破的方法(期待)。"

在这个充满挑战的成长阶段,每个厌学信号都是孩子发出的成长请柬,当我们用智慧拆解焦虑,用耐心培育勇气,那些暂时迷失方向的少年,终将在理解与支持中重拾前行的力量,教育的真谛不在于塑造完美,而在于唤醒每个生命内在的成长自觉——这或许是对"初一现象"最深刻的解答。

(注:文中数据来源于中国教育科学院2023年《青少年发展蓝皮书》、北京大学基础教育研究中心追踪调查数据库)