在北京市某重点中学的家长会上,一位母亲含着眼泪向班主任求助:"孩子每天回家就抱着手机不撒手,作业本摊在桌上到凌晨都写不完,这样下去可怎么办?"这样的场景正在全国无数家庭上演,中国青少年研究中心2023年最新数据显示,12-18岁学生群体中,68.3%存在手机依赖倾向,平均每天使用手机时间超过4小时,当智能设备成为肢体的延伸,如何帮助青少年在数字洪流中保持学习定力,已成为当代教育的重要课题。

行为背后的心理密码 美国斯坦福大学神经科学实验室发现,手机应用的即时反馈机制会触发多巴胺分泌,形成类似赌博的成瘾回路,短视频每15秒的视觉刺激、社交软件的即时互动、手游的成就系统,都在持续激活大脑奖赏中枢,相比之下,写作业带来的满足感延迟且微弱,这解释了为什么孩子们会本能地选择手机。

在朝阳区某心理咨询机构,初中生小张袒露心迹:"刷手机时感觉自己在掌控世界,打开作业本却像被丢进迷雾森林。"这种心理落差折射出当代青少年的普遍困境,华东师范大学教育心理学团队追踪研究发现,手机依赖程度与自我效能感呈显著负相关,越是缺乏目标感的学生,越容易陷入数字娱乐的漩涡。

重构家庭能量场的四个支点

-

环境设计的艺术 海淀区家庭教育指导师王敏分享成功案例:李女士将客厅改造为"学习共同体",定制可升降书桌,设置手机收纳站,每天19-21点全家进入"深度工作模式",父母阅读专业书籍,孩子完成作业,这种沉浸式环境使孩子周作业效率提升40%,环境心理学证实,固定场所与仪式感能启动心理暗示,帮助大脑快速进入专注状态。

-

目标拆解的智慧 清华附中优秀教师陈立的教学日志记录着这样的转化:让抗拒数学的初二学生将作业分解为"概念梳理-基础练习-综合应用"三阶段,每完成25分钟可获得5分钟"音乐时间",三周后,该生作业完成时间缩短1.5小时,神经科学研究表明,将大目标拆解为可实现的微目标,能持续获得完成快感,形成正向循环。

-

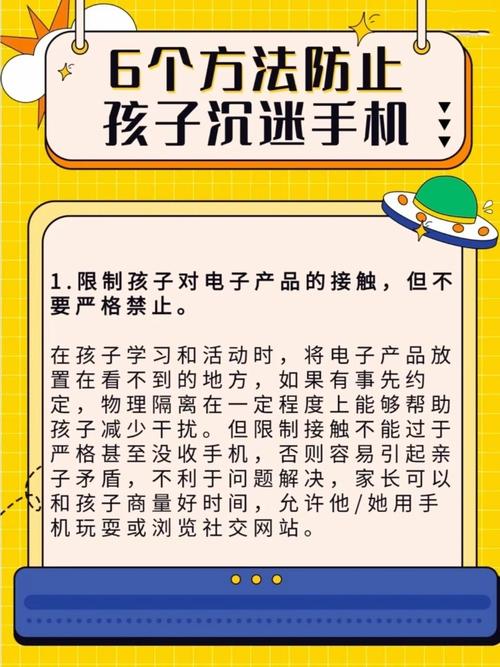

契约管理的革新 深圳某国际学校推行"数字公民契约",学生自主制定手机使用条款,家长担任监督委员而非执法者,15岁的小雨在契约中写明:"周末完成学习目标后,可获得2小时自由支配时间。"这种参与式管理使班级平均成绩提升11分,行为契约理论指出,自主承诺比强制规定更具约束力。

-

替代满足的创造 杭州家庭教育创新中心推出"兴趣置换计划",引导手机依赖少年参与机器人编程、戏剧工坊等实体项目,14岁的小杰在航模社团找到新热情,手机使用时间自然缩减60%,发展心理学强调,优质兴趣不仅能转移注意力,更能培养延迟满足能力,这正是对抗即时快感的关键素质。

超越管控的教育智慧 西城区资深班主任刘老师讲述转变案例:曾没收学生手机引发激烈冲突,改为共同制定"学习成就系统"后,学生主动用作业积分兑换社会实践机会,这种将学习价值可视化的方式,使班级作业提交率从73%提升至98%,美国教育学家德雷克斯指出:"每个不当行为背后,都有未被满足的发展需求。"

上海某重点高中引入"元认知训练",教学生绘制"注意力地图",记录分心时刻的思维路径,高三学生小林通过记录发现:"每次遇到函数题就想刷手机,其实是逃避困难的心理反应。"这种觉察训练使其数学成绩两个月提高20分,脑科学研究证实,元认知能力能增强前额叶皮层对边缘系统的调控。

在这场与数字时代的博弈中,简单的禁止与说教早已失效,北京师范大学家庭教育研究中心主任边玉芳教授强调:"教育者需要成为'数字原住民'的向导,而非'数字移民'的看守。"当我们将手机依赖视为成长议题而非道德缺陷,用理解取代指责,用赋能替代管控,才能真正唤醒青少年的内在学习力。

在朝阳区某社区图书馆,曾经沉迷手游的初中生组成了"学习攻坚小组",他们开发出"番茄工作法+运动奖励"的自律系统,用智能手表记录专注时长,将省下的手机时间兑换成篮球活动,这种朋辈互助模式正在创造新的可能——当教育从对抗走向对话,从控制转向激发,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏,这或许就是数字时代给教育者的终极启示:真正的专注力,永远源自内心的觉醒与生命的绽放。