教育焦虑背后的补课迷局 在上海市某重点中学门口,每天下午五点半总能看到这样的场景:刚结束晚自习的学生们背着书包匆匆赶往补习机构,他们的身影在暮色中显得格外疲惫,根据教育部2023年基础教育调研报告显示,我国中小学生参加课外补习的比例已达到78.6%,平均每周补习时长超过6小时,与之形成鲜明对比的是,有超过四成家长反馈"补习效果未达预期"。

这种投入与产出的失衡折射出当代家庭教育中的一个普遍困境:当孩子补课效果不理想时,家长是否应该继续这场看似无休止的教育"军备竞赛"?这个问题背后,实际上涉及到教育投资回报率、儿童心理发展规律、学习效率边际效应等多重维度的复杂考量。

效果不佳的深层原因剖析

-

知识吸收的生理极限 神经科学研究表明,青少年大脑的持续专注时间通常不超过45分钟,某知名培训机构曾进行过跟踪实验:将两组学生分别安排每天补习2小时和4小时,三个月后发现两组学生的成绩提升幅度仅相差3%,这说明当学习时间超过生理承受阈值后,边际效益会急剧下降。

-

被动学习的效率陷阱 北京师范大学教育心理研究所2022年的调研数据显示,在补习班中保持主动学习状态的学生不足35%,多数学生将补习视为"家长布置的任务",这种被动接受的学习模式直接导致知识留存率降低40%以上,一位初中班主任曾分享案例:班上有学生同时参加三个数学补习班,但月考成绩反而下滑,经了解发现该生已产生严重的逆反心理。

-

教学方式的适配偏差 教育专家指出,当前补习市场存在严重的"工业化生产"倾向,某连锁培训机构教师坦言,他们的标准化教案要同时适应20个不同学校的学生,这种"一刀切"的教学方式必然导致针对性不足,家长王女士的经历颇具代表性:她为儿子报了知名机构的英语班,半年后发现孩子口语毫无进步,原来该课程侧重应试技巧而忽视实际运用。

科学评估的五个维度

-

建立合理的评估周期 教育效果具有滞后性特点,建议至少观察两个教学周期(通常8-12周),但要注意设置明确的评估指标,如单科进步幅度、错题重复率、课堂参与度等,避免仅凭主观感受判断。

-

学习状态的多维观测 除成绩外,更应关注:睡眠质量是否下降、食欲有无变化、日常交流意愿强弱,北京儿童医院发育行为科临床数据显示,长期过度补习的学生出现焦虑症状的比例是普通学生的2.3倍。

-

投入产出比计算公式 可尝试建立简易评估模型:(成绩提升分数×知识留存率)/(时间投入+经济成本+机会成本),当这个比值持续低于1时,就需要重新考量补习的必要性。

-

个性化诊断工具应用 建议使用教育部认证的《中小学生学情分析系统》,通过专业测评定位知识薄弱点,杭州某重点中学的实践表明,精准诊断可使补习效率提升60%。

-

第三方视角介入 定期与学校任课教师沟通,获取专业建议,许多案例证明,班主任往往能发现家长注意不到的学习症结。

替代方案的多元化探索

-

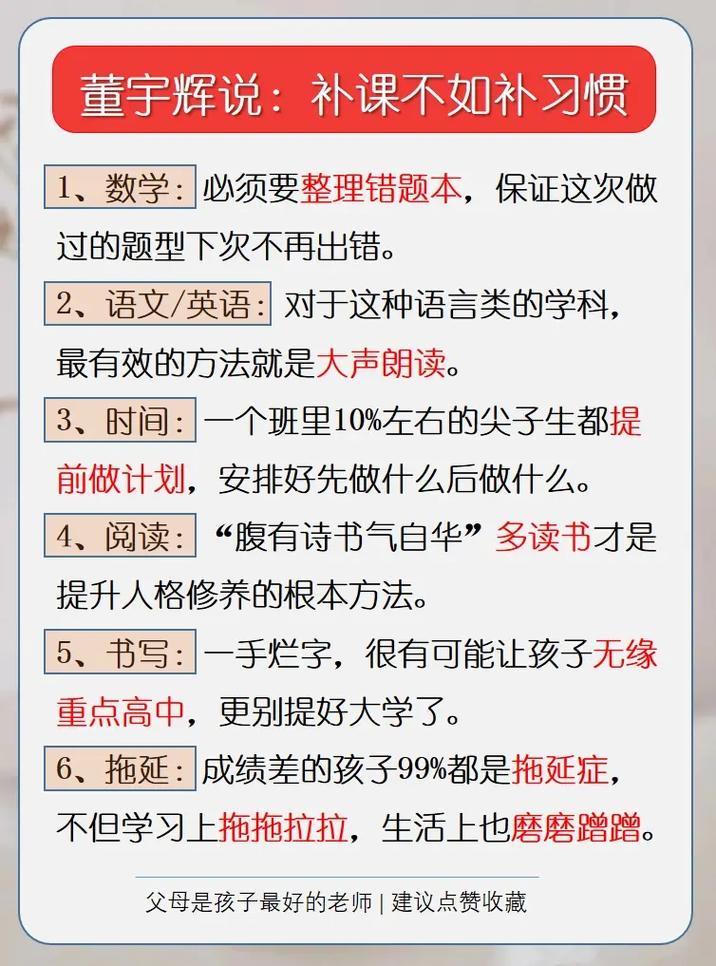

自主学习能力培养体系 清华大学附属中学推出的"学习力提升计划"值得借鉴:每天预留1小时自主规划时间,通过思维导图梳理、错题溯源、知识图谱构建等方法,帮助学生建立元认知能力,跟踪数据显示,参与该计划的学生成绩提升速度是补习组的1.8倍。

-

家庭教育场景重构 将厨房变为化学实验室,超市购物变成数学实践,家庭旅行转化为人文考察,深圳某教育创新机构研发的"生活化学习方案",使参与家庭的孩子在半年内综合素质评估提升27%。

-

社会资源整合利用 充分利用博物馆、科技馆、企业开放日等社会教育资源,上海市推行的"社会大课堂"项目证明,这种体验式学习的知识内化率比传统补习高40%。

-

数字教育工具善用 选择经过教育部门认证的AI学习系统,如智能错题本、自适应学习平台等,这些工具能实现精准推送,避免重复训练带来的效率损耗。

决策模型的构建与应用 建议家长采用SWOT分析框架: 优势(S):补习机构专业师资/系统教材 劣势(W):时间占用/经济压力/亲子关系紧张 机会(O):新型学习方式/政策支持 威胁(T):心理倦怠/创造性思维抑制

通过量化评分(每项0-5分)进行综合评估,当劣势和威胁总分超过优势和机会时,及时止损就是更明智的选择。

教育本质的回归之路 某省高考状元在访谈中透露,他从未参加过任何补习班,保持每晚9点前睡觉的习惯,这个案例提醒我们:教育不是时间的堆砌,而是认知效率的比拼,当补习成为扼杀学习兴趣的推手时,及时叫停恰恰是对教育规律的尊重。

建议家长建立"教育健康档案",定期评估孩子的学习生态,最好的补习,是保持对知识的好奇;最贵的投入,是守护成长的快乐,教育的终极目标不是装满知识的容器,而是点燃求知的火焰,当补课效果持续不佳时,或许正是我们回归教育本质的最佳契机。