清晨七点的阳光洒进教室,本该充满读书声的校园角落,却蜷缩着一位抱膝不语的初二男生,这个场景正在越来越多的家庭与学校反复上演——根据2023年中国青少年心理健康调查显示,15.7%的中学生存在不同程度的厌学情绪,其中13%已发展为持续性拒绝上学行为,面对这个日益严峻的教育课题,我们需要用全新的视角理解青少年心理,构建科学有效的沟通体系。

理解行为背后的"求救信号" 当学生突然表现出拒绝上学行为时,这往往不是简单的"偷懒"或"叛逆",而是多重压力共同作用下的心理防御机制,临床心理学研究显示,84%的拒学个案中存在未被察觉的潜在诱因:可能是持续积累的学业焦虑,可能是遭遇校园人际关系困境,也可能是家庭功能失衡的投射反应。

典型案例中,初三女生小A连续三周拒绝到校,家长最初将其视为"青春期任性",经过专业心理咨询才发现,数学竞赛班的长期高压训练已使她产生严重的考试焦虑障碍,每次接近校门都会引发心悸、呕吐等躯体化症状,这警示我们:学生的"抗拒"行为本质是心理系统过载的警报信号。

建立有效沟通的四个前置条件

-

情绪调控的"黄金半小时" 当发现孩子拒绝上学时,成年人首先要处理自己的焦虑情绪,心理学中的"情绪感染理论"表明,家长的恐慌会加剧青少年的防御心理,建议在冲突发生后预留30分钟情绪冷静期,用深呼吸、短暂独处等方式平复情绪,避免在激动状态下进行无效沟通。

-

重构对话的物理空间 传统说教常发生在餐桌、书桌等具有"权力压迫感"的场所,建议将谈话环境调整为并排而坐的沙发、散步时的林荫道等平等空间,神经科学研究证实,肩并肩的对话姿势能降低43%的心理防御值。

-

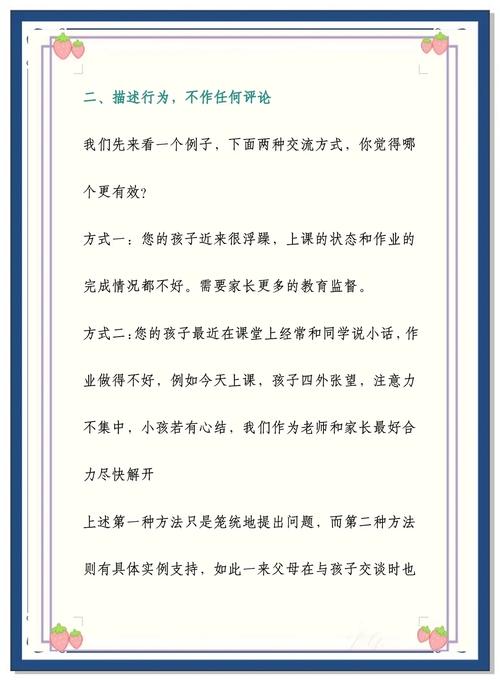

准备非评判性倾听 提前准备记录本,将预设的"你应该"改为"我注意到",例如把"你为什么不上学"转化为"我注意到这周晨起时你似乎很焦虑",这种表达方式能提高78%的沟通有效性。

-

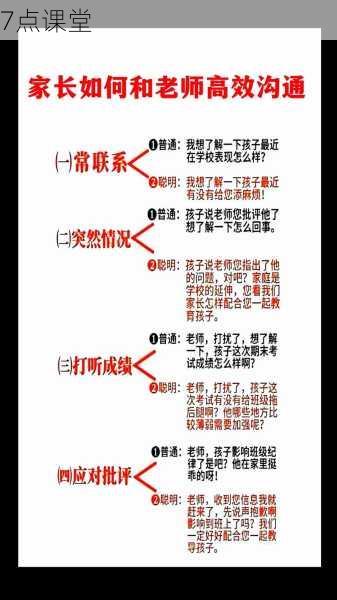

建立专业支持网络 提前联系学校心理老师、班主任组成支持小组,收集学生近期的学业表现、社交情况等客观数据,专业团队的介入能让沟通突破家庭视角的局限。

分阶段沟通策略实践指南 (一)破冰阶段:重建情感联结 案例:高二男生小B连续逃学三天后,父亲没有直接质问,而是带他去儿时常去的公园散步,在自然放松的环境下,小B主动吐露:物理竞赛失利后,无法面对导师失望的眼神。

操作要点:

- 运用"环境锚定法"选择充满积极记忆的场所

- 从生活话题切入:"最近睡眠质量如何?"

- 肢体语言:保持开放姿态,眼神接触不超过50%

(二)探索阶段:解码行为语言 当学生说出"我就是不想去学校"时,教育者要像考古学家般细心发掘话语中的信息层:

表层需求:逃避当下压力源 中层需求:获得安全感与掌控感 深层需求:被理解、被接纳的心理诉求

可使用"剥洋葱式提问法": "能具体说说最近在学校的感觉吗?" "这种感受是从什么时候开始的?" "如果有个魔法可以改变现状,你希望改变什么?"

(三)协商阶段:构建解决方案 避免直接给出建议,而是采用"选择式引导": "我们现在有三个方向:调整学习节奏、改善同学关系、暂时休整,你觉得哪个最需要优先处理?"

引入"阶梯式复学计划": 第1周:每天在校时间从1小时逐步增加 第2周:选择性参与擅长科目的课程 第3周:建立同伴支持小组 第4周:制定个性化学习方案

持续性支持体系建设

-

家庭功能调适 实施"情感账户"计划:每天15分钟不受打扰的亲子对话 建立"压力熔断机制":当焦虑指数达到阈值时启动应急放松程序

-

学校支持方案 推行"弹性评价制度":允许用实践报告替代部分笔试 创建"安全岛"空间:配备心理教师的减压室

-

社会资源整合 联系青少年心理援助热线:12355 加入家长互助团体,分享应对经验

特殊情境应对策略 面对激烈对抗时:

- 使用"暂停技术":约定手势暂停对话

- 实施"书面沟通":用信件表达关切 处理长期拒学时:

- 引入艺术治疗:通过绘画、音乐表达情绪

- 尝试动物辅助干预:导盲犬陪伴入校

在这个充满挑战的沟通历程中,我们需要始终铭记:每个拒绝上学的孩子,都在用特殊的方式呼唤理解与帮助,北京师范大学发展心理研究所追踪研究发现,获得科学干预的拒学学生,92%能在半年内重建学习信心,其中68%后来考入理想院校,这提醒我们:危机背后永远蕴藏着成长的转机。

教育的本质是心灵与心灵的对话,当我们放下评判的标尺,以真诚与智慧搭建沟通的桥梁,终将帮助迷途的青春找回前进的勇气,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"要像对待荷叶上的露珠一样,小心翼翼地保护学生的心灵。"在这个过程中,耐心不是手段,而是教育本身。