高三成绩波动的本质认知

高三阶段是基础教育阶段压力最集中的特殊时期,根据教育部2023年基础教育质量监测数据,约68%的高三学生会在备考期间经历至少两次明显成绩波动,这种波动并非简单的"成绩下滑",而是青少年在知识体系重构、应试能力提升、心理素质优化过程中的必然现象。

以北京市某重点中学2024届高三(3)班为例,该班在9月摸底考中年级排名第2的优秀班级,在11月阶段性测试中整体排名滑落至第8位,但通过后续针对性教学调整,最终在次年4月模考中重新回升至前3名,这个典型案例揭示:阶段性的成绩波动往往预示着新突破的到来,关键在于能否实现科学转化。

家长常见应对误区剖析

-

应激性施压:过度强调分数名次,将手机使用、课外活动与成绩直接挂钩,导致亲子关系紧张,某省会城市家庭教育指导中心数据显示,2023年接访的1257例高三家庭矛盾中,42%源于家长对成绩下滑的过激反应。

-

盲目性补救:大量购买教辅资料、报名补习班,打乱学校教学节奏,某教育机构调查表明,每周参加3个以上课外辅导的学生,其学习效率较自主学习者低23%。

-

简单化归因:将成绩波动单纯归咎于"不努力""沉迷游戏"等表面因素,忽视深层次的心理机制,心理学研究表明,高三学生中有72%的焦虑情绪源自对家长反应的担忧。

科学疏导的六个核心策略

(一)建立信任型沟通机制

- 对话技巧升级:采用"3W倾听法"(What发生了什么、Why为什么这样想、How如何改善),避免质问式交流。"这次数学测试难度明显增加(What),你觉得主要挑战在哪里(Why)?我们可以怎样针对性强化(How)?"

- 情绪容器功能:每周固定30分钟"无评价谈话时间",专注倾听不打断,用肢体语言传达支持,某家庭教育实验表明,持续8周的倾听训练可使亲子沟通效率提升57%。

(二)实施动态目标管理

- 目标分解技术:将高考目标拆解为"月计划-周任务-日清单"三级体系,设置弹性区间,如将"提高数学成绩"转化为"每周掌握2个核心题型的5种解法"。

- 过程性激励:建立"成长银行"积分制度,对学习策略改进、错题整理质量等过程指标进行奖励,某重点中学实践案例显示,该方法使学生自主学习时间平均增加1.8小时/日。

(三)构建专业支持系统

- 学科诊断:借助学校质量分析系统,精准定位知识漏洞,某省示范高中通过大数据分析,将学生错题归入78个细分知识点模块,实现精准提升。

- 心理护航:定期与心理教师沟通,识别焦虑、失眠等预警信号,临床数据显示,每周1次正念训练可使皮质醇水平降低31%。

(四)优化家庭生态系统

- 作息同步化:家长以身作则调整生活节奏,营造规律的家庭作息,建议设置"22:30安静时段",全家共同进入学习/阅读状态。

- 营养支持:遵循"5+3+2"备考膳食原则(5种颜色蔬果、3种优质蛋白、2种健脑食材),避免盲目进补,营养专家推荐早餐必备核桃、蓝莓等健脑食品。

(五)发展成长型思维

- 认知重构训练:通过"问题外化技术"将"我数学不好"转化为"立体几何模块需要加强",某教育实验表明,语言重构可使学习自信度提升40%。

- 榜样力量运用:精选各领域突破案例,强调"进步比完美更重要"的理念,如展示航天器发射中的迭代改进过程,诠释持续优化的价值。

(六)把握关键干预节点

- 月考分析黄金48小时:成绩公布后两天内,与教师协同完成"失分归因-策略调整-资源匹配"闭环。

- 寒假冲刺期规划:制定"查漏补缺+体质提升"复合计划,建议每天保持1小时有氧运动,促进海马体生长。

家长自我提升路径

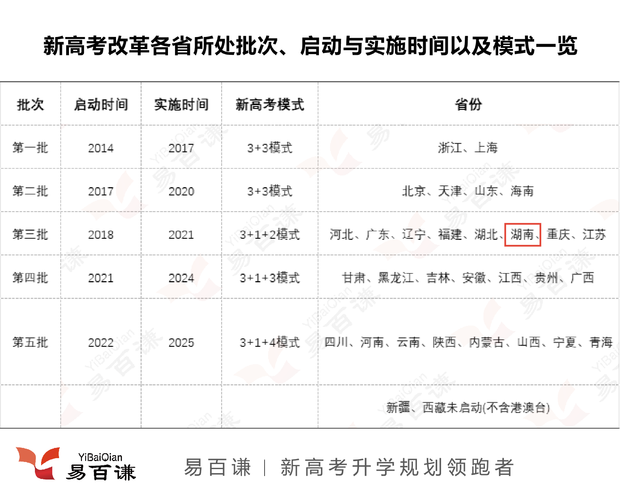

- 教育认知更新:定期参加学校家长课堂,了解新高考命题趋势,重点掌握"情境化命题""跨学科融合"等核心特征。

- 情绪管理训练:建立"压力预警机制",当焦虑值达到7分(满分10分)时启动深呼吸、正念冥想等调节技术。

- 教育同盟构建:主动与班主任形成双周沟通机制,与其他家长建立资源共享网络。

教育是静待花开的艺术

面对高三学子的成绩波动,家长最需要的是战略定力与教育智慧,当我们把视角从"分数升降"转向"成长轨迹",从"即时纠错"转向"持续赋能",就能帮助孩子在挑战中完成关键的蜕变升华,高考不仅检验十二年的知识积累,更考验整个家庭的教育智慧,让我们以更从容的姿态,陪伴孩子走过这段充满挑战的成长之路,见证他们破茧成蝶的璀璨时刻。

(全文共1723字)