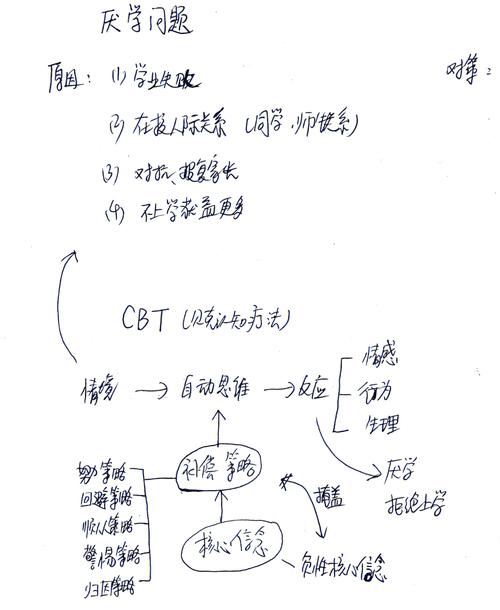

当代青少年的学习困境图谱 在基础教育阶段,厌学现象正以惊人的速度蔓延,某重点中学的心理咨询室数据显示,2023年上学期接待的173个咨询案例中,68%涉及学习动力不足问题,这种普遍存在的心理现象已突破传统认知中"差生专属"的标签,开始侵袭成绩优异的学生群体,当我们深入观察这些案例时,会发现厌学并非简单的"懒惰"或"叛逆",而是青少年心理发展、教育环境、家庭期待等多重因素交织的产物。

心理动因的立体化解构

-

认知失调:当学习目标与个人价值产生断裂 现代教育体系中的标准化评价机制,正在制造大量认知失调案例,某初三学生在咨询中坦言:"每天刷题到凌晨,但我不明白这些二次函数对人生究竟有什么意义。"这种工具理性与价值理性的割裂,使得学习异化为纯粹的外在任务,失去内在驱动力。

-

情绪淤积:压力传导机制的失控 家庭代际传递的焦虑正在形成恶性循环,一位高二学生的日记写道:"父母的每句'为你好'都像混凝土浇筑在胸口。"当学习成为情感绑架的工具,青少年会本能地启动心理防御机制,用厌学筑起自我保护的高墙。

-

关系错位:教育场域的互动失衡 师生关系的异化加剧了学习倦怠,某区教育局的调查显示,42%的中学生认为"老师只关心分数",这种物化的教育互动,使得教室变成情感荒漠,消解着最宝贵的学习热情。

系统性疏导策略构建

-

家庭场域的重构 (1)教养模式的范式转换:从"直升机父母"到"园丁式养育",建议家长实施"三周观察法":第一周记录孩子自主安排的学习时段,第二周标注其高效学习时刻,第三周根据前两周数据调整支持策略。 (2)对话机制的升级:建立"三明治沟通法"——肯定进步(上层)+讨论困难(中层)+共同规划(底层),避免空洞说教,聚焦具体问题解决。

-

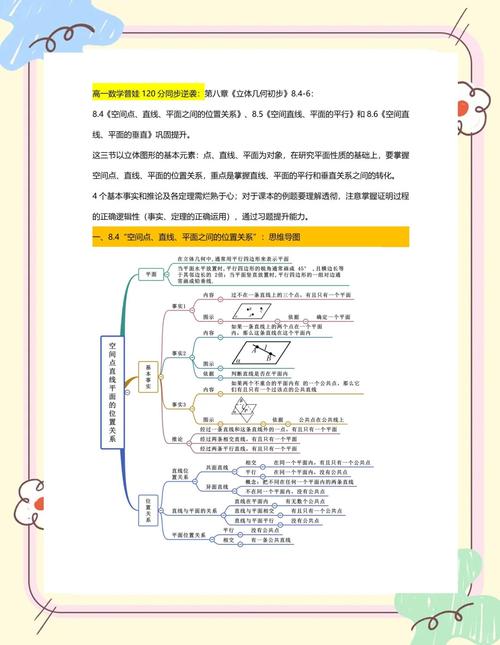

学校生态的优化 (1)评价体系的重塑:某实验中学推行的"成长护照"制度值得借鉴,将知识掌握、实践能力、情感发展等维度纳入综合评价,用多元化指标替代单一的分数衡量。 (2)课程设计的突围:推行"问题导向学习"(PBL)模式,例如在物理课上引入社区环境改造项目,让学生通过测量噪音、设计降噪方案来应用声学知识。 (3)教师角色的进化:培训教师掌握"教练式辅导"技巧,重点发展倾听、提问、反馈三大核心能力,将教学关系转化为成长伙伴关系。

-

社会支持网络的编织 (1)社区教育共同体的建立:通过"家校社"三方联动,创建周末研学基地,某市开展的"职业探秘计划",组织学生深入不同行业实地体验,有效重建学习与生活的连接。 (2)心理咨询服务的下沉:在学校设置"心灵驿站",配备具备教育心理学背景的专职咨询师,实施"三级预警机制":班主任日常观察(一级)→心理委员定期反馈(二级)→专业团队介入(三级)。 (3)数字工具的善用:开发"学习能量管理"APP,通过游戏化设计帮助青少年可视化学习过程,设置"专注森林""知识拼图"等模块,将枯燥任务转化为可积累的成长足迹。

长效干预机制的建设

-

动态评估体系的建立 设计包含28项指标的《学习动力评估量表》,涵盖认知卷入度、情绪体验值、行为持续性等维度,每学期进行两次测评,形成个性化诊断报告。

-

阶段性目标的拆解 采用"登山者模型"分解学习任务:将长期目标转化为若干个"营地目标",每个营地设置不同风景(奖励机制)和补给站(支持资源),例如完成单元学习可获得自主选择社会实践项目的权利。

-

抗逆力培养工程 开设"挫折实验室",通过情境模拟训练提升心理韧性,设计适度的挑战任务,让学生在受控环境中体验失败、学习复原,逐步建立对学习困难的正确认知。

教育本质的回归之旅 破解厌学困局的核心,在于重建教育场域中"人"的主体地位,当我们将视线从分数排行榜移向每个鲜活的生命个体,当学习重新成为发现自我、探索世界的愉悦旅程,那些紧闭的心门自会缓缓开启,这需要教育者完成从"知识传授者"到"成长陪伴者"的角色蜕变,更需要整个社会形成尊重教育规律的共识,唯有如此,我们才能帮助年轻一代找回属于他们的学习原动力,让教育回归启迪智慧、滋养心灵的本来面目。