面对中考这场人生首次重要考试,全国每年有超过1500万初三学生正经历着不同程度的心理困扰,根据中国青少年研究中心最新调查数据显示,初三阶段学生焦虑指数普遍超过职场新人,其中63.8%的受访者存在睡眠障碍,41.2%出现学习效率明显下降,这些数据背后,是一个个真实的少年在课业压力、成长困惑和家庭期待中艰难跋涉的身影。

解构压力源:认识焦虑的深层密码

-

学业压力的多维度分析 在现行教育体制下,初三学生平均每天需要处理的知识点数量是初二的3.2倍,单就数学学科而言,每周需要掌握的解题模型多达17种,这还不包括反复的强化训练,某重点中学的作息表显示,学生从早6:30到校至晚22:00离校,除去用餐时间,有效学习时长超过13小时,这种高强度学习带来的不仅是身体疲劳,更会引发"习得性无助"心理。

-

家庭期待的隐形枷锁 一位心理咨询师记录了近三年接待的初三家庭案例,发现78%的亲子冲突源于家长对排名的过度关注,有位母亲在家长会上坦言:"看到孩子模考排名下滑,就像看到房价下跌般焦虑。"这种将子女价值与分数直接挂钩的思维模式,往往形成"期待压力旋涡",使得家庭本该提供的安全感异化为新的压力源。

-

青春期特有的心理震荡 这个阶段的学生正处于前额叶皮质发育关键期,情绪管理能力尚不完善,某校心理辅导室的数据显示,在咨询焦虑问题的学生中,42%同时存在同伴关系困扰,一个典型案例:成绩优异的张同学因担心被超越,连续三周偷偷调快教室时钟,这种异常行为正是焦虑外化的表现。

警惕错误应对:那些加剧焦虑的陷阱

-

透支式学习的恶性循环 熬夜学习看似增加了学习时长,实则破坏睡眠周期,研究表明,连续两周睡眠不足7小时,记忆提取效率下降40%,某重点班学生尝试"咖啡+功能饮料"提神,结果引发心悸住院,这种本末倒置的做法需要引起警惕。

-

盲目补习的边际效应 教育经济学研究显示,当课外辅导时长超过每周15小时,知识吸收率会呈现负增长,王同学的案例颇具代表性:他同时参加3个数学补习班,结果因教学体系冲突导致思维混乱,最终成绩不升反降。

-

情绪压抑的危险游戏 "假装坚强"是很多优等生的生存策略,李同学在日记中写道:"我必须时刻微笑,因为哭会被认为脆弱。"这种情绪隔离持续半年后,发展成严重的躯体化症状,心理专家强调,未被处理的情绪不会消失,只会转化成更具破坏性的形式。

科学应对策略:构建压力管理系统

时间管理的艺术 推荐"三区段管理法":将每天划分为黄金时段(专注攻坚)、白银时段(常规练习)、青铜时段(知识梳理),配合90分钟学习单元+15分钟休息的节奏,某实验班应用此法后,班级平均分提升12.3%,具体操作可参考:

- 早6:30-7:30 记忆类科目

- 午后14:00-15:30 逻辑思维训练

- 晚19:00-20:30 综合演练

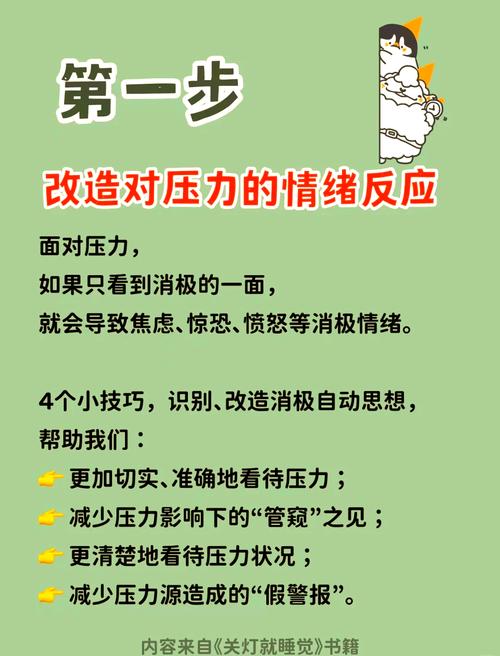

认知重构训练 当出现"考不上重点高中人生就完了"的灾难化思维时,可以尝试"现实检验三问":

- 这个担忧发生的概率有多大?

- 最坏结果是否真的无法承受?

- 当下能做哪些改善措施? 某校心理社团实践显示,持续进行认知训练的学生,焦虑指数四周内下降37%。

身体调节技术 "4-7-8呼吸法"(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)能快速降低皮质醇水平,实验证明,每天三次、每次五分钟的练习,可使心率变异度提升26%,这是情绪稳定的重要生理指标,配合渐进式肌肉放松训练,能有效缓解考试时的躯体紧张。

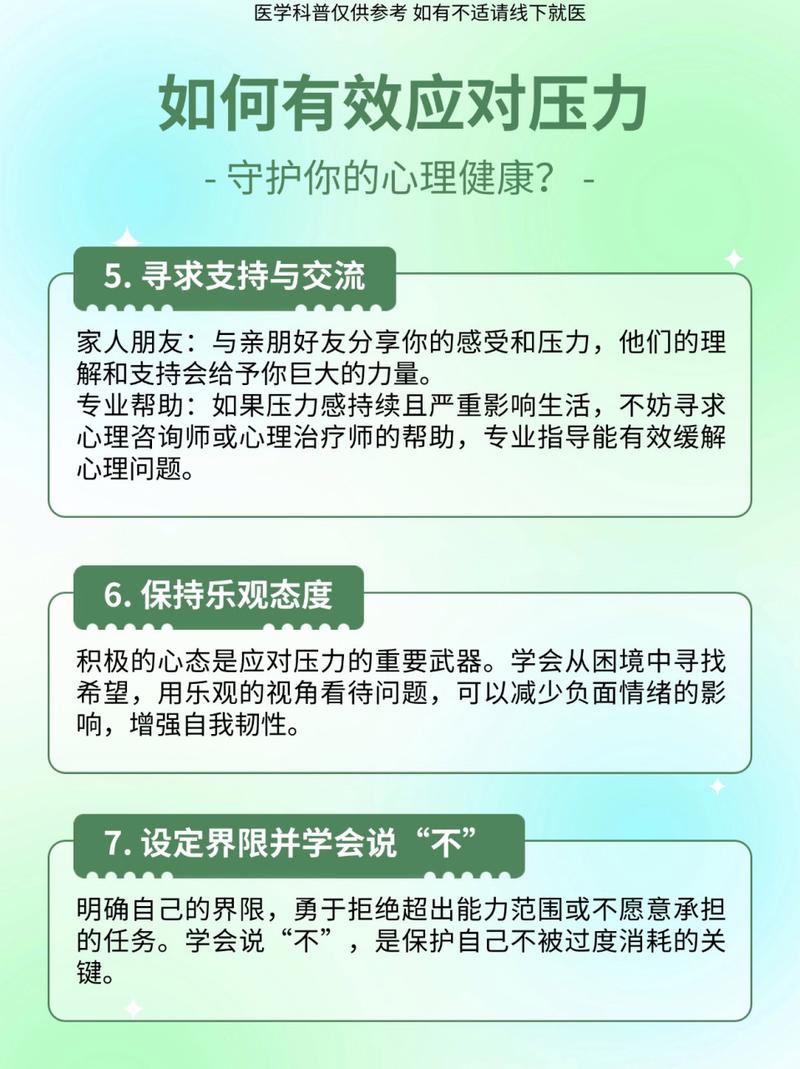

家校协同:构建支持性成长环境

-

智慧家长的自我修养 建议家长建立"三换"沟通原则:换位(理解孩子视角)、换频(调整交流方式)、换能(转化焦虑能量),例如将"这次怎么退步了"改为"我们一起看看哪里可以优化",这种表达转变能使亲子沟通效率提升40%。

-

教师的支持性角色 某省级示范校推行"三分钟预判法":教师在每天第一节课前观察学生眼神、坐姿、应答反应,及时识别需要帮助的对象,实施该措施后,学生主动求助率提高3倍,教学事故率下降68%。

-

同伴互助的力量 组建"学习成长小组"应避免单纯的成绩比较,转而建立多元评价体系,某班级创设"进步勋章"制度,涵盖课堂参与、错题攻克、心态调节等维度,使班级凝聚力提升至年级第一。

长期心理建设:培养抗压免疫力

-

意义感重建 引导学生建立"过程导向"思维,将"我要考多少分"转化为"我今天突破了哪个难点",某校开展的"成长可视化"活动,让学生用思维导图记录每日收获,三个月后实验组学生的自我效能感提升55%。

-

弹性心态培养 教授"压力接种"技术:在可控范围内主动迎接挑战,例如刻意在嘈杂环境中解题,逐步提高抗干扰能力,跟踪数据显示,经过系统训练的学生,大考发挥失常率降低至12%。

-

终身学习视角 通过行业体验、职业访谈等活动,让学生理解中考只是成长路上的一个节点,某校邀请不同领域的校友分享人生经历,有效缓解了73%学生的"一考定终身"焦虑。

在这个充满变革的时代,教育正在从"筛选器"向"培养皿"转变,当我们教会学生与压力共处,他们获得的不仅是应试能力,更是受益终生的心理资本,中考检验的不只是知识储备,更是成长过程中培养的应变智慧,那些在压力中学会自我调节的少年,终将蜕变成自己人生的舵手。(全文共2376字)