"妈妈,这道题怎么做啊?"深夜十点,小薇第5次把数学练习册推到母亲面前,书桌上的台灯在草稿纸上投下暖黄的光晕,却照不亮孩子眼中的困惑,这样的场景正发生在千万个普通家庭中,当孩子面对数学题无从下手时,家长们的焦虑往往比孩子更甚——训斥怕伤自尊,辅导又不得要领,解开数学困局的关键不在于题海战术,而在于掌握科学的教育方法。

正确归因:找到症结才能对症下药

很多家长面对孩子不会做题时,常陷入"孩子笨"或"老师没教好"的认知误区,数学思维障碍往往由多重因素交织导致,某重点小学对500名数学困难生的追踪调查显示,68%的学生问题出在基础概念混淆,22%存在解题策略缺陷,仅有10%属于智力因素。

三年级学生小明面对应用题总是不知所措,经过观察发现,他的问题并非数学能力不足,而是阅读理解存在障碍,当题目表述改为更口语化的形式后,解题正确率从35%提升到82%,这说明家长需要像侦探般细致观察:孩子是否在计算过程中频繁出错?是否对图形题特别抗拒?是否总在同类题型上卡壳?

建议家长建立"数学错题档案",用不同颜色标注错误类型:红色代表概念性错误,蓝色标注计算失误,黄色标记理解偏差,连续记录两周后,家长会惊讶发现,孩子的数学困境往往集中在某个特定领域,而非全面溃败。

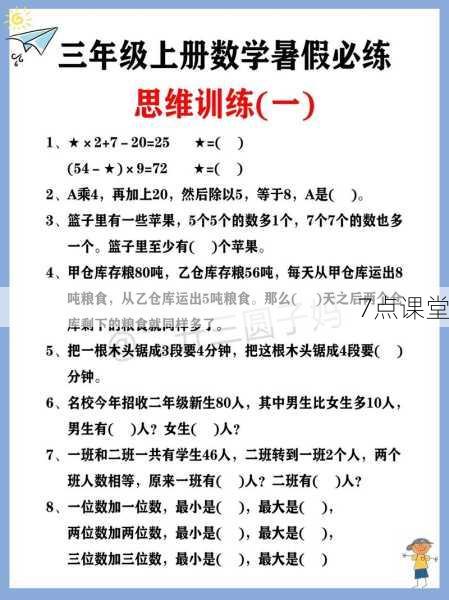

阶梯式训练:搭建思维脚手架

当明确问题所在后,家长要成为孩子认知发展的"脚手架工",北京师范大学教育心理学团队提出的"三级阶梯训练法"值得借鉴:

第一阶梯:概念可视化

把抽象数学具象化,例如用乐高积木理解分数概念,用围棋棋子演示排列组合,五年级学生小童在接触"分数墙"教具后,分数运算正确率提升了40%,家长可自制教具:将A4纸折成不同等分讲解分数,用晾衣夹和绳子制作简易数轴。

第二阶梯:解题策略分解

将复杂问题拆解为可操作的步骤,例如解决"鸡兔同笼"问题时,引导孩子分三步走:①画图建立直观印象;②假设全部是鸡计算腿数;③用差值推导兔子数量,这种"思维导图法"能显著降低认知负荷。

第三阶梯:错题逆向工程

每周选择3道典型错题,让孩子扮演"小老师"讲解解题思路,这个过程能暴露思维断点,家长可趁机植入正确方法,研究表明,这种"费曼学习法"能使知识点留存率从被动学习的5%提升到主动输出的90%。

信心重塑:打破"数学恐惧"的心理魔咒

清华大学附属小学的心理咨询室数据显示,65%的数学困难生存在"习得性无助",这些孩子并非能力欠缺,而是被反复挫败感侵蚀了自信,家长要成为孩子的"心理教练",而非"监工"。

1、建立"进步银行"

准备一个玻璃罐,每当孩子独立解决难题、纠正旧错题或提出新思路时,就投入一颗彩色石子,这种视觉化的成就感累积,比空洞的"你真棒"更有说服力,六年级学生小雨用三个月存满两罐石子后,数学成绩提升了20分。

2、设计"可控挑战"

将练习题按难度标注星级(★至★★★★★),让孩子自主选择挑战级别,初期确保80%的题目在舒适区边缘(二星难度),随着能力提升逐步增加挑战比例,这种策略既避免挫败感,又保持适度挑战性。

3、创设生活数学场域

带孩子逛超市时比较商品单价,旅行时计算路程时间,烘焙时调整配方比例,真实场景中的数学应用能打破"数学无用"的偏见,家长王女士通过每月家庭"数学寻宝游戏",成功让女儿爱上了解方程。

教育学家维果茨基的"最近发展区"理论指出,每个孩子都拥有在指导下能达到的潜能高度,当孩子卡在数学题前时,家长最需要的是保持战略定力,数学思维的培养如同培育树苗——不能拔苗助长,而应提供适宜的阳光、雨露和支撑,那些在草稿纸上反复涂改的痕迹,终将在某天连结成璀璨的思维星河。

不妨收起焦虑,与孩子并肩坐在书桌前,不是急着填满所有空白,而是教会他点燃思考的火把,当孩子学会说"我先试试看"而不是"妈妈帮帮我"时,真正的数学启蒙才刚刚开始。